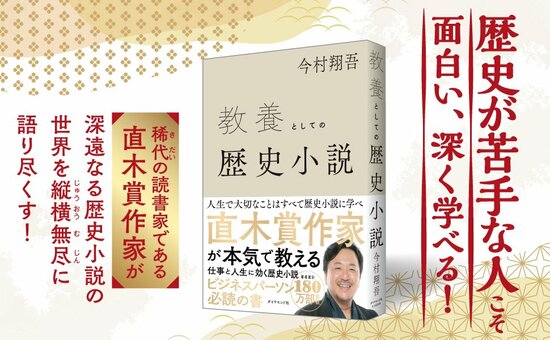

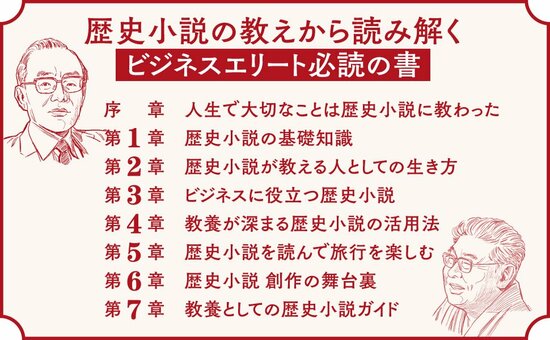

直木賞作家・今村翔吾初のビジネス書『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)では、教養という視点から歴史小説について語っている。小学5年生で歴史小説と出会い、ひたすら歴史小説を読み込む青春時代を送ってきた著者は、20代までダンス・インストラクターとして活動。30歳のときに一念発起して、埋蔵文化財の発掘調査員をしながら歴史小説家を目指したという異色の作家が、“歴史小説マニア”の視点から、歴史小説という文芸ジャンルについて掘り下げるだけでなく、小説から得られる教養の中身やおすすめの作品まで、さまざまな角度から縦横無尽に語り尽くす。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

歴史上の人物は

なぜ大人びて見えるのか?

歴史小説を読んでいると、主人公が20代や30代にもかかわらず、かなり大人びて見えます。これは、どうしてなのでしょうか。

今の日本では「老害」という言葉が使われ、一定の年齢を超えたら重要なポジションにしがみつくべきではないという論調も見受けられます。

では、仮に50歳を社会的な定年と定め、政治家や企業から退かなければならないルールを導入したとしましょう。

そうしたら、今度は45~50歳の世代が「老害」といわれるようになるはずです。

もし平均寿命が

200歳だとしたら

要するに、老人かどうかは年齢で決まるのではなく、社会の年齢構成によって相対的に決まるわけです。

ですから、仮に人間の平均寿命が200歳まで延びたとすれば、100歳はまだまだ若造とみなされるようになるでしょう。

「180歳のやつらがいつまでも引退しないから、俺たちは100歳になっても大きな仕事ができないんだ」

そんなふうに愚痴をもらす人が出るに違いありません。

平均寿命が

30代~40代の時代

最初の話に戻しましょう。江戸時代の平均寿命は30代~40代前半とされ、現代と比べて圧倒的に短命でした。

平均死亡年齢も60歳程度で、40歳にもなると老後が視野に入ります。そうなると、20代~30代が精神的に成熟するのも必然です。

しかも、当時は今より死が身近なものでした。乳幼児死亡率は異常に高く、子どもはいつ死んでもおかしくない状況でした。だからこそ七五三を祝う文化も生まれたわけです。

死を意識することが

極端に少ない時代

首尾良く成人したとしても、やはり死は特別なものではなく、日常の出来事でした。医療水準は低く、飢饉も頻繁に起きていたからです。

死を日常に感じながら、誰もが貴重な命をどう使うかを真剣に考えていたのだと思います。

それに対して、現代人は死を意識する機会が極端に少ない時代を生きています。医療は発達していて、戦争のない平和な時代を享受しており、餓死の心配もほとんどありません。

それは幸せで素晴らしいことである一方で、日本人の精神を幼くしているようにも感じてしまいます。

誰もがいつ死ぬかわからない

でも、普通に生きていればすぐに死なないというのは単なる思い込みです。

いくら寿命が延びても、戦争の危機がなくても、人はいつ死ぬかわかりません。

歴史の偉人を見ていると、病気や事故、暗殺といった予想外の不運に見舞われ、あっけなく命を落とすケースが目立ちます。

死を意識することで

今日を一生懸命生きようと思える

それを見て思うのは、「今日を精一杯に生きなければならない」という当然のことです。偉人の生涯に触発されて「自分は人生で何を残すか」について考えることもあります。

あと100年もすれば、今生きている人たちのほとんどは死んでしまうことでしょう。人生は無常であり、やりたいことをするには短すぎます。

しかし、死を意識することで、今日を一生懸命生きようと思えるようになります。

歴史小説を読んで、生きることと向き合う。たまにはそんな時間を作ることも大事ではないでしょうか。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。