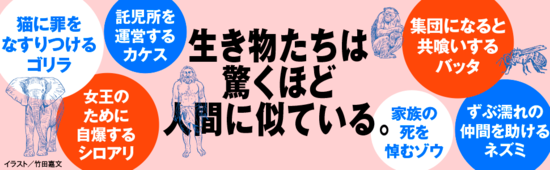

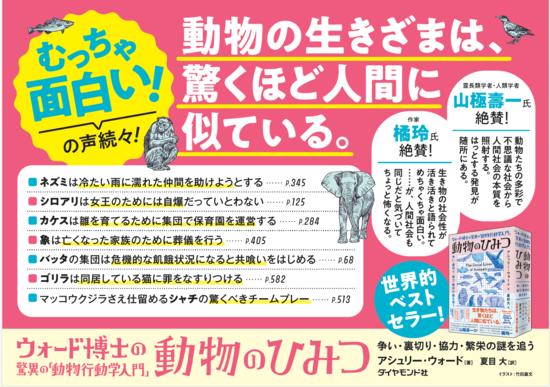

生き物たちは、驚くほど人間に似ている。ネズミは水に濡れた仲間を助けるために出かけるし、アリは女王のためには自爆をいとわないし、ゾウは亡くなった家族の死を悼む。あまりよくない面でいえば、バッタは危機的な飢餓状況になると仲間…といったように、どこか私たちの姿をみているようだ。

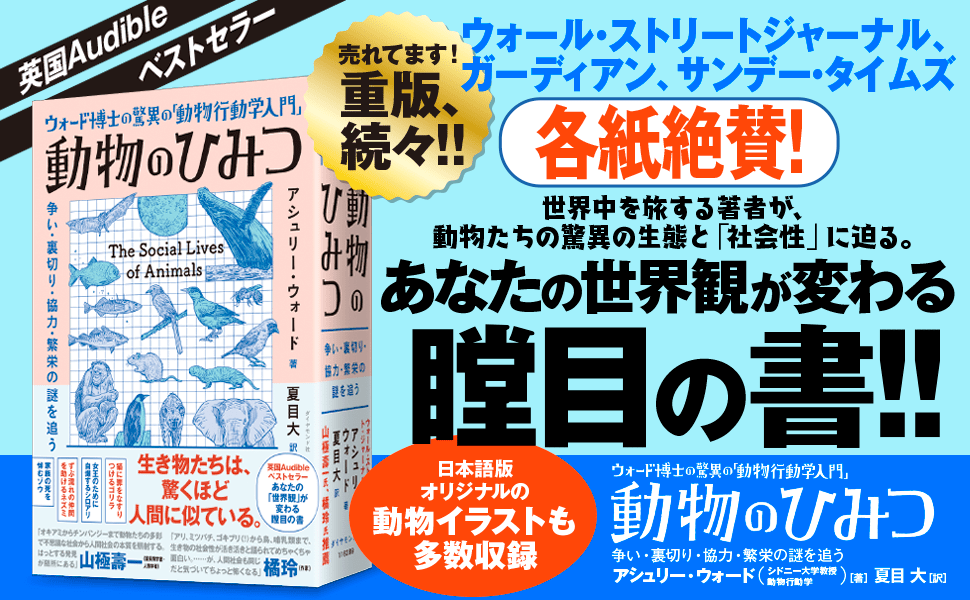

ウォール・ストリート・ジャーナル、ガーディアン、サンデータイムズ、各紙で絶賛されているのが『動物のひみつ』(アシュリー・ウォード著、夏目大訳)だ。シドニー大学の「動物行動学」の教授でアフリカから南極まで世界中を旅する著者が、動物たちのさまざまな生態とその背景にある「社会性」に迫りながら、彼らの知られざる行動、自然の偉大な驚異の数々を紹介する。「オキアミからチンパンジーまで動物たちの多彩で不思議な社会から人間社会の本質を照射する。はっとする発見が随所にある」山極壽一氏(霊長類学者・人類学者)、「アリ、ミツバチ、ゴキブリ(!)から鳥、哺乳類まで、生き物の社会性が活き活きと語られてめちゃくちゃ面白い。……が、人間社会も同じだと気づいてちょっと怖くなる」橘玲氏(作家)と絶賛されている。本稿では、その内容の一部を特別に掲載する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

チンパンジーの暗い一面

チンパンジーは進化的に私たち人間に最も近い動物である。両者の遺伝子は驚くほど似通っており、九九パーセント近くまで同じだと言う人もいる。

つまり、チンパンジーの社会を見ていれば、他のどの動物を見るよりも私たち人間の社会の進化的ルーツを知る助けになるのではないだろうか。果たして両者の社会はどのくらい似ているのだろうか。

タンガニーカ湖岸のゴンベ渓流国立公園でジェーン・グドールが野生のチンパンジーの先駆的な研究を始めたのは今から六十年ほど前のことだ。

それを契機に、西はギニアやコートジボワールから、東はウガンダやタンザニアにいたるまで、アフリカ大陸の広い範囲で他にも多くの研究が行われるようになった。

その結果、私たち人間のチンパンジー観は大きく変わり、そして人間自身の進化史に対する見方も変化することになった。

チンパンジーの社会に対する私たち人間の評価は長らく一定しなかった。人間と進化的に近い動物だけにどうしても良く見たがる人が多かったのも確かだ。特にタンザニアのチンパンジーが驚くほど暴力的な縄張り争いを繰り広げていることをグドールが報告した際には大きな物議を醸すことになった。

これは二つの集団の間で起きた争いで、一九七〇年代半ばから終わりにかけて四年にわたって続いた。グドールは、その中で起きた誘拐、殴打、殺しなどについて詳細に書き記した。だが、その内容があまりにも衝撃的だったせいもあり、当初は疑いの目で見る人も少なくなかった。

グドールは、かつては親しい間柄だった二匹の雄が激しく戦う様子も目撃している。やがて一方が倒れても、もう一方は石で相手を殴り続けて殺してしまった。グドールが「忘れられない」と書いているのは、子どもを連れて逃げていた雌が、三匹の雄に捕まり、激しく殴打されたという出来事だ。

しかも雄たちはその後、子どもを情け容赦なく地面に打ちつけ、動かなくなった身体を森の下草の中に投げ捨ててしまった。

それ以後、他の集団でも、子殺しや、殺した子どもを食べる共食いの事例が観察され、タンザニアのグドールの報告の正しさが裏づけられた。チンパンジーの生態の暗い一面が明るみになったということである。

暴力的なのは「DNA」が原因か?

人間の歴史には、敵対する集団間での闘争や流血の事態の記録が無数にある。チンパンジーも同様だ。縄張りはチンパンジーにとって極めて重要なものだ。そこに資源があるからだ。

資源とはまず、皆が生きていくのに必要な食料、そして繁殖のために必要な交尾の相手だ。縄張りを奪うかもしれないよそ者は脅威である。

縄張りを守るべく、何匹かの雄が協力し合って、境界線の近くを絶えずパトロールする。その際、侵入者や、近接する集団からの境界パトロール団と遭遇すれば、揉めごとが起きることになる。

まず、チンパンジーたちは、自分たちの強さを誇示する―大声をあげながら威嚇の姿勢を取る。互いに威嚇し合ったあとは、石などを投げ合う場合もある。揉めごとが収まらず、どちらもが暴力を振るい始めると、争いは致死的なものになってしまう。研究者たちはアフリカ全土で、一八のチンパンジーの集団を対象に長期間にわたってそれぞれの詳しいデータを収集し続けている。

それによれば、対象となった集団内で暴力によって死亡した個体は現在までに一五二匹にもなるという。だいたいどの集団でも三年に一匹は暴力で殺されている計算になる。殺したのも殺されたのも雄がほとんどで、大半は集団間の戦いの中で事件が起きている。どうやら人間に最も近い動物は、人間と同じく好戦的な動物のようにも見える。近年はそう考える人も多い。

「殺しの本能」のようなものが両者の共通の遺伝子の中に埋め込まれている、と考えたがる人もいるようだ。私たちが暴力的なのはDNAのせいである、というわけだ。

つまり、人間の歴史が恐ろしい戦争の連続だったのは変えようのない運命だったとも言える。この説はある種、魅力的ではあるだろう。

歴史が恐ろしいものになったのは自分たちだけの責任ではないと思えて気が楽になるからだ。戦うのは遺伝子のせいだ、私たちは生まれつき戦うようにできているんだ、と考えるのはあまりに単純すぎる。人間についても、チンパンジーについてもそう簡単に決めつけるのは問題だと言わざるを得ない。私たちに幾分、暴力的な傾向があるのは確かだろう。

だが、それが私たちのすべてではない。同時に、他者と平和的にうまくつき合っていこうとする性質も間違いなくある。財布を盗むために人を殺してしまう人間もいれば、無償で喜んで献血をする人間もいるのだ。

(本原稿は、アシュリー・ウォード著『動物のひみつ』〈夏目大訳〉を編集、抜粋したものです)