しかし、直近3月のマイナ保険証利用率は5.47%にすぎません。国民の9割超は従来の保険証を利用しているのです。私の通うクリニックでも、マイナ保険証の使用を進めようともしていません。12月に現行の保険証の新規発行が終了するものの、マイナ保険証を持たない人には「資格確認書」が発行されます。そのコストも考えれば、血税の使い方として他に方法やタイミングがなかったのか疑問に感じます。

また、福岡県歯科保険医協会(福岡市)が実施したアンケート調査によれば、マイナ保険証の受付システムを導入した歯科医院の7割が「トラブルがあった」と回答しています。保険者の情報が正しく反映されなかったり、カードが読み取れなかったりするトラブルが相次ぎ、中には他人の情報に「紐付け」されていたといった問題も発覚しました。

それなのに、保険証だけでなく、4月1日から預貯金口座のマイナンバー(個人番号)付番がスタートしました。国が災害発生の際や相続時の利便性をメリットに挙げる制度なのですが、自分の財産が「丸裸」にされると不安視する人は大勢います。マイナンバーとの紐付けは義務ではないものの、金融機関は口座開設などの際に届け出を必ず確認してきます。この制度は、国から十分に周知されないまま開始され、金融機関からのお知らせにドキッとする人も多いことだと思います。しっかりと制度を理解した上で口座との紐付け管理を考えるべきでしょう。

年金受給者の口座情報まで

マイナンバーに紐づけされる

5月27日には年金受給者の口座情報とマイナンバーも国に登録されることになりますが、「自分の資産が監視されるのではないか」といった不安を持つ国民も多いでしょう。登録は義務ではないのですが、対象者は日本年金機構からの書留郵便による通知後、一定の期限までに登録の有無を回答しなければ、自動的に「同意」したと扱われます。これでは、あまり事情を知らないお年寄りには、「強制」と変わりません。

政府は「口座残高や取引履歴を把握することは絶対ない」と説明しています。しかし、現にマイナンバー制度のトラブルはスタートしてかなりの月日が経つのに、全然減りません。

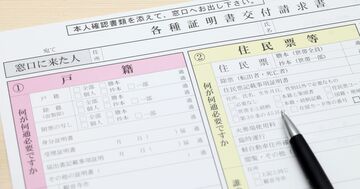

マイナンバーカードを使ったコンビニでの証明書の交付システムで、別人の書類が発行されるトラブルが新たに確認されました。マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアで住民票の写しなどを交付するサービスをめぐっては、去年、別人の書類が発行されるトラブルが相次ぎ、システムを運営する富士通の子会社は再発防止策をとったと説明していましたが、今月、新たに高松市でトラブルが確認され、総務省は富士通に行政指導を行いました。