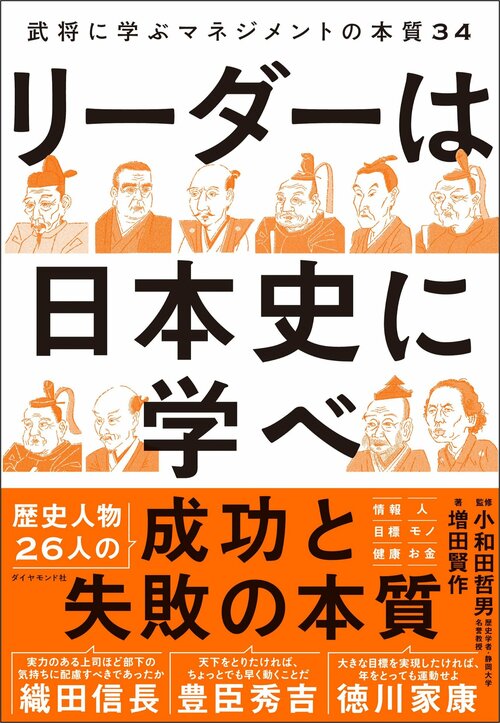

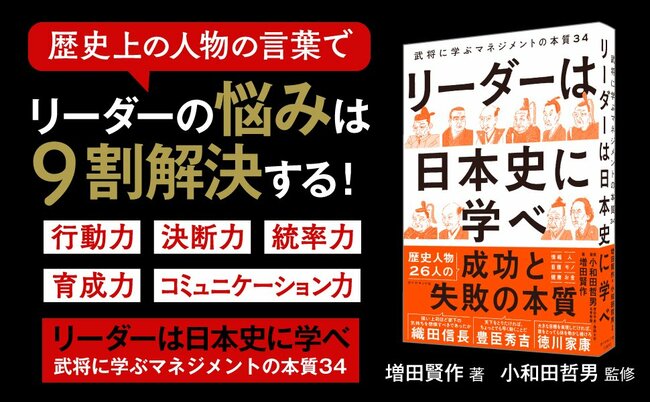

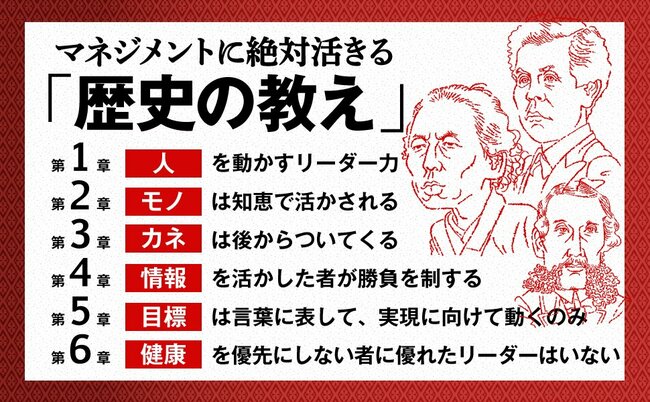

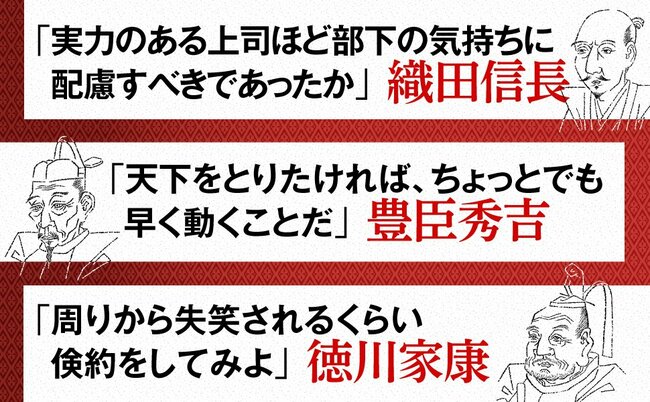

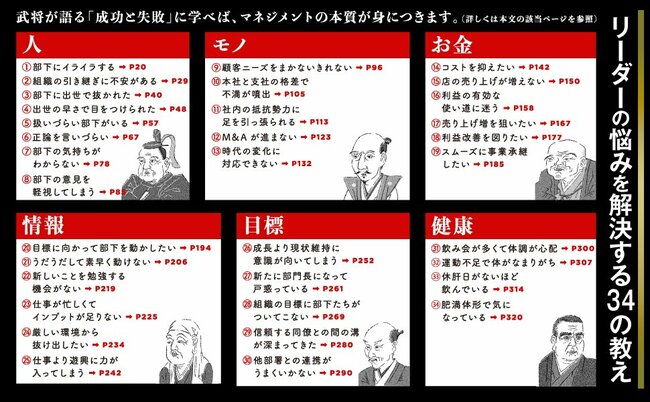

「仕事が遅い部下がいてイライラする」「不本意な異動を命じられた」「かつての部下が上司になってしまった」――経営者、管理職、チームリーダー、アルバイトのバイトリーダーまで、組織を動かす立場の人間は、悩みが尽きない……。そんなときこそ頭がいい人は、「歴史」に解決策を求める。【人】【モノ】【お金】【情報】【目標】【健康】とテーマ別で、歴史上の人物の言葉をベースに、わかりやすく現代ビジネスの諸問題を解決する話題の書『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、伊達政宗、島津斉彬など、歴史上の人物26人の「成功と失敗の本質」を説く。「基本ストイックだが、酒だけはやめられなかった……」(上杉謙信)といったリアルな人間性にも迫りつつ、マネジメントに絶対活きる「歴史の教訓」を学ぶ。

※本稿は『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

なぜ短所に目をつむり

長所を活かしたのか?

北条氏綱にしても、徳川家康にしても、戦国時代を生きたリーダーは、その人の短所には目をつむり、長所を活かしました。

それは、生死をかけた“領国経営”をしていたからです。

もし平和な時代で生死がかかっていなければ、短所しか目につかない人を「アイツは使えない」と放置しても、自分の生死には影響を及ぼしません。

しかし、失敗したら自分が死ぬかもしれないという状況の戦国時代であれば、限りある人材を有効活用しようという意識が強く働きます。

長所を活かしてこそ名将

どんな人でも長所を見つけて活用し、総力戦で隣国大名に勝ちを収めようとするはずです。

つまり、より多くの人の長所を活用したリーダーこそ勝利して生き残り、名将として名前を残せたわけです。

これこそ、氏綱が残した「どんな人でも、その人の長所を活かしてこそ、名将というものである」の真意なのです。

死にはしなくとも

倒産することはある

現代の組織運営であれば、「生死がかかっている」という状況にはなりません。

ただし、経営者であれば、自分の判断によって組織が成長することもあれば、倒産に至ることもあります。

部門長やチームリーダーであれば、事業やチームの運営の成果によって売り上げや利益などの結果は変わってきます。

実際に死ぬことはないにしても、そのように組織の盛衰がかかっているのであれば、メンバーの短所には目をつむり、長所を最大限に活かすリーダーこそ、「名リーダー」といえるのではないでしょうか。

どうやって部下の長所

を活かせばいいのか?

では、どのようにメンバーの長所を活かせばいいのか? その点を知りたいですよね。

第一に、リーダー自身がメンバーの長所を見つけようとする姿勢が欠かせません。私自身もそうですが、人は意識しないと、他人の短所や欠点が目につくものです。

そうならないためには、コツがあります。自分のなかに「リーダーを演じる、客観的なもう1人の自分」を設定するのです。

“無意識の自己顕示欲”

を認めて受け入れる

そのリーダーを演じる自分は、「なぜ自分ができることを部下はできないのだろうか」という個人の感情はいったん脇において、「この組織をよくするためには、メンバーそれぞれの長所を活かさないといけない」という客観的な目的を持つようにするのです。

そもそも、「なぜこんなこともできないんだ」という部下に対する感情の多くは、「できる自分はスゴイ」という、ちょっとやっかいな“無意識の自己顕示欲”が背景にあったりするものです。

そのような潜在的な自己顕示欲は、メンバーの強みを見つける目を曇らせます。ですから、リーダーであるもう1人の客観的な自分は、そうした感情を抑えつつ、メンバーそれぞれの長所に目を配るようにしないといけません。

部下を活かすも殺すも

すべては上司の心がけ次第

じつは氏綱の遺言では、先ほど紹介した内容に続いて、次のようなことが書かれています。

「どんな者にも憐あわれみをかけなさい。役に立つか立たないかは、すべて大将の心にあるのだ」

大将が長所を見つける気持ちがあれば長所を役立てられますが、その気持ちがなければ長所を見つけられず、役立てられないということです。

この言葉からも、部下の長所を見つけられるかどうかは、リーダーの心がけ次第であることが伝わってきます。

※本稿は『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。