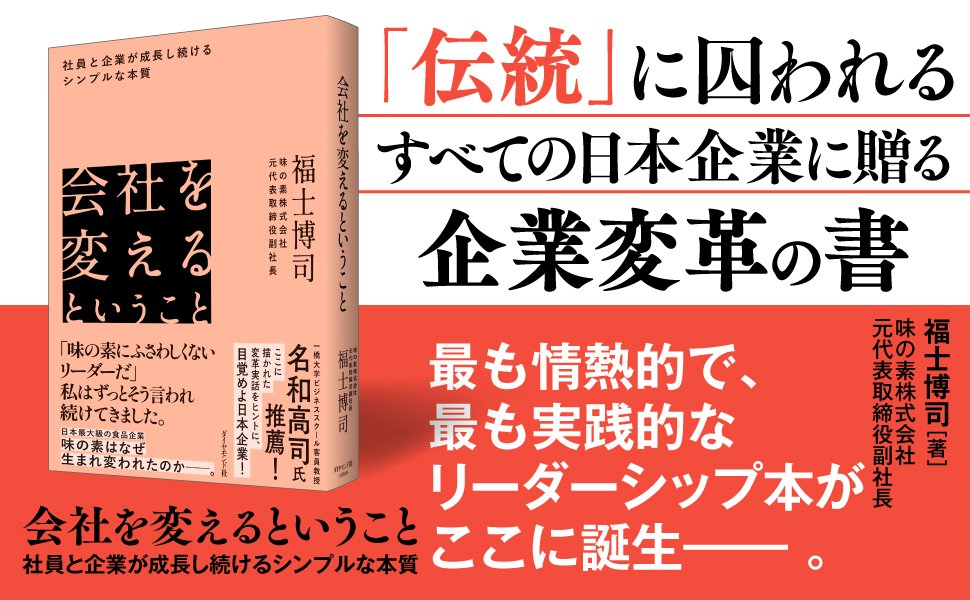

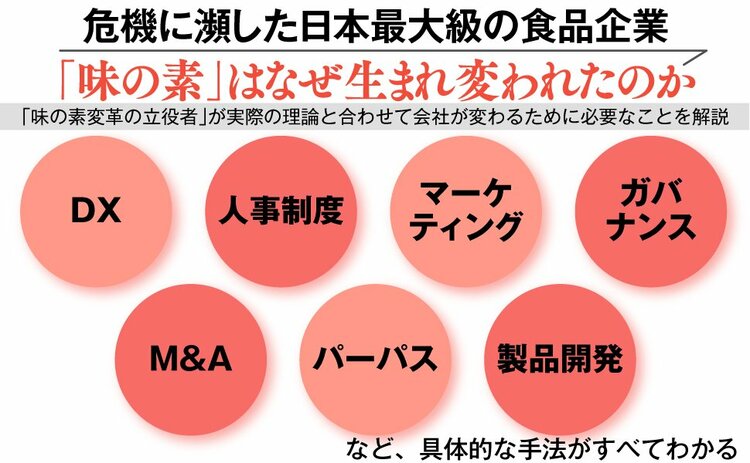

日本最大級の食品メーカー「味の素」。その名を知らない人はいないだろう。そんな味の素は近年企業としても急成長を見せ、まさに日本を牽引する大企業になっている。しかし、そんな味の素も常に順風満帆だったわけではない。数年前までは株価、PBRともに停滞し、企業として危機に瀕していた。そんな味の素がなぜ生まれ変わったのか、「味の素大変革」の立役者である味の素・元代表取締役副社長の福士博司氏による企業変革の教科書『会社を変えるということ』がこの春発刊された。本記事では意識改革を基盤に会社の株価、PBRなどを3年で数倍にした福士氏の考え方を本文から抜粋・再編集するかたちでお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

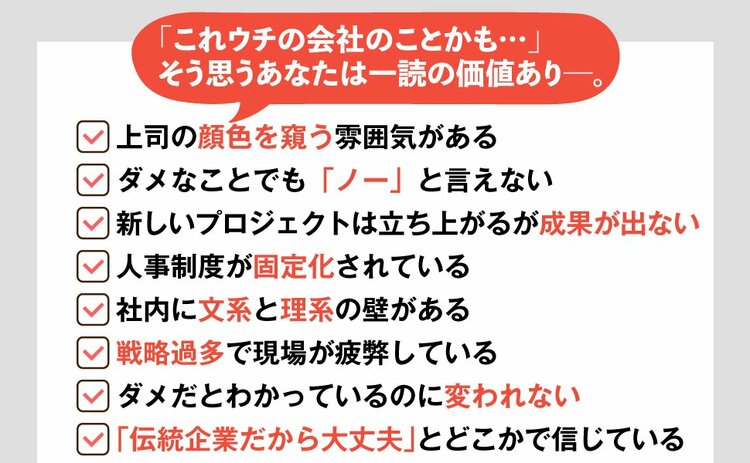

「伝統的な日本企業」で起きていること

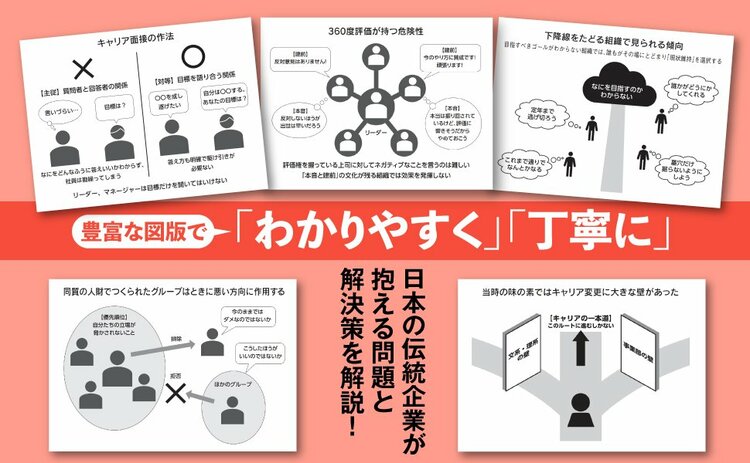

組織には多様な価値観を持つ人財が所属し、それぞれのキャリアを歩みます。社長候補になるような出世街道を邁進する人財もいれば、たとえ役職や要職にはつかずとも、満足のいくキャリアを歩む人もいるでしょう。

ここで言う幸せなキャリアとは、自分が望む成長を実現できたかどうかという意味です。その意味で、味の素は多くの社員の望む成長を叶え、幸せにしてきたいい会社と言えます。

しかし、社員の多くは幸せなキャリアを歩んでいるのにもかかわらず、味の素の企業としてのパフォーマンスは、私の知る限り、少なくとも過去40年間は決して高いレベルではありませんでした。

なぜ、多くの人が幸せなキャリアを歩む味の素のパフォーマンスが長期間上がらなかったのでしょうか?

私は味の素が多くの社員にとって、非常に居心地のいい、「ゆるい体質」になっていたからだと思います。

「ゆるい体質」は、個人がまったく尊重されずに、会社の歯車として働かざるをえない「ハラスメント体質」の会社よりは、よっぽど良質でしょう。しかし、「ゆるい体質」の社員の幸せなキャリアは、残念ながら長くは続きません。

テクノロジーが急進し、グローバルな競争の激しさが日々増している今日の経営環境では、健全な危機感、競争意識の欠落した「ゆるい体質」の会社は、いつのまにか、ゆでガエルのようになり、心地いいまま死に体になっていくしかないのです。

死に体になった会社は、すでに経営環境の認識力が衰えていますから、一気にビジネスの競争に打ち負かされ、下り坂を転がっていきます。味の素も実に危ないところまで、ゆであげられそうになっていました。

自分が幸せなキャリアを歩むためだけのわがままを許容し、組織が安住の地となってしまう

組織の歯車として個人が存在してしまい、言うことを聞く以外の選択肢がない

「ゆるい体質」の会社では、社員はわざわざ自分の幸せを手放してまで挑戦をしようとはしません。ましてや大企業でストレス少なく働けている安住の職場を保証されているのですから、わざわざリスクを取る必要はないと考えるでしょう。

この「ゆるい体質」の会社の場合、多くの社員の優先順位は、会社が成長することではなく、「自分の立場が脅かされないこと」になります。そうなると、社員からすれば、自社を含むグローバルな企業間の競争は対岸の火事でしかありません。自分たちは常に安全だと考えてしまうのです。

しかし、当然そんなことはなく、日本の大企業だから安心という時代は終わりを迎えつつあります。「なんとかなる」「大丈夫だろう」という空気を放っておくと、取り返しのつかないことになりますから、リーダーやマネジャーは社員のモチベーションや意識が変わるように行動で示していかなければいけないのです。