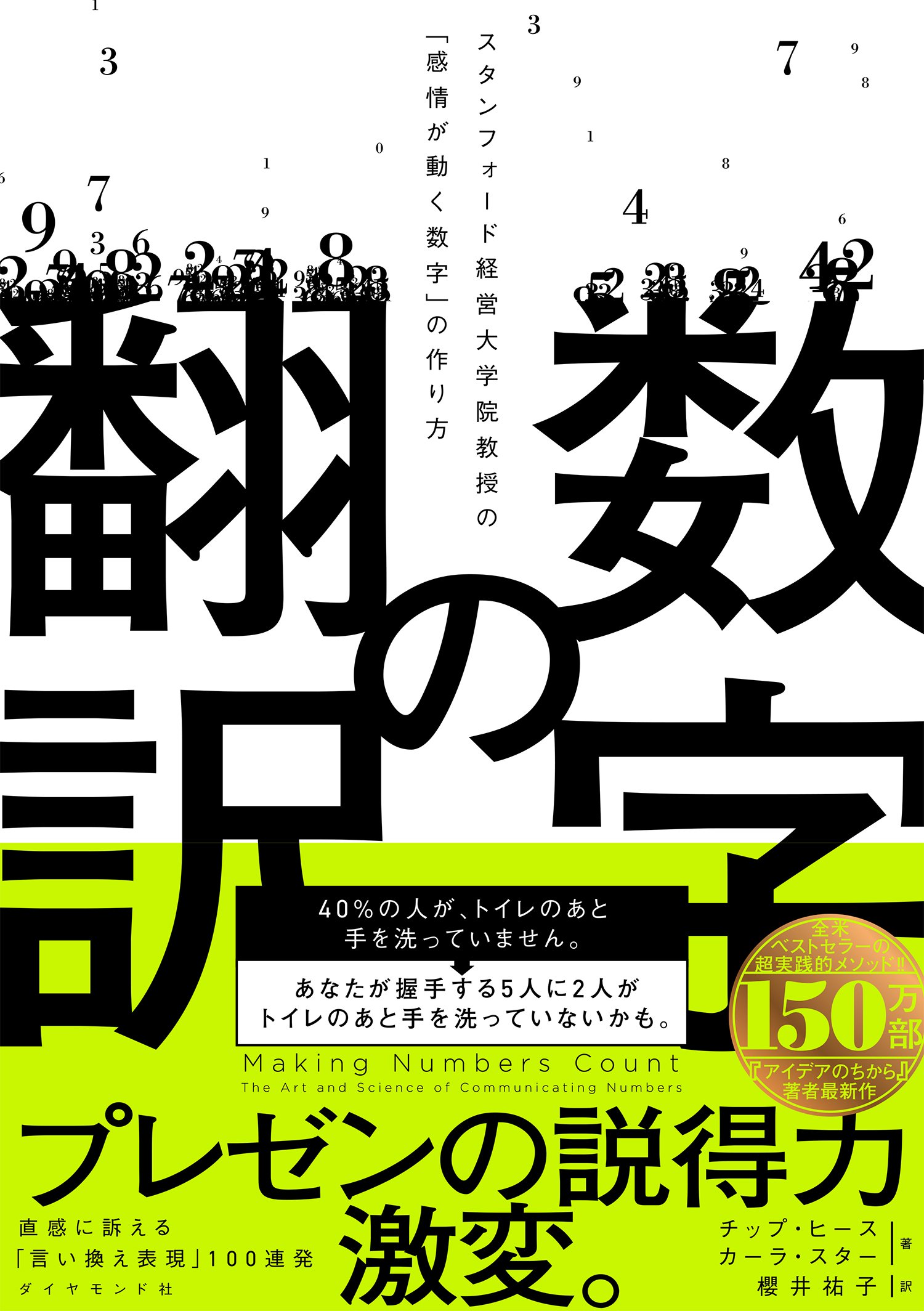

スタンフォード大経営大学院教授チップ・ヒースの新刊『数字の翻訳』から、フローレンス・ナイチンゲールが「数字を翻訳する天才」であったことを示す一節を紹介します。(構成/ダイヤモンド社・今野良介)

数字を「痛感」させる天才

ナイチンゲールは、まずは分母をそろえた。

ナイチンゲールはこう翻訳した↓

ナイチンゲールはまず、ほかの死因と比較しやすいように数を小さくした。

「1万3095人中7857人」よりも「1000人あたり600人」としたほうが、普通の人には腑に落ちる。

しかし、この「数字の翻訳」は、「感情に訴えるものと比較する」という彼女の最強の手法を使うための布石にすぎなかった。

ナイチンゲールが最終的に選んだ、感情に訴える比較対象を見てみよう。

ナイチンゲールはこう翻訳した↓

ロンドンの大疫病とは、17世紀に猛威を振るった黒死病(腺ペスト)のことだ。

日本人にはあまり馴染みがないかもしれないが、イギリスでは史上最悪の疫病として当時のロンドン市民の記憶にまだ生々しく残っていた。

そして、ナイチンゲールの「翻訳」は続く。

ナイチンゲールはこう翻訳した↓

「兵士を並ばせて銃殺する」とは、これ以上ないほど生々しいイメージだ。感染症で兵士を「失う」という受け身の表現だと切迫感に欠ける。

「1100人」とは、兵士の総数に、陸軍病院の平時の死亡率を掛けて算出した人数だ。「ソールズベリー平原」とは、戦場ではなく、練兵場のある場所だ。有名な観光名所ストーンヘンジの背景に写っているのを見た人もいるだろう。

ナイチンゲールはこの練兵場を、つまり、遠い異国の戦場ではなくイギリスの軍事力を誇示するための閲兵式が行われる場所を、「処刑」の場に設定することで、データをより生々しく、迫真的にしたのだ。

ナイチンゲールは、人々にただ数字を「理解」させるだけでは変革を起こせないことを承知していた。

これまでの惰性を打ち破り、クリミア戦争の悲劇を招いた方針を改める必要性を主要関係者に「痛感」させるようなかたちに数字を変換した。

人々の行動を駆り立てる、力強く感情的な数字に「翻訳」したのだ。

「命を奪われた男たちの前に立って思う。生きている限り、彼らを死に追いやった相手と戦い続けると」 Photo by Ryosuke Konno

「命を奪われた男たちの前に立って思う。生きている限り、彼らを死に追いやった相手と戦い続けると」 Photo by Ryosuke Konno

『数字の翻訳』では、このように「ただの数字」を「伝わりやすくて感情を動かす数字」に言い換える法を、歴史的事実やデータに基づく100以上の具体例で伝えていく。

※本記事は書籍『数字の翻訳』の一部を元に編集しています。