写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

聖痕。それはイエス・キリストが磔刑になった際についたとされる傷のことを意味する。様々な画家によって聖痕の解釈は異なるが、実は聖痕を女性器と見立てた図が中世には多く描かれている。何故画家たちは聖痕を女性器と見立てたのだろうか?西洋美術史家・岡田温司氏がその謎に挑む。※本稿は、岡田温司『キリストと性:西洋美術の想像力と多様性』(岩波書店)の一部を抜粋・編集したものです。

キリストの傷が女性器に見える?

中世西洋のキリスト像の裏解釈

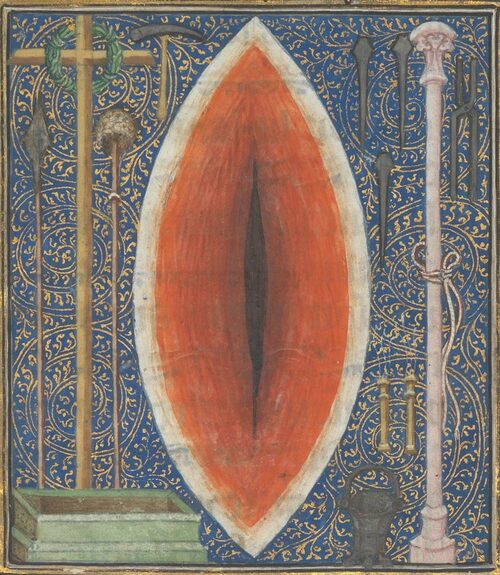

意外に思われるかもしれないが、中世の西洋では、キリストの傷を女性器に見立てたような図像がくりかえし描かれている。なかでも14世紀から15世紀に制作された時祷書と呼ばれる装飾写本のなかにかなり頻繁に登場する。時祷書とは、修道院での実践を模範としつつ、とりわけ一般信者に向けた祈りの手引き書となったものである。

たとえば、『ボンヌ・ド・リュクサンブールの時祷書』のなかの図像(1345-49年、ニューヨーク、メトロポリタン美術館)を見てみよう。

まず何よりもわたしたちの目を引くのは、真ん中に大きく描かれたアーモンド状の傷口である。周辺から中央に向かって徐々にオレンジ色から深紅に変わり、さらに中心部は濃いあずき色になっている。このような色彩の巧みなグラデーションは、あたかも子宮のなかへと見る者を引き込むかのような効果をもっている。

《キリストの傷》 同書より転載

《キリストの傷》 同書より転載

また、あえて垂直に置かれているのも意味深長である。十字架上で槍に突き刺されてできた傷口だとすると、おそらくこのように縦にまっすぐにはならないだろう。実際、磔刑図などにおいては伝統的に、胸元にやや斜めに刻まれている姿で描かれてきた。