正夫からすれば、「兄貴は居酒屋経営の手伝いすらしなかったくせに……」という割り切れない思いがありますが、片や欲夫からすれば、「正夫はこれまで父親にいろいろ援助してもらっているんだろ。俺は親に頼らず生きてきたんだ」という思いがあるようでした。

結局、正夫は銀行から200万円を借りて、欲夫に代償金を払ったのです。

遺言と生前贈与があれば

トラブルは防げたはず

居酒屋ビジネスは、単価数百円のメニューやお酒をコツコツお客さんに提供して成り立つものです。毎日父親とともに営業努力をしていた正夫からすれば、200万円も借金して兄に払うなんて「やってらんねえよ」という気持ちではないでしょうか。

ただ、欲夫にも言い分はあるでしょう。「弟はクルマも買ってもらっていた」「実家で暮らしていた」といったことに対して、不公平感があったかもしれません。

このようないざこざを防ぐには、何はなくとも遺言が有効です。一郎が「自宅兼店舗を正夫に、預貯金を欲夫に相続させる」という趣旨の遺言を残しておけば、欲夫もすんなり受け入れたかもしれません。

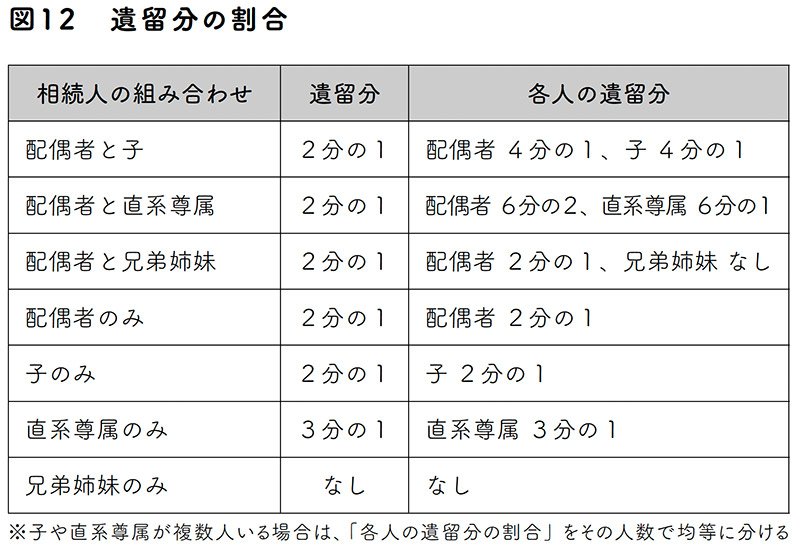

ただし、相続には民法で定められた「遺留分」があります。これは、遺言に何が書かれてあろうと、最低でも受け取れる財産のことです(図12)。

一郎の遺産は計600万円。子ども2人の場合、遺留分は1人あたり財産の4分の1なので、この場合の遺留分は150万円です。欲夫は100万円を相続しても、遺留分に50万円足りません。正夫に請求すれば50万円を受け取れますが、欲夫は200万円ならいざ知らず、兄弟仲を悪くしてまで50万円を請求するでしょうか?――つまり、いずれにせよ一郎が遺言を残しておけば、いざこざが起こらなかった可能性が高いのです。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示