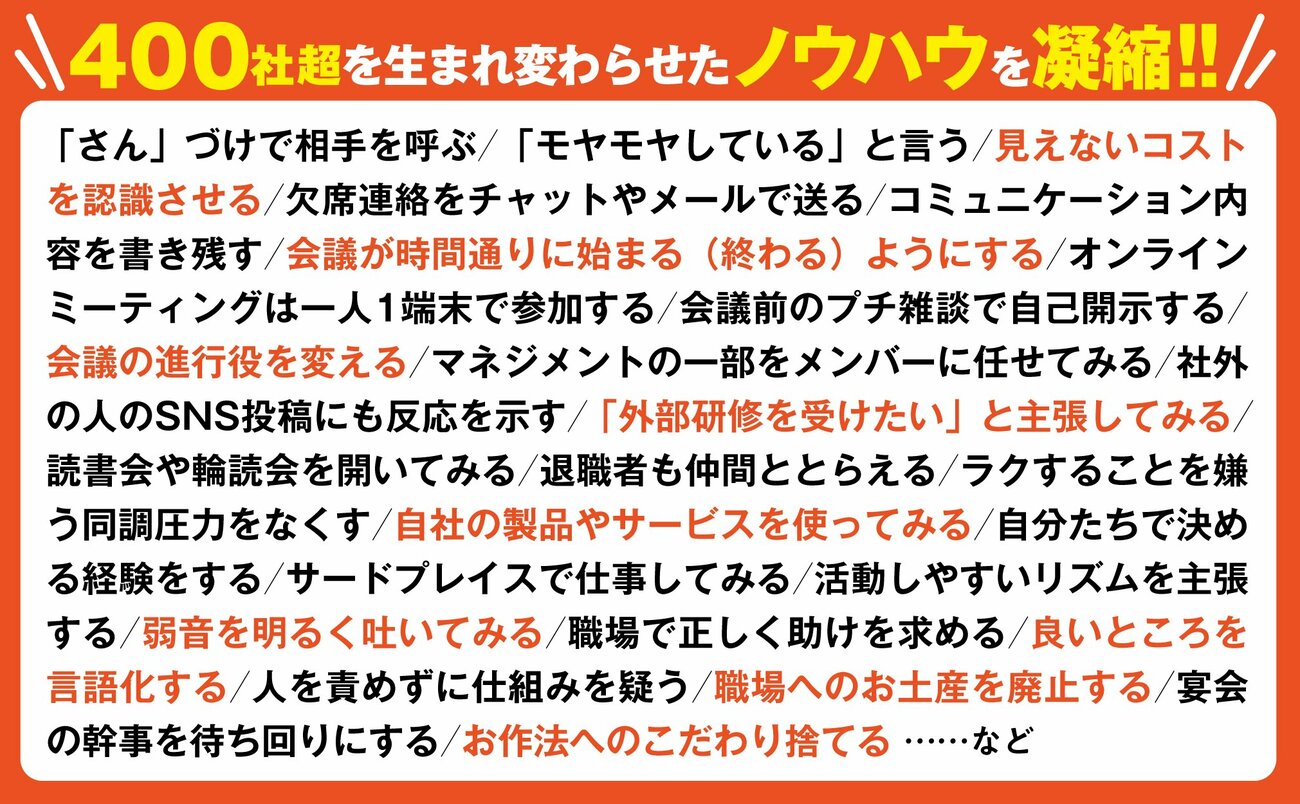

社内読書会を開いてみる

社内や部内で読書会を開いてみよう。

あなたが課題図書を選び、その本を読んだ人たちを集めて感想や意見を交換する。業務時間に開催するのはハードルが高ければ、有志で昼休みにお弁当を食べながら、または業務時間終了後に集まってやってもよい。

読書のハードルを下げるために、テーマや文量が軽めの本を選んだり、仕事に直結する本を選び業務の関連性を強調したりする手もある。

一人で勉強するのはハードルが高いが、皆で勉強するのは楽しい。そう思ってくれる人もいるだろう。あなたと同じように社内の勉強意識の低さに嘆いている人はきっと参加してくれるはずだ。

何事も仲間を見つけることが、はじめの大きな一歩となる。

輪読会もオススメ

これまでの経験が乏しく、勉強や読書のハードルが高い場合にお勧めしたいのが輪読会だ。

章やパートごとに読む人(担当者)を分け、複数人で手分けして1冊の本を学習する方法だ。各自が担当した章やパートを事前に読み、輪読会の場ではその章やパートの概要と感想を述べ合う。

こうすれば1冊の本を4~5人など複数名で読み、知識を得ることができる。

耳で聞く読書を試してみる

最近では本を音声で読み上げてくれるオーディオブックが普及してきている。スマートフォンで再生して、移動しながら、または家事をしながら耳で本の内容を学習できる便利なサービスだ。

文字を読むのはしんどくても耳で聞くならばやれそう。そのような人もいるだろう。試しにオーディオブックを皆で聞いてみる。あるいは周りの人に読んでもらいたい本のオーディオブック版を探して勧めてみるのもよい。ちなみに筆者もクルマで出張する際にオーディオブックを愛用している。

目先の成果をとにかく1つ出す

あなたが勉強したこと、本で読んだことを仕事で実践して成果を出す。

そうすることで学習や読書に対する理解が生まれ、そのメリットにも気づいてもらえる。成果は何よりの説得材料なのだ。

ちなみに筆者は「本を読まない日本人」に胸を痛め、2023年5月に天竜浜名湖鉄道(天浜線)の浜名湖佐久米駅のネーミングライツ(命名権)を購入し、副駅名を「本を読もう 沢渡あまね」とした。たまには本を片手に、のんびりローカル線に揺られて読書を愉しんでみてほしい。

・読書会や輪読会の実施、オーディオブックなどの利用を提案する

・学んだことを仕事に活かして、まず1つ成果を出す

(本稿は、書籍『組織の体質を現場から変える100の方法』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です)