近年、就活市場で人気が高まるコンサル業界。採用試験に臨む就活生や転職者から大きな支持を集める本がある。『問題解決力を高める 外資系コンサルの入社試験』だ。大手コンサルティングファームで出題された入社試験を取り上げ、実践的な問題解決思考をトレーニングする1冊だ。本稿では本書から一部を抜粋して紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

シナリオプランニングを使った説得力のある話し方

ケース面接問題としても出題される、中期経営計画を始めとした企業の戦略策定の場面では、過去・現在の分析に加えて将来を予測し、変化に備える必要があります。

現在はVUCAと言われる目まぐるしい変化が起こり、様々な業界で既存の秩序が覆されてしまう時代であるため、戦略策定における将来予測の重要性も高まってきています。

しかし、将来を正確に予測することは非常に難しい行為です。手元にあるスマートフォン1つとっても、手紙しかなかった時代や電話が発明された時代から、現代の機器を予測することは難しかったでしょう。

ただ、将来を完璧に予測することはできなくとも、その兆しを捉えて未来を想起することは可能です。

たとえば、ニュースなどでは昨今の生成AIの進化や日本の人口問題、サステナブルな社会を求める機運の高まり、大災害のリスクといった様々な変化について報じられており、それらが未来に続く環境変化の兆しとなっているかもしれません。

今回は、環境変化を察知し、その延長線上にある多様な将来のシナリオを予測する「シナリオプランニング」という手法と実際のケース面接問題への応用について解説していきます。

●実際のケース面接>>>思考力を問う就活面接「ロボット掃除機の売上向上策を考えてください」どう答える? 現役コンサルによる1つの解答例

シナリオプランニングとは?

シナリオプランニングとは、複数の環境変化を組み合わせることによって、いくつかの将来シナリオを検討する手法です。

この手法を用いることで、1つの環境変化の先にある連続的な単一の未来ではなく、複数の環境変化*の組み合わせで起こりうる複数の非連続な未来(将来シナリオ)を想像し、対策を検討することができます。

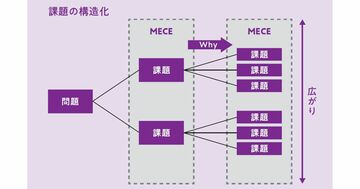

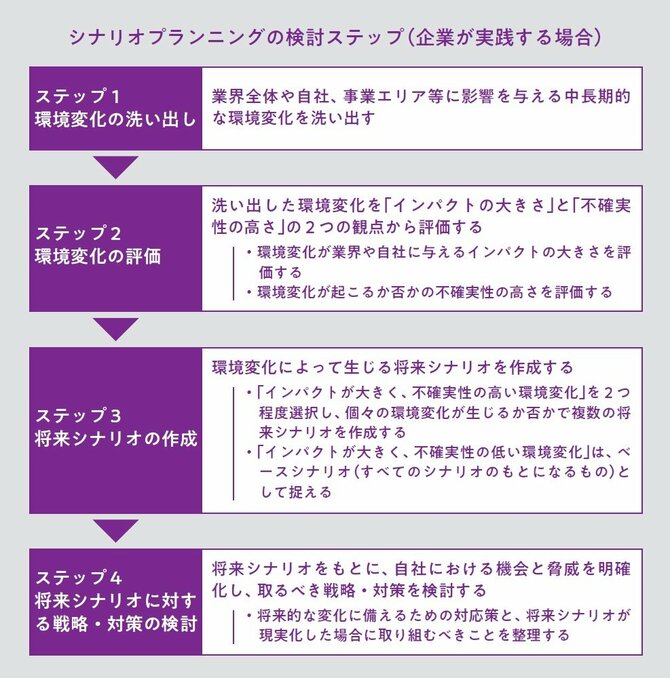

具体的な手順としては、まず中長期的に起こりうる環境変化の洗い出しを行い、それらを評価します。

次に、その中でも特に重要となる環境変化(将来へのインパクトが大きく、不確実性が高いもの)を選定し、それらの組み合わせによって起こりうる将来シナリオを定義します。

最後に、将来シナリオが現実化した場合における具体的な戦略や対策の検討を行います。

シナリオプランニングの手順

シナリオプランニングの手順

ケース面接問題におけるシナリオプランニングの使い方

シナリオプランニングの考え方を実際のケース面接問題に応用するには、次の4つのポイントを押さえておくとよいでしょう。

面接時間は限られていますので、手法に囚われすぎずに検討範囲を絞り込んで活用しましょう。

ポイント1:環境変化の洗い出しはロジカルかつ簡潔に行う

まず、環境変化の洗い出しについては、「たぶん、こうなると思います」といった主観的な発言をしないようにしましょう。

PESTLE分析などの切り口を用いて網羅性を担保しつつ、面接官にとっても納得度の高い検討を行うことが重要です。

また、環境変化の評価を行う際にも、検討対象の企業や業界におけるビジネスモデルの把握や、ファイブフォース分析などのフレームワークを用いた業界構造分析を行うことで、納得度の高い説明を心がけましょう。

とはいえ、PESTLE分析やファイブフォース分析の1つ1つの観点(PESTLE分析であれば、政治・経済・社会・技術・法律・環境の6つの観点)について、網羅的に情報を列挙することはNGです。

ケース面接問題では、各分析のフレームワークを頭の中に入れておいて、検討対象が考慮すべき内容にフォーカスして面接官に発言するとよいでしょう。

目安として環境変化に対する議論は1~3分程度でよく、その後の戦略に関する議論に時間を取ることが望ましいです。

ポイント2:シナリオは1つでよい。大胆なシナリオを想定し、その中での対象の変化を考えてみる

実際の企業における戦略検討の場面では、複数の環境変化を組み合わせ、複数のシナリオを作成しています。

しかし、ケース面接問題の限られた時間においては、1つのシナリオに絞って検討することをお勧めします。

ただ、現在の延長線上にある未来と大きくは変わらないような将来シナリオについて検討してしまうと、面接官から「既に対策を講じているのでは?」「将来シナリオを検討した目的は?」などの指摘を受けるでしょう。

したがって、不確実性は高いけれどもインパクトの大きな複数の環境変化によって生じる「大胆な将来シナリオ」を想定し、現在とは異なる戦略検討につなげていきましょう。

ここで、「不確実性が高い環境変化」とは、環境変化が生じるか否かや生じるタイミングがわからないもので、環境変化が生じた際の影響度合いが未知数なものです。

インターネットが生まれた初期の時点では、世界に普及するかどうか、普及した先の未来がどうなるのかを想像することは難しかったのではないかと思います。

ケース面接問題では、このような不確実な変化に着目して、検討対象がどのような戦略を描く必要があるのかについて面接官と議論するとよいでしょう。

ポイント3:シナリオにタイトルをつけ、面接官とイメージを共有する

将来シナリオを作成する際に、「わかりやすいタイトルをつける」ことも重要です。

「環境変化が起こった未来をひと言で表すならば、どのような未来か?」などと自分に問いかけながら、シンプルでわかりやすい説明を心がけましょう。

「このような環境変化を踏まえると、将来は『○○○〇な世界になる』と考えました。」などと、シンプルなタイトルを伝えることで、面接官も将来シナリオをイメージしやすくなり円滑に議論できるようになるでしょう。

ポイント4:大胆なシナリオにおける、対象がとるべき戦略や打ち手のアイデアを出す

将来シナリオを作成できたところで、とるべき戦略や打ち手について検討していきましょう。

ここでは、将来シナリオにおける機会と脅威などを切り分けたうえで、アイデアを洗い出していくことなどが効果的です。

不確実性が高い将来シナリオにおいては、実際に個々の環境変化が生じるきっかけやシグナルを想像し、現実化した際に取り組むべきことを整理できるとよいでしょう。

もし時間がある場合は、将来シナリオが事業に与えるインパクトを定量的に評価したうえで、戦略や打ち手を講じることによる定量効果を試算することが好ましいです(選考突破者の中でも一部のトップ層が実践しており、面接官から求められることは少ないです)。

(本稿は『問題解決力を高める 外資系コンサルの入社試験』から一部を抜粋・編集したものです)