「自分の仕事に足りないことを全部言語化してくれる本」「会社員人生が180度、変わった!」

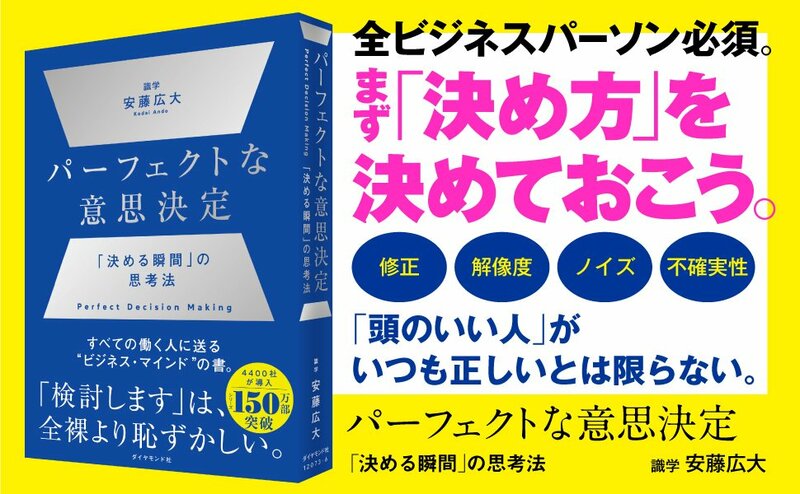

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『パーフェクトな意思決定』シリーズだ。これまで4400社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「一生活躍し続けられる」メソッドや思考法を授ける本シリーズは、さまざまな業界から圧倒的な支持を集めている。

今回は、全ビジネスパーソンに必須の「意思決定」のあり方を指南する、シリーズ最新刊『パーフェクトな意思決定』の中から、特別に本書のエッセンスを解説する。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「根拠を見る」ということ

何をもって「その情報は正しいか」を考えるのは難しいものです。

ひとつコツがあるなら、それは、「誰が言うか」ではなく、「何を言うか」で判断するということです。

その人が話すことの「ロジック」を捉えるのがポイントです。

それをもって「判断材料」とするのです。

もし、根拠のない情報に対しては、「それは本当に?」「なぜ?」「何回くらい?」ということを問うのが大事です。

「なぜ?」と言われたほうも、そう聞かれることで初めてちゃんと考えるきっかけになったりするものです。

たとえ、相手が偉い人でも疑ってかかることです。

とはいえ、日常のコミュニケーションで、「なぜ?」と問い詰めるのは難しいかもしれません。

しかし、ビジネスの場であれば、しっかりと聞くクセをつけましょう。そして、「誰が言うか」ではなく「何を言うか」で判断する。

それが、頭のいい人と頭の悪い人で「日常会話」にあらわれる決定的な違いになります。

頭の悪い人は、「誰が言うか」ばかりを気にします。

それをやめて、「何を言うか」で判断する。

その習慣により、意思決定の精度は上がっていきます。

いかなるときも「公平」に判断しよう

あるいは、個人的に嫌いな人がいるかもしれません。

しかし、「事実」の情報をあげてくるのなら、それは公平に判断しないといけない。

これは難しいことだと思います。

それでもやらないといけない。

好きなメンバーが、「競合他社が値下げしていますよ」と言う。

嫌いなメンバーが、「競合他社が値下げしていますよ」と言う。

それは同じことです。

ここで「リーダーの仮面」が必要になります。

相手との距離感を保つことにより、公平に情報を見る。

その役割が求められるのです。

現場での声。専門家の意見。新聞などから取れる一次情報。

さまざまなものが情報となりえます。

ただ、ビジネスをする場合に、「世の中で〇〇が流行している」ということがニュースになってから着手するのでは遅い。

誰もが知ってから動くのでは、もう手遅れです。

不確実性のあるうちに行動するから、総取りできるのは間違いありません。

その判断をし、リスクを取ることが大事なのです。

(本稿は、『パーフェクトな意思決定』の著者・安藤広大氏が特別に書き下ろしたものです)

株式会社識学 代表取締役社長

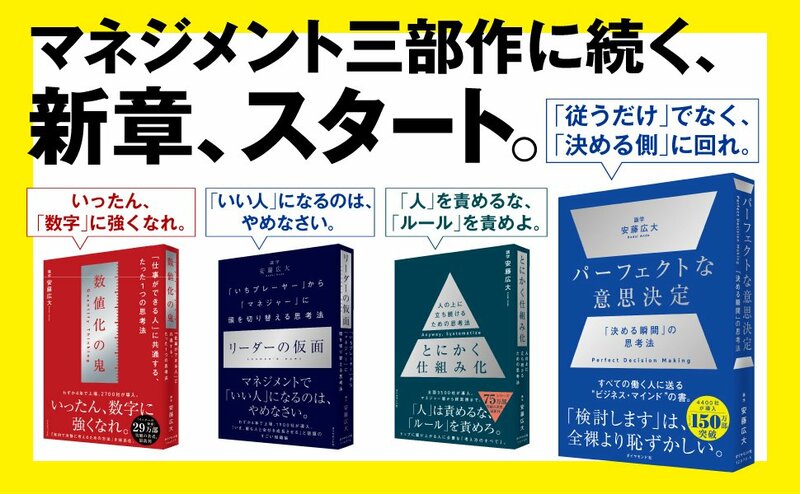

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4400社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計150万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』(ダイヤモンド社)がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。