その背景には、衣料のユニクロや生活雑貨のニトリといった、各商品カテゴリにおける強い競合の存在があるでしょう。さらには、グローバル展開を背景とした、多様な消費者ニーズの変化に仕組みがうまく適応できなくなっているであろうことも推察できます。いうなれば、無印良品の身長の伸びに服が合わなくなってしまっているのです。

このことは、2000年代に松井忠三社長(当時)の下で、「MUJIGRAM」と呼ばれるオペレーションの標準マニュアルを作成し、仕組みづくりを徹底的に行って業績回復してきた無印良品の成功体験を考えると、皮肉なことかもしれません。

この問題は当然、経営陣も認識しています。例えば、清水智副社長(当時、現社長)が24年11月実施の経営方針説明会で取り上げた「8つの成長ドライバー」の多くは、まさに”いかに儲けが出る仕組みをつくるか“に係るものです。

世界での成長に向けた8つの成長ドライバー

1 出店拡大(旗艦店で無印良品の世界観を世界へ、など)

2 商品開発体制の強化(世界統一MDなど)

3 重点カテゴリの強化(化粧品などのH&Bと衣服を重点に)

4 OMO強化(在庫一元化など)

5 マーケティング戦略(重点商品マーケティングとCRM強化など)

6 生産/SCM改革(生産の内製化と最低原価など)

7 ITによる支援(発注精度改善、店舗オペレーション効率化など)

8 ESG/公益人本主義

(出典:2024年11月実施経営方針説明会資料に筆者加筆)

強みを生かしつつ、弱みを克服していく

“当たり前”の重要性と難しさ

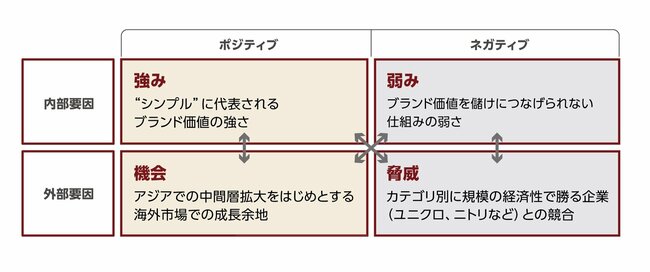

SWOT分析に話を戻しましょう。続いて、外部要因である「機会」と「脅威」について考えてみたいと思います。市場と競合の状況から、大胆に書き加えると、無印良品の状況は以下のようにまとめることができます。

各種資料をもとに筆者作成

各種資料をもとに筆者作成拡大画像表示

この分析は、このままでは状況のスナップショットにすぎないのですが、さらに、図中矢印のように(強み、弱み)×(機会、脅威)とクロスして考えることで、機会に対して強みをどう活かしていけばいいか、などアクションを考えるヒントになります。

無印良品は「素材の選択」「工程の点検」「包装の簡略化」という1980年のブランド誕生以来の哲学に基づき、“シンプル”で“高品質”という、一朝一夕には築くのが難しい、強いブランドイメージを築いてきました。

その一方、競合環境の変化やグローバルに多様化する顧客ニーズに合わせるため、商品開発やオペレーションの仕組みの強化に取り組むなど、売り上げ拡大に対応できる、さらなる変化と進化が求められています。過去最高益を達成したとはいえ、依然として在庫回転日数や利益率の改善など、ビジネス面での課題を抱えています。今後も、強いブランド価値をいかに収益に結びつけることができるかが大きな課題だといえるでしょう。

良品計画(無印良品)の事例からは、「強みを生かすだけではなく、弱みをバランスよく克服していくことが経営には必要」という、一見当たり前の基本原則の重要性と難しさが浮かび上がってきます。これからも、その挑戦に注目です。