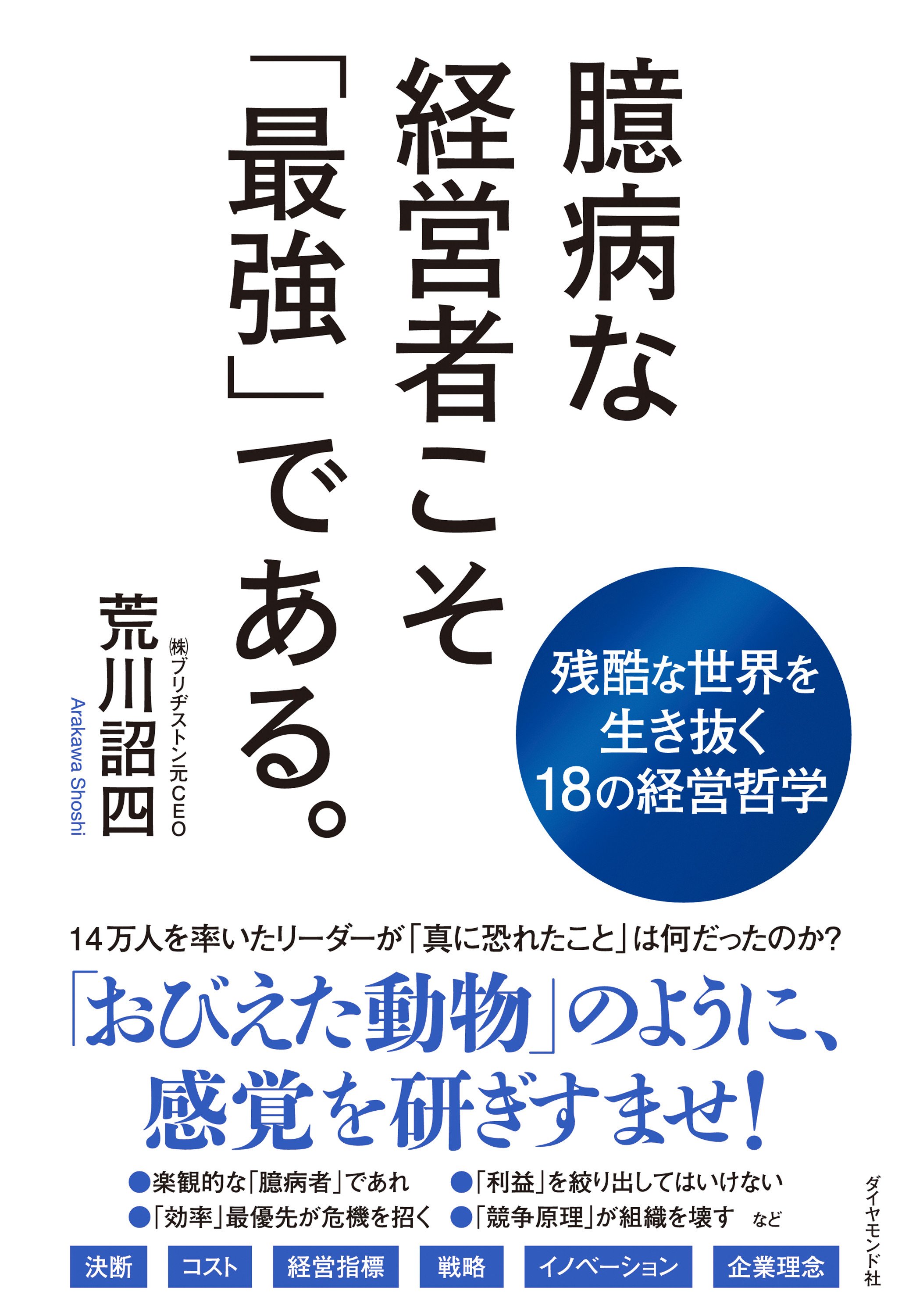

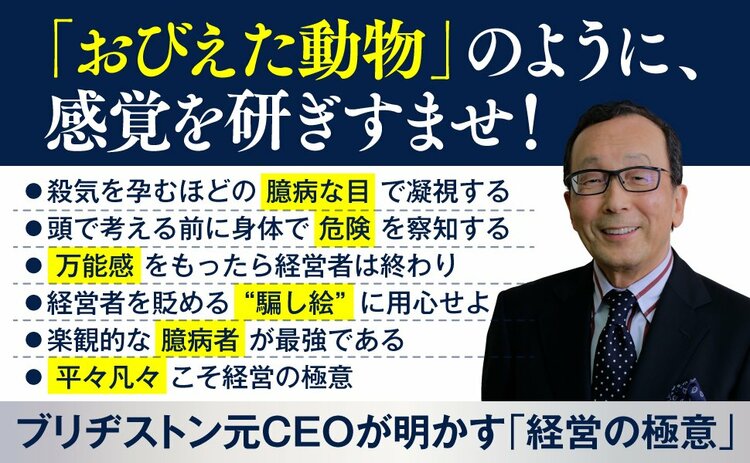

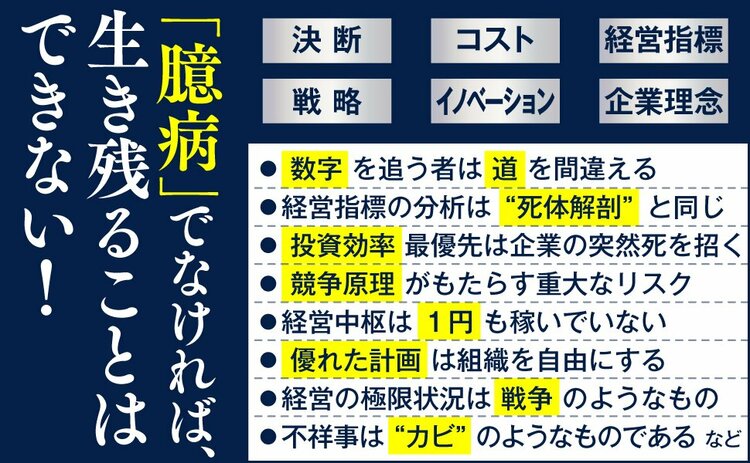

「あなたは臆病だね」と言われたら、誰だって不愉快でしょう。しかし、会社経営やマネジメントにおいては、実はそうした「臆病さ」こそが武器になる――。世界最大級のタイヤメーカーである(株)ブリヂストンのCEOとして14万人を率いた荒川詔四氏は、最新刊『臆病な経営者こそ「最強」である。』(ダイヤモンド社)でそう主張します。実際、荒川氏は、2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災などの未曽有の危機を乗り越え、会社を成長させ続けてきましたが、それは、ご自身が“食うか食われるか”の熾烈な市場競争の中で、「おびえた動物」のように「臆病な目線」を持って感覚を常に研ぎ澄ませ続けてきたからです。「臆病」だからこそ、さまざまなリスクを鋭く察知し、的確な対策を講じることができたのです。本連載では、同書を抜粋しながら、荒川氏の実体験に基づく「目からウロコ」の経営哲学をご紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

不祥事は「カビ」のようなもの?

どうすれば不祥事の起きない組織にできるのか?

これは、多くの経営者が頭を悩ませていることだと思います。

私自身、ブリヂストンのCEOとして、不祥事を予防するために考えうる限りの対策を講じてきましたが、それでも不祥事を根絶することはできませんでした。正直なところ、己の無力を感じずにはいられませんでした。

みなさんは、「不祥事はカビのようなもの」という言葉を知ってるでしょうか?

起きた不祥事を徹底撲滅したとしても、さらに再発防止のためにありとあらゆる努力を重ねたとしても、気がついたら不祥事が起きている。それはまるで、風呂掃除をやってもやっても、いつのまにかカビが生えているようなもの……。そんな経営者の「嘆きの声」であり、私も同意せざるをえない言葉です。それほど、不祥事を根絶するのは難しいことだと痛感しているのです。

経営者が第一にやるべきこととは?

ただし、私なりに、不祥事の撲滅をめざして真剣に取り組んできた経験から、お伝えしておきたいことがあります。

それは、不祥事を起こさないように、社員たちに働きかけることが、経営者の役割ではないということです。もちろん、社内にはコンプライス教育に関するさまざまなプログラムがあり、私も社員たちにコンプライアンスに対する意識を高めてもらうように働きかけましたが、それだけで不祥事が減るほど簡単な話ではありません。

それはいわば、不祥事の責任を現場に押し付けているようなもの。それよりも重要なのは、経営者が自らを律することです。社員に何かを求める前に、まず自分を振り返ることが決定的に重要だと思うのです。そもそも、現場で「不祥事」が起きた時に、「経営トップ」は絶対に責任問題から逃げることはできないのですから。

経営トップが絶対にやってはならない「愚行」

私が、第一に意識したのは、現場で発生したトラブルなどのネガティブ情報が、躊躇なく経営に伝わる企業文化を築き上げることです。

現場がトラブルを隠そうとすることによって、水面下でトラブルはどんどん大きくなり、現場で抑えきれなくなったときに、問題は噴出。組織に大きな打撃を与える不祥事となるからです。

そのような事態を予防するためには、現場が安心してトラブル報告ができるようにすることが何よりも重要です。ただし、それは現場に求めることではありません。経営側が、トラブル報告をした現場を責め立てるような「愚行」をやめることが、すべての出発点なのです。

当たり前ですよね?

経営に一方的に責め立てられることがわかっているのに、積極的にトラブル報告をするはずがありません。あるいは、現場で抱えられなくなって、問題が噴出したときにも、現場は少しでも責任を免れようと、“釈明報告”に膨大な労力を費やし、肝心なトラブル対応に着手するのが後回しになりかねません。

そのようなことを避けるためには、経営がトラブル報告がされたことをポジティブに捉え、現場とともに問題解決に向けて全力をあげることが重要です。もちろん、問題が解決したあとで、責任の所在を明確にする必要はありますが、それも、誰かを責め立てるのが目的ではなく、あくまでも正しい再発防止策を講じることを目的にすべきです。

「トラブルが起きているから、

仕事は順調だ」と考える

だから、私はCEOに着任して早々に、「トラブルは順調に起きる。仕事をしていれは必ずトラブルが起きる。いや、トラブルが起きているからこそ、仕事は順調だと考える」と宣言しました。

ビジネスというものは、どんなに完璧を期したとしても、こちらの見込みどおりには進まないものです。仕事をしていれば必ずトラブルは起きます。ましてや新しいことを始めるときには、すんなりとうまくいくことのほうが例外なのです。

そして、部下から「よい報告」を受けたときには、「そんなはずはない。順調にトラブルは起きるもんだ。そんな報告は信じないよ。第一、よい報告は必要ない。悪い報告でなければ報告とは認めない」と返事することを徹底しました。

これに最初はみんな驚いていましたが、CEOである私がそう言い張るものだから、部下たちは仕方なく、特段のトラブルがなかったとしても、ちょっと気になることを教えてくれるようになりました。

それに対して、「そうか、それでどう対応しようとしているの?」と冷静にコミュニケーションを図って、解決策を共有すれば、部下たちも「これなら、トラブル報告をしても大丈夫。むしろそのほうが得だな」と思ってくれるようになります。

そして、だんだん「社長によい報告は不要。もっぱらトラブルを報告すればいい。そうすれば一緒に解決策を考えてくれる」という口コミが社内で広がっていったのです。このとき初めて、不祥事が起きにくい企業文化が芽生えるのだと思います。

「仕組み」が不祥事を生み出す

あるいは、不祥事が起きにくい「仕組み」をつくるのも経営の責任です。

もちろん、会社の公金を横領したり、取引先からリベートを得たり、そうした不祥事を起こした社員に対しては、社内規定に従って厳しく対処する必要はあります。そうすることで、社内に規律をもたらすことは、組織マネジメントにおいて不可欠であることは言うまでもないでしょう。

しかしながら、こうした不祥事を起こした社員の責任を追及するだけでは足りません。それと同時に、こうした不祥事が起きるような「仕組み」を放置していた経営側の責任も強く認識する必要があります。

人間は弱い存在です。どんなに立派な人間であっても、魔がさす瞬間というものはあるはずです。であれば、たとえ魔がさしたとしても、不適切な行動をとることができない「仕組み」を、経営側の努力でつくっておくべきでしょう。

「余人をもって代え難い人材」を

つくってはならない

たとえば、「余人をもって代え難い人材」をつくってはなりません。なぜなら、定期的な人事ローテーションが組まれていれば、後任に不祥事がバレるリスクが高いため、不適切な行動を自ら抑止することが期待できるからです。

ところが、「余人をもって変え難い人材」は人事ローテーションの枠外に置かれますから、抑止力が働きにくくなります。そのため、そのようなポジションにおいて、不祥事が発生しやすくなるのです。

このようなリスクを発生させないためには、どんなに特殊な業務であったとしても、必ず人事異動の対象とし、複数の人材を育成することで、「余人をもって代え難い人材」に任せきりにしないような「仕組み」をつくっておくべきなのです。

これはほんの一例です。

このような「仕組み」は、ほかにもいろいろ考えられるでしょう。一度、こうした不祥事が起きると、株主をはじめとするステークホルダーに多大な迷惑をかけることになりかねないのですから、そのような「仕組み」をつくっておくことは、経営の社会的責任と言っても過言ではないのです。

(この記事は、『臆病な経営者こそ「最強」である。』の一部を抜粋・編集したものです)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)株式会社ブリヂストン元CEO

1944年山形県生まれ。東京外国語大学外国語学部インドシナ語学科卒業後、ブリヂストンタイヤ(のちにブリヂストン)入社。タイ、中近東、中国、ヨーロッパなどでキャリアを積むほか、アメリカの国民的企業だったファイアストン買収(当時、日本企業最大の海外企業買収)時には、社長参謀として実務を取り仕切るなど、海外事業に多大な貢献をする。タイ現地法人CEOとしては、同国内トップシェアを確立するとともに東南アジアにおける一大拠点に仕立て上げたほか、ヨーロッパ現地法人CEOとしては、就任時に非常に厳しい経営状況にあった欧州事業の立て直しを成功させる。その後、本社副社長などを経て、同社がフランスのミシュランを抜いて世界トップシェア企業の地位を奪還した翌年、2006年に本社CEOに就任。「名実ともに世界ナンバーワン企業としての基盤を築く」を旗印に、世界約14万人の従業員を率いる。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災などの危機をくぐりぬけながら、創業以来最大規模の組織改革を敢行したほか、独自のグローバル・マネジメント・システムも導入。また、世界中の工場の統廃合・新設を急ピッチで進めるとともに、基礎研究に多大な投資をすることで長期的な企業戦略も明確化するなど、一部メディアから「超強気の経営」と称せられるアグレッシブな経営を展開。その結果、ROA6%という当初目標を達成する。2012年3月に会長就任。2013年3月に相談役に退いた。キリンホールディングス株式会社社外取締役、株式会社日本経済新聞社社外監査役などを歴任・著書に『優れたリーダーはみな小心者である。』『参謀の思考法』(ともにダイヤモンド社)がある。(写真撮影 榊智朗)