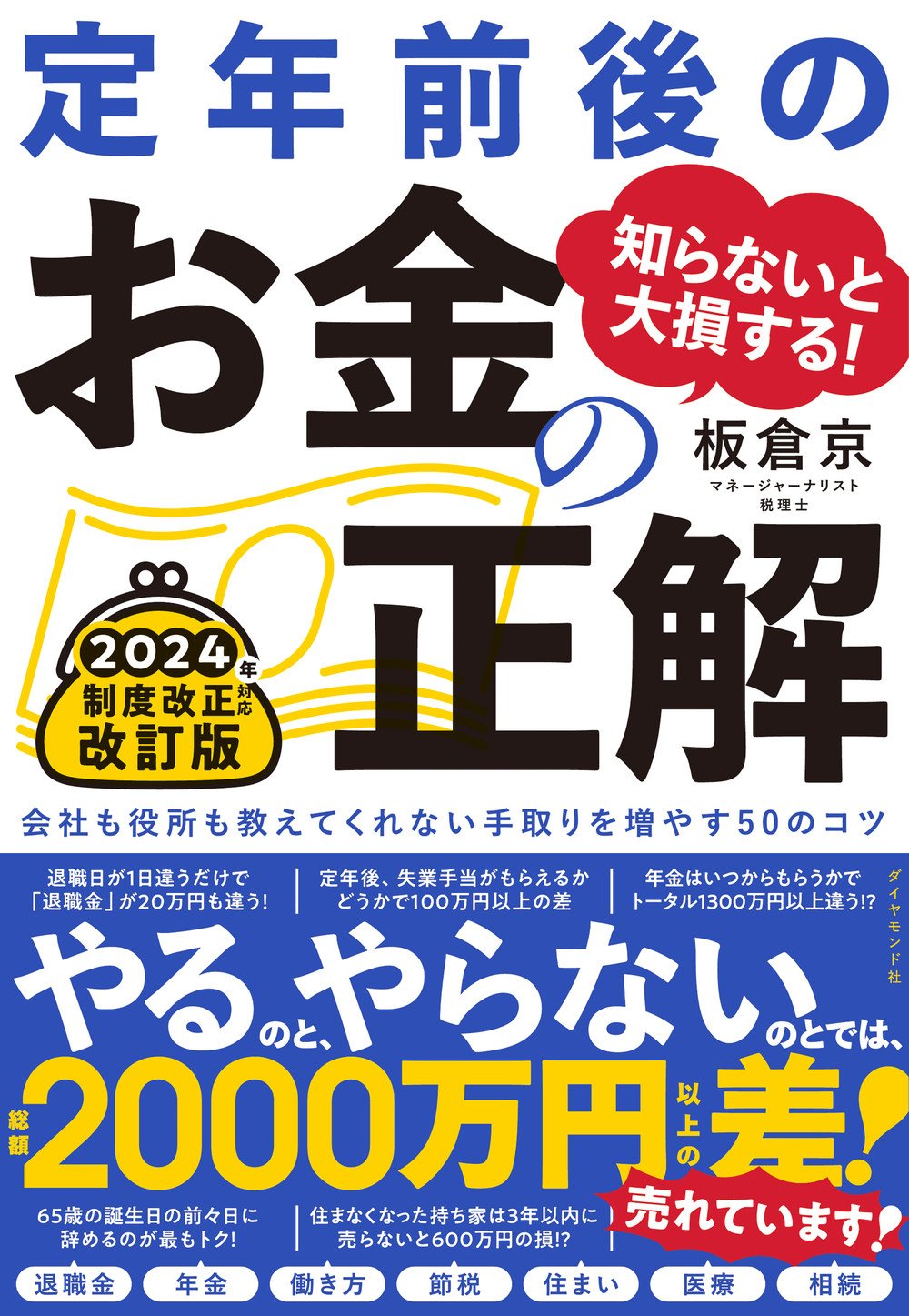

定年前後の決断で、人生の手取りは2000万円以上変わる! マネージャーナリストでもある税理士の板倉京氏が著し、「わかりやすい」「本当に得をした!」と大人気になった書籍が、2024年の制度改正に合わせ改訂&パワーアップ!「知らないと大損する!定年前後のお金の正解 改訂版」として発売されました。本連載では、本書から抜粋して、定年前後に陥りがちな「落とし穴」や知っているだけでトクするポイントを紹介していきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

話題の「高額療養費制度」ちゃんと知っている?

健康保険に加入していると、病院などでかかった医療費や薬代のうち、実際に負担するのは、年齢や所得に応じて1~3割程度です。

そして、この自己負担額も一定の上限に達すると、超過分を払い戻してくれる「高額療養費制度」というありがたい制度があります。これは今後、改悪されるかもしれないと話題になっている制度です。

上限の額は、収入に応じて決まります。低所得者だと月に3万5400円、標準報酬月額26万円以下だと5万7600円に固定されており、それより収入が多い場合はp214の計算式にあてはめて算出します(69歳以下の場合)。

この「高額療養費制度」、ちゃんとは理解していない人が多いのではないでしょうか。実は、意外に細かいルールがあって、知らないと損をしてしまうこともあるのです。

①医療機関ごとの自己負担額が、1か月2万1000円以上の時だけ対象となる

69歳以下の人の場合、対象となるのは、一つの医療機関に、1か月に2万1000円以上払った時だけです。たとえば、10か所の違う病院に、2万円ずつ合計20万円払ったとしても、ひとつも対象にならないというわけです。これは、ちょっと驚きますね!

ちなみに、院外処方によって薬局で支払った金額は、処方箋(せん)を書いた医療機関と薬局は同じ医療機関とみなされます。70歳以上になると、この金額の縛りはなくなります。

複数の診療科のある医療機関の場合は、診療科ごとではなく、その医療機関にかかった医療費をまとめて計算します。いろいろな診療科にかかっている場合は、複数の診療科のある病院にかかったほうが有利というわけです。ただし、医科と歯科は別々、入院と通院も別々に計算します。

なお、実際にまとめて計算できるかどうかは病院の窓口で確認してください。

②1日~末日の1か月ごとに計算する

高額療養費は月単位で計算します。月をまたいで治療した場合の計算は月ごとです。特に注意したいのは、入院費です。

高額療養費の自己負担額を算出する計算式に入れて、自己負担額を出すと、同じ条件でも月をまたいだ場合は、同じ月内よりも約8万円、自己負担額が増えるケースもあります。

急ぎの入院は仕方がないとしても、入院時期を選べるのであれば、月をまたがないようにしたほうが自己負担額は少なくなる可能性が大です。

③家族の分を合算することもできる

一定の要件のもと、同一世帯の人の医療費を合算できます。世帯合算といいますが、それには次のような要件があります。

(世帯合算の要件)

- 同じ健康保険に加入している家族の医療費(同居していなくても可)

- 自己負担額が2万1000円以上(70歳以上の人は、金額の制限なし)

- 健康保険組合に申請が必要

世帯合算ができるのは同じ健康保険に加入している家族に限られます。たとえば、夫婦共働きで、それぞれが異なる健康保険組合に加入している場合などは、合算対象になりませんが、同じ会社に勤めていて、同じ健康保険組合に加入していれば、合算対象となります。

世帯合算をするには、加入している健康保険組合に申請をする必要があります。院外処方の薬代などは、うっかり申請し忘れる人も多いようなので、気を付けてください。

④対象とならないものもある

入院中の食費や居住費、差額ベッド代や保険適用外の治療にかかる費用は、対象外です。

以上のような注意ポイントはあるものの、「高額療養費制度」は、医療費が増えがちな定年後の生活にとって、とても頼りになる制度です。

1年間(診療月を含めた直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額がさらに引き下げられます(多数回該当)。

高額療養費の申請は、受診した月の翌月の1日から2年以内が期限です。「申請していなかった!」という人でも、期限に間に合うようなら、手続きをしてみてください。

*本記事は「知らないと大損する!定年前後のお金の正解 改訂版」から、抜粋・編集したものです。情報は本書の発売時のものです。