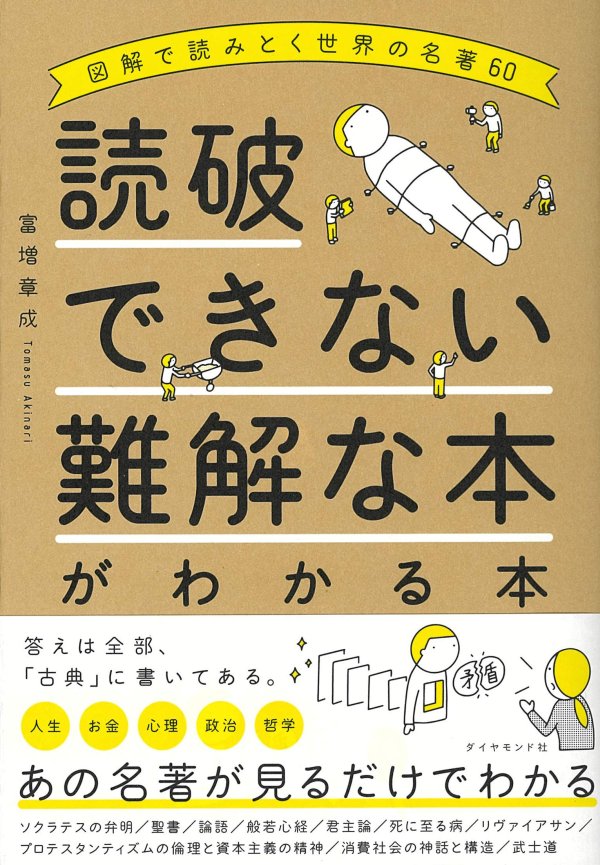

世界に多大な影響を与え、長年に渡って今なお読み継がれている古典的名著。そこには、現代の悩みや疑問にも通ずる、普遍的な答えが記されている。しかし、そのなかには非常に難解で、読破する前に挫折してしまうようなものも多い。そんな読者におすすめなのが『読破できない難解な本がわかる本』。難解な名著のエッセンスをわかりやすく解説されていると好評のロングセラーだ。本記事では、エマニュエル・レヴィナスの『全体性と無限』を解説する。

他者(他人)とはいったいなんだろう。他者の存在は私にとってはまったく捉えられない。私の中から私は出られないし、他者も入ってこられない。でも、今までの全体的な世界観を一度リセットして、現象学を応用すると驚くべき他者論が出現した。

他者がいるからこそ私がいる?

これまた、この本の難解さは筆舌につくしがたいところがあります。

テーマは「他者」と「顔」です。

「顔?」という段階で挫折すること請け合い。

一口で表現すれば、「他者については絶対にわからない」「自分は他者によってつくられている」「他者に限りなく奉仕せよ」ということです。

「他人のことがわからないなんてあたりまえじゃないか。

でも、なんとなく気持ちは伝わる」と誰でも思うのですが、現象学的には「他者は絶対的で超越的」な存在なのです。

ユダヤ人哲学者のレヴィナスは、ナチスの捕虜収容所に捕らえられていて、家族はほぼ全員殺され、自分は生きのびたという経験をしました。

だから、「他者」や「殺人」についての考え方がとてつもなく深いのです。

なにしろ、強制収容所から帰還しても、すべては失われていたわけで、それでも世界は「存在」しているわけです。

自分にとって何もない世界が「存在」しているというのは、そもそも「存在」そのものが無意味で恐ろしいことです。

よってレヴィナスは、キリスト教的なオールインワンで世界を説明する方法を批判します。

オールインワン、つまり「全体性」の中に人間は「ある」だけではないと考えます。

難しいキーワードは「存在」(イリヤ(ilya))です。「イリヤ(ilya)」は私も他人もない状態(匿名性)で、とにかく「ただ存在する」というあり方です。

闇のような「存在」が先にあり、そこに「私」が湧き出てくる感じです。

だから、人は「私が存在している」というよりも「私は存在してしまった」「なんで私が存在しているんだ」という恐怖を感じるのです。

「顔」は「汝殺すことなかれ」と訴えてくる

「イリヤ(ilya)」から出現する「私」は、「絶対的に孤独」です。

そんな孤独な「私」が「他者」と出会います。「他者」は「私」とは絶対的に交わることのない存在ですので「他者」の意識に入り込むことはできません。

たとえば友人が「このラーメンは美味しい」とか「腹が痛い」とか言っても、その友人の内面的な経験を直接的に理解できるわけではなく、「私」の内部にその現象(自分だけのシアターのようなもの)が生じているだけです。

つまり、「他者」はまったく理解不能(超越的)な存在なのです。

そこで、登場するレヴィナスの用語が「顔」です。レヴィナスによると、他者と直面するということは、「顔」と直面するということです。

このあたりは、大変に難解ですが、やっぱり他者と直面するとき、いきなり「手」「足」「腹」とかではないでしょう。人はまず「顔」と直面して、その背後に超越的な他者の存在を感じます。

「他者」は世界の中にいないのですが(世界を超えているところにいるから=超越的だから)、「顔」を通じて「他者」を知ることになります。

「顔」は「他者」の現れなので、何かを訴えかけてきており、「他者」が「私」をつくっているとされます。

「顔」に対面すると、「他者」がわかるのです。レヴィナスによると「『顔』とは、私に『無限』の責任を課す他者」です。

さらに、「他者の存在そのものが倫理」です。「他者」は自分の思うようにならない存在ですが、これが勢い余って殺人へと発展します。殺すと「他者」は「他」ではなくなります。これが殺人です。

「顔」は「汝殺すことなかれ」というメッセージを持っています。

よって、他者の無限の応答への責任を果たすことが倫理なのです。

他者がいるから私がいる以上、「顔」に対面したらひたすら相手に何かを与え続けるしかありません。

富増章成(とます・あきなり)

河合塾やその他大手予備校で「日本史」「倫理」「現代社会」などを担当。

中央大学文学部哲学科卒業後、上智大学神学部に学ぶ。

歴史をはじめ、哲学や宗教などのわかりにくい部分を読者の実感に寄り添った、身近な視点で解きほぐすことで定評がある。

フジテレビ系列にて深夜放送された伝説的知的エンターテイメント番組『お厚いのが、お好き?』監修。

著書『21世紀を生きる現代人のための哲学入門2.0 現代人の抱えるモヤモヤ、もしも哲学者にディベートでぶつけたらどうなる?』(Gakken)、『日本史《伝説》になった100人』(王様文庫(三笠書房))、『図解でわかる! ニーチェの考え方』、『図解 世界一わかりやすい キリスト教』『誰でも簡単に幸せを感じる方法は アランの『幸福論』に書いてあった』(以上、KADOKAWA)、『超訳 哲学者図鑑』(かんき出版)、『オッサンになる人ならない人』(PHP研究所)、『哲学の小径―世界は謎に満ちている!』(講談社)、『空想哲学読本』(宝島社文庫)など多数。

【著者からのメッセージ】

私たちはなぜ本を読むのでしょうか。それは「本は人類が積み上げてきた叡智のアーカイヴだから」です。本は、人に知識や喜怒哀楽すべての豊かな経験を与えてくれる存在です。ときに読んだ人の人生を変えてしまう本だってあるでしょう。

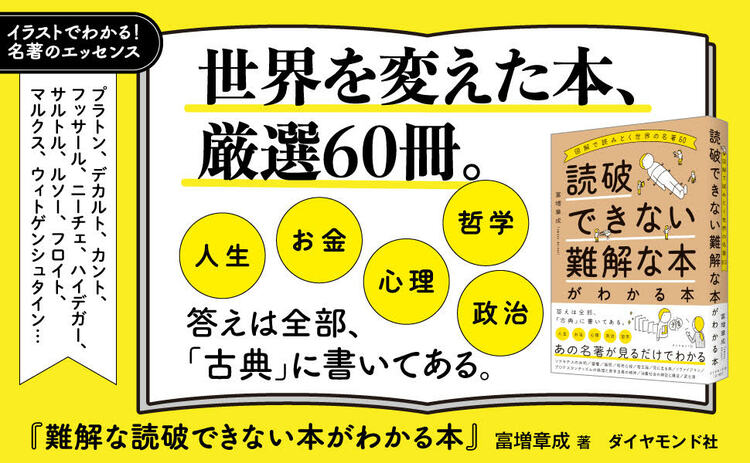

この本で紹介しているのは、本のなかでも特に多くの人に読み継がれていたり、あるいは数千年という時を経ても今なお読まれている本、つまり「名著」です。

「名著」にはそう呼ばれるだけの理由があります。たとえば多くの人が今悩んでいることのほとんどは、この長い歴史上で誰かがすでに徹底的に考えていることです。紀元前という昔に遡っても、人間はやはり人間なのです。だから、もしあなたに悩みや、疑問に感じていることがあるなら、それらの答えのヒントはほぼ「名著」のなかにあるのです。

「目標がないし、やる気も出ない」「思考が乱れて集中できない」「健康なのに、なぜか疲れを感じる」「勉強したいが、どこから何をしたらいいのかわからない」「働いても働いても、楽にならないのはなんでだろう」「歳をとってきて、だんだん楽しみが減ってきた」

そんな悩みは、この本で紹介する「名著」のエッセンスを手に入れればたちまち解決するはずです。自分で思い悩むよりずっと気分が晴れること、請け合いです。

ところで、「名著」の多くは、とても難解で、それでいて分厚いものが多いです。しかし、名著が難解なのには、実は理由があります。分厚い古典的「名著」は、その時代背景と常識を前提として書かれているので、多くの場合、現代の私たちにとっては説明不足なのです。また、その学問世界の専門用語を「知ってるんでしょ?」という前提のもとに書かれていますから、こっちはわかるわけがない。

「名著」は、下手をすると一冊をしっかりと理解するのに20年以上かかります(それでも、さらに疑問は増えていきます)。普通に生きて普通に暮らしている私たちには、そんな時間はありません。つまり、「名著」とは基本的に「読破することができない本」なのです。

人生は短い。だからこそ「名著」をまず、おおざっぱに理解して、興味が出たら原典にあたればよいのです。この本では、古今東西の「名著」のうち哲学から心理学、経済学まで選りすぐった60冊のエッセンスをイラストとともにわかりやすく解説していきます。

※収録した60冊は、『ソクラテスの弁明』(プラトン)、『方法序説』(デカルト)、『実践理性批判』(カント)、『現象学の理念』(フッサール)、『歴史哲学講義』(フッサール)、『ツァラトゥストラはこう言った』(ニーチェ)、『存在と時間』(ハイデガー)、『存在と無』(サルトル)、『自由からの逃走』(フロム)、『社会契約論』(ルソー)、『資本論』(マルクス)、『論理哲学論考』(ウィトゲンシュタイン)、『グーテンベルクの銀河系』(マクルーハン)、『ポストモダンの条件』(リオタール)、『複製技術時代の芸術』(ベンヤミン)、『アンチ・オイディプス』(ドゥルーズ&ガタリ)、『21世紀の資本』(ピケティ)など。

もちろん原典と比べてその情報量は雲泥の差です(本書の場合、500ページ以上ある本も見開き4ページにまとめているのだから)。でも、なんにも読まないよりずっといいでしょう? そう思いませんか。分厚い本を一冊買って、読まないで部屋に飾っておくより、本書を電車の中で読んだほうがよいのではないでしょうか。

必ずしも時代順になっていないので、どこから読んでもOKです。パラッとめくって、全体を眺め、どんなふうに自分の役に立ちそうかを考えます。それぞれの本は、関連を他のページとリンクしてあります。つながりの意味については、本書の冒頭に収録した「ひと目でわかる名著の関連図」を参照してください。

ぜひ本書を活用して、自由な思考法を手に入れて、人生の難問解決をはかり、明日に向かって進んでください。きっと、すばらしい未来が広がっていくことでしょう。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock