いまシリコンバレーをはじめ、世界で「ストイシズム」の教えが爆発的に広がっている。日本でも、ストイックな生き方が身につく『STOIC 人生の教科書ストイシズム』(ブリタニー・ポラット著、花塚恵訳)がついに刊行。佐藤優氏が「大きな理想を獲得するには禁欲が必要だ。この逆説の神髄をつかんだ者が勝利する」と評する一冊だ。同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。(ダイヤモンド社書籍編集局)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

困りごとの傾向と対策

感情のコントロールが難しい息子に対し、こちらも感情的にならずに対処する方法を「ペアレントトレーニング」で習って非常に役に立った。

ペアレントトレーニングとは、子どもとの関わり方を学びながら、日常の子育てでの困りごとを解決するための保護者向けプログラムで、その効果は科学的に示されている(小児精神科医の友田明美先生による『子どもの脳を傷つける親がやっていること』に詳しい)。

言ってみれば子育てにおける困りごとの「傾向と対策」だ。どういうときに問題行動が起こる傾向があるのかを認識して、その対策をあらかじめ考えておく。

たとえば、お土産屋さんで自分の欲しいものを買ってもらえないときに怒って泣きわめくとする。実際、うちの息子にはこの傾向があった。突然それが起こり、床に寝そべってジタバタしたり大泣きしたりするとこちらもパニックになって「いいかげんにしてよ!」と怒ってしまい、火に油を注いでしまう。

しかし対策をしておけば、冷静に対処できる。「はいはい、例のやつ来ましたね」という感じで、取り乱すことがない。

備えておけば困らない

さらに大事なのは、あらかじめ本人に「こういうときどうするか」を伝えて練習しておくことだ。

「お土産屋さんに欲しいものがあったらどうする?」

「お母さんに言う」

「そうだね。それは買えないよって言われたら、わかったと言って、元の棚に戻すんだよ」

「じゃあ、別のやつにする」

「そのときは、本当に欲しいものかどうか一緒に考えてみようか。もし怒ったり泣きたくなったりしたら、深呼吸をして、いったんお店を出るよ」

ごっこ遊びのようにシミュレーションをしておくと、現実に同じことが起きたときに思い出すことができる。「落ち着いて。あのとき練習したよね?」

するとかなり改善するのだ。

こんなことが起こったらどうする?

考えてみれば、経験の少ない子どもにとっては世の中「不測の事態」だらけ。その場で適切に判断するのが難しいのは当たり前だ。あらかじめ想定して対処法を教えておくのは理にかなっている。

友だちにひどいことを言われたときはどうするか、仲間外れにされたときはどうするかなども、いくつかの具体的な対処法を持っておけば子ども自身が冷静に乗り越えられるようになっていく。対処法を持っていることは自信にもなり、余計な恐怖心を持たなくて済む。

こういったトレーニングは、子育てのみでなくあらゆることに応用できる。

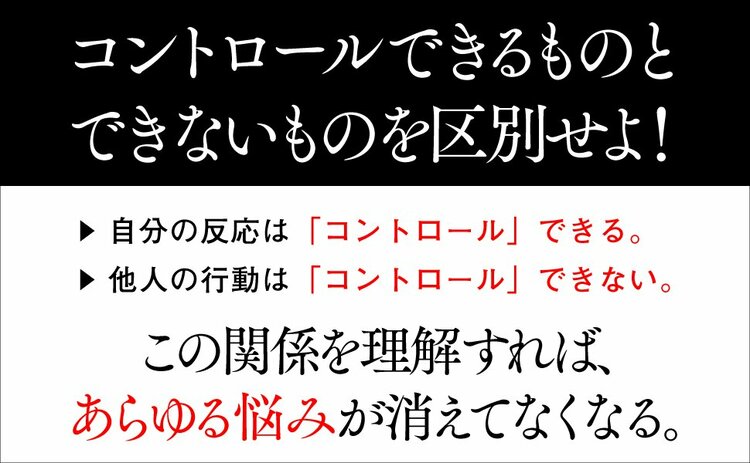

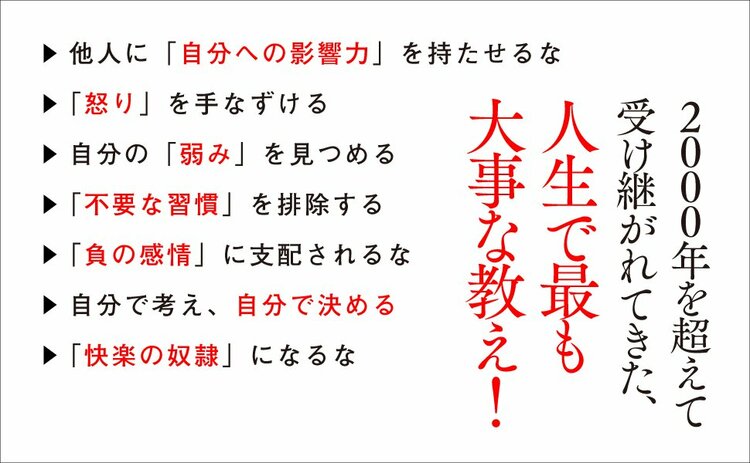

ストア哲学者のセネカは、人生の苦難に対してもっとも重要なことの一つは「備えること」だと言っている。

できる人、できない人の違い

だが反対に、備えを怠っている者は、取るに足りない些細なことが起こるだけでうろたえる。

わたしたちは、予期せぬ事態などがないように気をつけていなければならない。(セネカ『ルキリウスに宛てた道徳書簡集』)

――『STOIC 人生の教科書ストイシズム』より

備えて練習しておくことが困難を乗り越える力になるというのは、2000年も前から言われている知恵だったのだ。

職場でも同じだ。いつも些細なことに慌てたり騒いだりしている人がいるいっぽうで、どんなことにも落ち着いて対応できる人がいる。その違いは、ふだんから不測の事態について考えているかどうかだ。

将来、「どんなことが起こりうるのか」を考える習慣をつけよう。そして、「こんなことが起きたらどうしよう」という不安があれば、対処法を考え、備えておけば良い。こうすることで、モヤモヤとした不安の多くは消えてなくなるはずだ。

(本原稿は、ブリタニー・ポラット著『STOIC 人生の教科書ストイシズム』〈花塚恵訳〉に関連した書き下ろし記事です)