まったく同じ商品でも、届ける場所と届ける相手によって、付加価値は変わります。

付加価値をつくるには、付加価値が生まれる構造を知り、付加価値を生み出す技術を知ることが早道です。

「付加されたもの=付加価値」

とは限らない

付加価値というと、何か特別なものという先入観があったかもしれません。しかし、ごくフツーのものでも「視点」を変えることで付加価値が生まれます。

また、「相手」によって、あるいは「場所」を変えることによって、付加価値が生まれるケースもあります。

実際に、人によって「付加価値」という言葉のとらえ方はまちまちのようです。

以前、知人に「付加価値ってどんなイメージ?」と聞いたところ、こんな回答が返ってきました。

「カレーとかラーメンとかのトッピング部分のことでしょ。カレーにコロッケをのっけたり、野菜を足したり。そういう部分が付加価値だと思う」

たしかにトッピングは付加されたものです。だから付加価値。

でも、「付加されたもの=付加価値」とは限りません。

たとえば、車にはさまざまな機能が装備されています。

僕の車にもいろいろな機能が備わっているのですが、一度も使ったことがない機能がたくさんあります。

スマホやテレビについている機能も、使ったことがない機能だらけです。

これらは「付加されたもの」ではありますが、僕にとっては「付加価値」になっていません。

付加された価値には「付加価値」になっているものもあれば、「いらない価値」になっているものもあるのです。

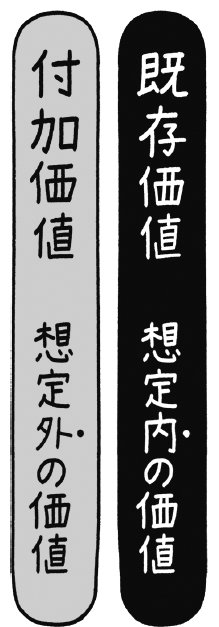

既存価値は“当たり前”のサービス

付加価値は想定「外」の魅力

ここで、付加価値とは何かをあらためて考えたいと思います。

付加価値は一般的に、企業が新たに生み出した価値のことを指します。

付加価値には2つの計算方法があり、

●加算法:付加価値=人件費+金融費用+減価償却費+賃借料+租税公課+経常利益

この2つで付加価値を計算することができます。

と言われても、何だかよくわかりませんよね。

でも、ご安心ください!この記事では、こう定義したいと思っています。

既存の価値と対比させて、付加価値とは何かを定義します。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示