表1と2を見比べてみると「へぇ、昨年のほうが減税額は大きかったんだ。意外!」と思うかもしれない。実際、岸田減税のほうがメリットが大きかったのだが、それほどありがたみを感じなかったのも事実。

岸田減税は、毎月の給与やボーナスから天引き(源泉徴収)される所得税や住民税から減税分を差し引くというやり方をとった。これにより、「ありがたみゼロ」の減税になってしまったのである。

年末調整でまとめて還付するほうが、まとまった還付金を手にできるから、減税効果を実感できただろうに。岸田さんは、年末調整が行われる12月まで待てなかったのかもしれない。

「年収の壁引き上げ」が実現すると

実際の減税額はどうなる?

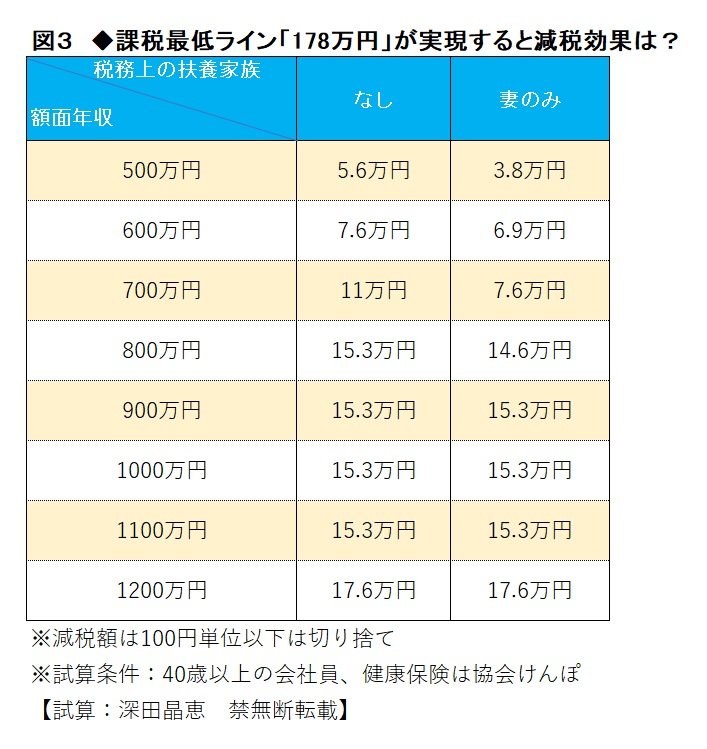

仮に、夏の参院選以降、国民民主党が掲げる「課税最低ライン178万円への引き上げ」が実現すると、減税効果はどのくらいあるのだろうか。所得税のみの減税で試算してみた。

今年の参院選の争点になるなら、「減税の目的」を考えてみるのがいいと思う。与党は、物価上昇による低所得者の生活環境悪化を緩和する減税策なので所得制限があり、2年間限定の措置である。

一方の国民民主党は、全ての所得層に対する減税で、国民の手取りを増やすのが目的。所得制限は設けないし、期限を設けずに恒久的減税を訴えるのではないかと予想する。

誰だって恒久的減税はうれしい。しかし、国民民主党の案が実現すると、減税効果は高所得者ほど大きくなるし、多額の財源が必要になることも念頭に置いておきたい。

今年の参院選挙はどのような展開になるのだろうか。公約チェックが楽しみになってきた。