相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。

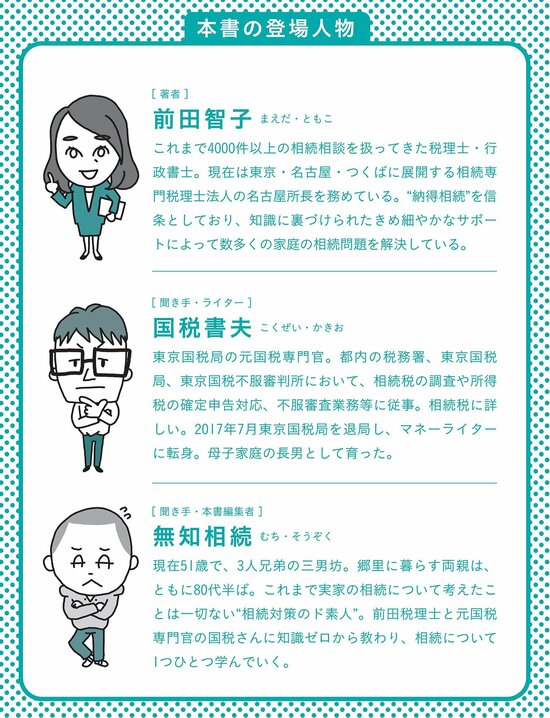

本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる! 【親は】子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

生前の相続税対策は何ができる?

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

2024年から注目!

「相続時精算課税制度」を検討すべき理由

前田智子(以下、前田) 相続税対策として生前贈与をするのであれば、2024年1月以降は「相続時精算課税制度」を前向きに検討したほうがいいです。

無知相続(以下、無知) なんだか難しそうですが、どういう仕組みか、わかりやすく教えてもらえますか?

制度の基本:60歳以上→18歳以上の子・孫へ

2500万円まで非課税

前田 まず、原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与が合計2500万円以内なら、何回贈与しても贈与税がかかりません。2500万円を超える部分の税率は一律20%となります。

暦年課税より有利?

一見すると魅力的な非課税枠

無知 2500万円以内の贈与が非課税になるんですか? さっき説明してもらった暦年課税制度だと110万円でしたよね。だったら、相続時精算課税制度のほうがいいのでは?

要注意! 非課税枠を使い切ると

翌年から贈与税がかかる

国税書夫(以下、国税) 現在の相続時精算課税制度は、暦年課税制度のように“毎年”非課税枠がつくわけではないんです。たとえば、父親から息子に対して1年目は2000万円、2年目は1000万円を贈与したとすると、1年目は贈与税がかかりませんが、2年目の時点では非課税枠は500万円(全非課税枠2500万円-1年目の2000万円)しかないので、500万円の部分については贈与税が発生してしまいます。

手続きの煩雑さと

意外な落とし穴も…

前田 そのとおりです。いったん2500万円の非課税枠を使い切ると、それ以後の非課税枠はゼロなので、極端な話、父親から息子に1万円を贈与しても贈与税が発生します。暦年課税制度の場合、年間110万円以内の贈与であれば贈与税の申告は不要ですが、相続時精算課税制度を使うと、たとえ贈与税がゼロでも必ず申告がいることもめんどうな点です。

非課税でも安心できない!

“あとから”相続税の対象になる

国税 相続時精算課税制度の場合、贈与税が非課税になった分も含めて、相続税の計算に加味される点もネックですよね。2500万円までの贈与はいったん非課税になりますが、結局後から相続税がかか

ってしまうという。

無知 ええ? 結局、相続税がかかるなら、意味なくないですか?

何年前でも相続税対象!

暦年課税との違いに注意

前田 暦年課税制度であれば、今のルールだと相続開始前3年より前に生前贈与をしていれば、相続税に影響しませんよね。でも、相続時精算課税制度だと何年前の贈与であっても相続税に影響してしまう。そのデメリットは大きいです。

制度が導入された当初も…

「期待外れ」に終わるケースも多かった

国税 私が国税職員になった2004年は、相続時精算課税制度が導入された翌年だったので、よく税務署で相談を受けていました。みなさん、2500万円の非課税枠が魅力的に思われていたようで。でも、非課税枠を使い切ると贈与税が発生することや、いずれ相続税の計算にも影響することを説明すると、ガッカリされていました。

すすめづらかった制度が…

ついに使いやすく!

前田 私のような税理士としても、これまでは相続時精算課税制度を手放しにおすすめすることはできませんでした。相続時精算課税制度を使うメリットがまったくないわけではないのですが、やはり暦年課税制度の年間110万円の非課税枠のほうがシンプルに活用できますからね。

国税 ただ、2024年1月以降は相続時精算課税制度の仕組みが変わるんですよね?

![【節税したい人必見】「生前贈与」で損する人・得する人の決定的な違い[贈与税の特例一覧付き]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/b/c/360wm/img_bca638124ebde6f896528f5460cb645c98692.jpg)