【教養としての世界史】「海賊の生業とは?」→略奪ではありません。では何?

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

海賊とヨーロッパ、その意外なつながり

ゲルマン人の大移動(第1次民族大移動)により「キリスト教の時代」、すなわち教会が国家運営に不可欠な存在となり、また「ヨーロッパ」という新しい文化圏も誕生することになりました。続いては、「地方分権の時代」です。

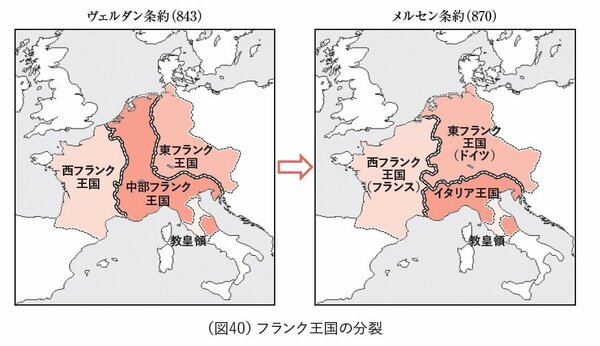

「カールの戴冠」によって誕生したヨーロッパは、間もなく分断に直面します。カールの3人の孫により、ヴェルダン条約(843)とメルセン条約(870)を経て、フランク王国は3分割されてしまったのです。下図(図40)を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

とりわけメルセン条約により、今日のドイツ、フランス、イタリアの原形が作られたと言えます(3国の領域は3つの言語圏とほぼ一致)。このフランク王国の分裂と前後して、ヨーロッパに様々な「外敵」が来襲します。

「外敵」とは、ここでは非ヨーロッパ勢力の総称であり、当時のヨーロッパ人から見れば、ローマ・カ

トリックでない「異教徒」と総称できるでしょう。この「外敵」がヨーロッパに進出した事態を、「第2次民族大移動」と言います。9~11世紀にかけて、ヨーロッパに襲い掛かった「外敵」は以下の3者です。

(1)マジャール人…… ウラル系の騎馬遊牧民で、東方から進出しパンノニア平原にハンガリー王国を建国

(2)イスラーム教徒…… アッバース朝の衰退に乗じ、地方勢力が南方・西方より進出

(3)ヴァイキング…… 北方ゲルマン人の一派で、航海術に優れヨーロッパ各地に進出

このうち活動範囲が最も広大だったのが、最後のヴァイキングです。「ヴァイキング」と言えば「海賊」というイメージを抱くかもしれませんが、ここで問題です。

“「海賊」の生業とは何か?”

正解は、「商業」です。海賊の生業は略奪と思われがちですが、これにはちゃんとした理由があります。そもそも海賊をはじめとする商業民族は、故地(縁故のある土地)が農業などに適していないことから商業活動が社会の維持に不可欠です(とりわけ穀物の取引など)。商業が順調なうちはいいものの、停滞すると生活必需品が手に入らなくなるため、彼らにとって死活問題となります。

このため、商業活動が停滞すると、非常手段として略奪に走るのです。したがって、世界史に登場する海賊は、いずれも商業民族に相当するのです。これは、ミケーネ文明をはじめとする古代ギリシア、中世のヴァイキング、中国の倭寇など枚挙にいとまがありません。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の一部抜粋・編集を行ったものです)