いまシリコンバレーをはじめ、世界で「ストイシズム」の教えが爆発的に広がっている。日本でも、ストイックな生き方が身につく『STOIC 人生の教科書ストイシズム』(ブリタニー・ポラット著、花塚恵訳)がついに刊行。佐藤優氏が「大きな理想を獲得するには禁欲が必要だ。この逆説の神髄をつかんだ者が勝利する」と評する一冊だ。同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。(ダイヤモンド社書籍編集局)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

面と向かって指摘するとどうなる?

「あの子の顔見た?」

同級生の2人がクスクス笑っている。

小学校高学年の頃だ。同級生の女の子同士で、目くばせしながら笑う様子を見て、いつも居心地の悪さを感じていた。

だが一人、正義感の強いサバサバした女の子がいて、「間違っている」と思ったことは面と向かって言っていた。たとえば、あえてイヤミなことを言う人に対して「あなた、どうしてそんなことを言うの? ○○ちゃんは傷ついていると思うよ」とストレートに言うのである。

その場はシーンとして、「確かにそうですね」という雰囲気になる。だが、裏では「出たよ、あいつの正義感」みたいな感じで笑っている。

同級生たちが特別に陰険なわけではなかったし、正義感を笑う子たちも普通の子だった。正義感を振りかざす強い子に、傷つけられたと感じていたのかもしれない。正義とは難しいものだと感じた。

友だちを守りたくてついた嘘

そんなことがあったからかどうかは忘れたが、あるとき私は嘘をついた。

友だちが「トイレのタンクの水を飲んだことがある」と言って、周りの子たちに「えー! ありえない」「やばい」と騒がれたときだ。友だちは「どうしよう、変なことを言ってしまった」という顔をしていた。それでとっさに、「私もあるよ!」と嘘をついた。トイレのタンクの水を飲むというのがどういう状況なのか、よくわからないままに。

へぇー。変なの。普通飲まないよ。

みんな微妙な顔をしていたが、とくにつっこまれずにこの話題は終わった。

私は友だちを守りたいと思ったのだったが、嘘をついたことがトゲのように心に刺さってしばらく抜けなかった。

嘘をつくのは悪いことだと教わってきたからだ。

まだ子どもだった私たちは、何がいいのか悪いのか、決めきれずに迷っていた。でも、いまよりピュアな感性で判断していたような気もする。大人になって、もっと簡単に嘘をつくようになったし、「正義なんて人によるよね」と言って都合のいい正義をかかげたりしている。

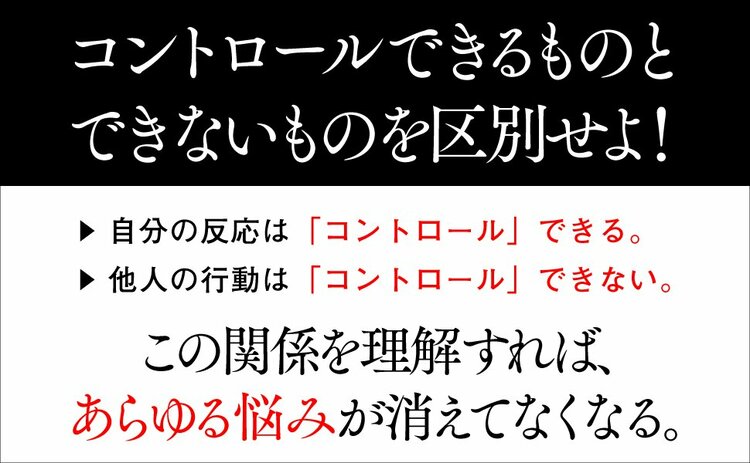

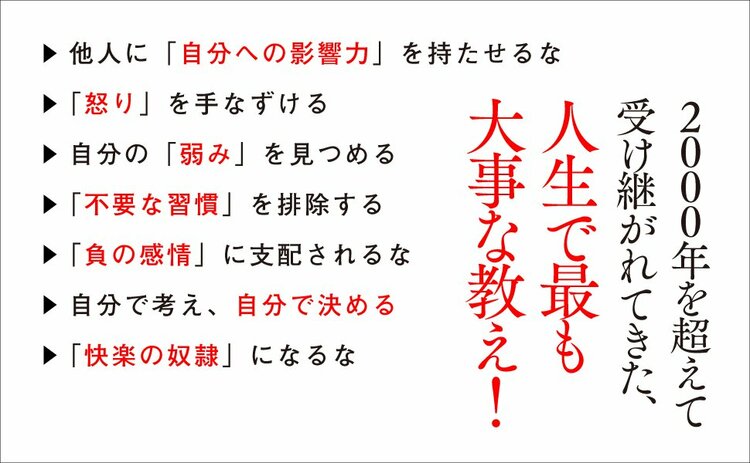

ストア哲学者のエピクテトスは、「善悪は自分の内に求めよ」と言っている。

これが人生において何よりも重要だという。

そのまま指摘するだけが正義ではない

「自分の外のことに自分の力は及ばないが、道徳的判断は自分の力で行える。

善悪はどこに求めればよいのか?

自分の内だ。自分のなかに求めるのだ」(エピクテトス『語録』)

――『STOIC 人生の教科書ストイシズム』より

理性がまだじゅうぶんに育っていない子どもの頃は、善悪を自分の内に求めるのは難しいことが多いだろう。だが、大人は道徳的判断を自分の力で行える。そのうえで「これが最善だ」と思う行動をとればいい。

誰かの間違いに気づいたとき、ストレートに「それは間違っている」と指摘するだけが正義ではない。感じのいい人は、「自分ならこうする」とか「私はこうだと思っていたかな」といった形で、「自分なら」という視点を強調して相手に伝える。

もしかしたら小さな嘘をつくとか、ルールを破るとかいうこともあるかもしれない。だが、その目的や効果などを比較考察し、「これこそが善だ」と判断できるのであればそれもアリだろう。

大切なのは、自分で「善悪の判断」ができることだ。そのために、人としての理性を高めていきたいものだと思う。

(本原稿は、ブリタニー・ポラット著『STOIC 人生の教科書ストイシズム』〈花塚恵訳〉に関連した書き下ろし記事です)