日本を代表するマーケターで、大ヒット中の新刊『確率思考の戦略論 どうすれば売上は増えるのか』を上梓した森岡毅さん(株式会社刀 代表取締役CEO)と、『世界標準の経営理論』などの著者で経営学者の入山章栄さん(早稲田大学ビジネススクール 教授)が、消費者理解の本質について語り合う対談シリーズ。この第1回では、森岡さんがマーケターとして大成功を収めたUSJ再建のときに「人はなぜテーマパークに行くのか」をどのように分析したのか伺いながら、「消費者理解の本質」を深堀りしていきます。(構成:書籍オンライン編集部)

森岡毅氏(左)、入山章栄氏(右)

森岡毅氏(左)、入山章栄氏(右)

『確率思考の戦略論』続編を書いた理由

入山章栄さん(以下、入山) 今日は、日本を代表するマーケターである森岡毅さんをお迎えした対談ということで、楽しみに参りました。よろしくお願いします。

実は初対面なんですよね。先ほどトイレでいきなりお会いして、並びあって「はじめまして」のご挨拶をさせていただいたという(笑)。

森岡毅さん(以下、森岡) 一気に距離が縮まりましたね(笑)。入山先生の本や動画をいつも拝見してますので、こちらこそ楽しみに参りました。よろしくお願いします。

われわれ、同じ1972年生まれなんですよね。同い年には、ホリエモン(堀江貴文)さん、貴乃花さん、キムタク(木村拓哉)さんなど、個性的な方が多いので、翻って自分が平凡な気がしますけど……。

入山 そんな! たしかにわれわれ世代はキラキラした人が多くてプレッシャーがありますけど、森岡さんも彼らと居並ぶ異才だと思います。

森岡さんは最近、2016年に出された青いカバーのご著書『確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力』の続編にあたる、赤いカバーの『確率思考の戦略論 どうすれば売上は増えるのか』を出されました。なんと発売10日間で10万部超と大ヒット中だそうです。今なぜこの続編を書こうと思われたのか、その背景から伺えますか。

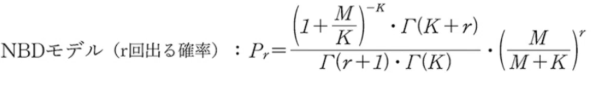

森岡 青いほうの前著では、市場構造の本質を数学的なツールも使って解き明かす方法を紹介しました。より具体的に言うと、ビジネスの成功確率を決める核として、「プレファレンス(相対的好意度)」の算出式(負の二項分布の式)における「M」が一番のポイントだ(※)、というところまでは書いているんです。

入山 この特定の商品・ブランドが一定期間に購入されることを表す式ですよね。

※「M」は「すべての消費者が自社ブランドを選択した延べ回数」を「消費者の頭数」で割った「1人当たりの選択回数」。上記の式で自社ブランドが選択される確率「P」は変数である「M」と「K(消費者の購入確率の分布形状)」によって決まるが、コントロールできるのは「M」のみ。詳しくは書籍を参照のこと。

※「M」は「すべての消費者が自社ブランドを選択した延べ回数」を「消費者の頭数」で割った「1人当たりの選択回数」。上記の式で自社ブランドが選択される確率「P」は変数である「M」と「K(消費者の購入確率の分布形状)」によって決まるが、コントロールできるのは「M」のみ。詳しくは書籍を参照のこと。

森岡 そうです。ただし、このMをどうやって大きくするかという点までは、踏み込んでいませんでした。そこで、今回出した赤いほうの著書では、商品・サービスがお客様に選ばれる一番のポイントとなる「コンセプト」をどうやってつくって、それによってどう売上を増やすのか、という点に焦点を当てました。前著の青い本が市場構造を知る「基礎編」とすると、今回の赤い本はその「応用編」で、前著と内容のオーバーラップがほとんどない完全な新作です。4年かかりました。

入山 4年! ……すごいですね。強いコンセプトの作り方というのは、ビジネスパーソンならまさに一番知りたい部分です。そこは、ぜひ本書を手に取ってお読みいただきたいです。

人はなぜテーマパークに行くのか?

森岡 毅(もりおか・つよし)

森岡 毅(もりおか・つよし)株式会社刀 代表取締役CEO

神戸大学経営学部卒業。96年、P&G入社。日本ヴィダルサスーンのブランドマネージャー、P&G世界本社で北米パンテーンのブランドマネージャー、ウエラジャパン副代表などの要職を歴任。2010年にユー・エス・ジェイ入社。高等数学を用いた独自の戦略理論を構築した「森岡メソッド」を開発。窮地にあったUSJに導入しわずか数年で再建。その使命完了後の17年、株式会社 刀を設立。「マーケティングとエンターテイメントで日本を元気に!」という大義を掲げ、成熟市場である外食産業や製麺パスタ関連業界、金融業界、観光業界など多岐にわたる業界・業種において抜群の実績を上げる。24年、イマーシブ・フォート東京をオープン。新テーマパーク「ジャングリア沖縄」の25年7月のオープンにも取り組む。

入山 森岡さんといえば、先ほど紹介したご著書からもわかるように、データサイエンスを重視してものすごく分析される印象を、皆さんお持ちだと思います。同時に、クレイジーとも思える行動力で商品・サービスをみずからどっぷり体験して--まさに“憑依(ひょうい)”して消費者理解に迫っていかれるということで、今日の対談では、その徹底した消費者理解の手法やそこからコンセプトにつながる本質をどう導き出されるのか、また、その手法にたどりつかれた原点について伺っていきます。

これまでのキャリアで、消費者理解のために憑依して、一番とりつかれたテーマは何ですか?

森岡 いっぱいありますけど、やっぱりUSJ再建にあたって「人はなぜテーマパークに行くのか」というお題は結構とりつかれたように考えましたね。

私自身はテーマパークが好きだったんですけど、10人中1~2人は嫌いな方もいらっしゃいます。特に男性ですね。そういう方に「なぜ嫌いなんですか」と聞くと、「お金を払って、殴られに行くようなものだ」とおっしゃる。「(料金が)高いし、混むし、歩き回って疲れるし、被り物とかつけて良い人のフリをしないといけない。家族が喜ぶから仕方ないけど……」といった話が出てきます。

入山 テーマパークに行くと、お父さんたちがよくベンチに座ってスマホをいじってますよね(笑)。

森岡 ですよね。彼らの話も総合して、パークが好きな人と嫌いな人の分かれ目を考え続けていると、ある仮説が生まれました。人がテーマパークに行く理由は、人間の生理現象と近いところにあるんじゃないかと。実は、男性ホルモンのテストステロンの分泌量の年齢別の分布と、テーマパークの年齢別の入場者数の分布がほとんど一致する、とわかったんです。

入山 マジですか!? 面白い! たしかに実感としても、私の世代になるとテストステロンは減ってきてるから、テーマパークには行く気がなくなってきてます。

森岡 男性も女性もテストステロンを分泌していて、年齢別の分泌量のグラフも同じ形をしていますが、女性より男性のほうが分泌量は多い。これは生殖を促す遺伝子なんですね。このホルモンは、異性と遭遇して子孫を残す確率を高めるために出てるわけです。誰も意識はしていませんが、テーマパークには異性との遭遇確率を高めるためにやってくる、という生理的な構造があるんです。

そういう人間の意識の底辺から湧く大きな構造によって、実は(テーマパークに行く消費者の)大きな確率はあらかじめ決まっている。その中の勝負となったら、この構造を逆手にとってビジネスをしたほうがいいじゃないかと思うわけです。

入山 たしかにそうです。

ブッ飛んだ学者の感覚に近い!

入山章栄(いりやま・あきえ)

入山章栄(いりやま・あきえ)早稲田大学大学院経営管理研究科、早稲田大学ビジネススクール教授

慶應義塾大学卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所でコンサルティング業務に従事後、2008年米ピッツバーグ大学経営大学院よりPh.D.(博士号)取得。同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。2013年より早稲田大学大学院 早稲田大学ビジネススクール准教授。2019年より教授。専門は経営学。国際的な主要経営学術誌に論文を多数発表。メディアでも活発な情報発信を行っている。

森岡 ですから、テーマパークのマーケティング施策を考えるときに、これからシニア層の人口も増えるからといって、64歳の女性をターゲットにして売上が上がる確率は、18歳女性の場合の8分の1以下しかない、ということは計算でわかります。

すると、たんなる人口比でなくて、どこのセグメントに集中するとリターンが最大化するか、さらに精緻なモデルを組み立てて、アサンプションを入れると売上の変数が変わっていく。「ここを狙ったらどうか? こっちはどうか?」と考えていると、楽しくて仕方なくて眠れなくなっちゃうんです。

入山 やばいですね(笑)!

森岡 どうにも、私のこの癖は直らないんですよね(笑)。研究者の方も、これに近いものがあるんでしょうけど。

入山 たしかに、ブッ飛んだ学者の感覚に近そうです。森岡さんはきっと私より学者向きですね。私は逆に、何か一点に集中して突き抜けるのは苦手で、浮気性で多動癖がある。経営学だとポーターやコトラーといった学者のように一点を掘り下げていく能力は私にはないんですけど、幅広く俯瞰する力はあって、ただこれ学者としては二流なんですよ。

森岡 そんなことはないです。先生のご著書を読んでいてもすごく思うのは、ある点とある点が関連しているのを見つけることにすごく長けていらっしゃる。1つのことを突き詰めるのも新しい価値を見出す確率はありますが、それを総合して社会的価値のある役に立つ領域にうまくリフトアップしてくれる人がいないと、多くのものは意味をなさないじゃないですか。どちらも社会的有用性があって、素晴らしいと思います。

入山 そう言っていただけると本当に嬉しいです。

先ほどの「テーマパークに行く理由にホルモンが関係している」というインサイトはどうやって得られたんですか?

森岡 私の19歳年上の研究開発パートナーである今西(聖貴氏/刀 CIO)という者に、いつも私の仮説を投げかけては検証する方法を相談していて、これも彼の発案でした。テーマパークに行くと若い人が圧倒的に多いけど、これ生理学的に血圧や性別など物理的な現象と関係がないか検証してくれないかと頼んだら、取っ掛かりを見つけてくれて、そこから研究が始まりました。

私の今までやってきたことの結論で、私一人の頭の中で完結したことは少なくて、多くの仲間たちや社外の人たちとの議論の中で集団知を生かして、ひらめきがさらなる別のひらめきを生んでいく感じです。