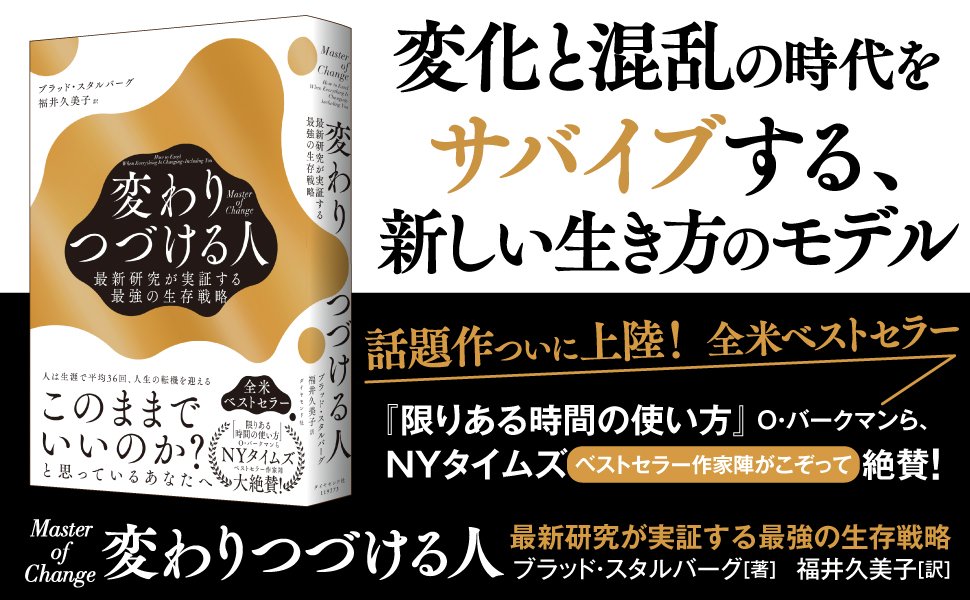

「変化の時代に、どう生きるか?」この問いに答える一冊が、アメリカでベストセラーとなった『Master of Change 変わりつづける人:最新研究が実証する最強の生存戦略』だ。著者のブラッド・スタルバーグはマッキンゼー出身で、ウェルビーイング研究の第一人者。本書が明かすのは、私たちの心を知らぬ間にすり減らし、日々の満足感を奪っている思考の落とし穴だ。

たとえば、「十分に寝たのに疲れが抜けない」「何をするにもやる気が起きない」といった慢性的な倦怠感。実は、“本当の疲れ”ではないかもしれない。本稿では本書の知見をもとに、「疲れが抜けづらい人と、すぐに回復できる人の違い」に迫る。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「疲労の正体」を見極める

「しっかり寝たはずなのに、まだだるい」「気分が乗らず、やる気が出ない」――そんな慢性的な疲れに悩まされてはいないだろうか。

疲れがすぐに取れる人と、いつまでも疲れが抜けない人。その違いは、「疲労の正体」を見極めているかどうかにある。

「2種類の疲労」とは?

ウェルビーイング研究の第一人者であるブラッド・スタルバーグは、疲労には2種類あると説く。

それは「真の疲労」と「偽の疲労」だ。

心身ともに疲労困憊している状態(真の疲労)と、マンネリに嫌気がさして、心身のシステムによってさも疲労感があるかのように騙される状態(偽の疲労)だ。

それぞれの疲労感を取り除く方法はまったく異なるため、この2つを区別することが重要だ。

――『Master of Change 変わりつづける人:最新研究が実証する最強の生存戦略』より

真の疲労とは、文字通り心身が限界に達した状態。この時は、しっかり休息を取ることが最優先となる。

無理をして突き進めば、燃え尽き症候群や深刻な不調を招くリスクが高まる。

一方、偽の疲労は「実際にはそこまで疲れていないのに、やる気が出ない」「なぜか身体が重い」と感じるようなケースだ。

スタルバーグは、こうした偽の疲労は、人生の転機や環境の変化で生じやすいと語る。

偽の疲労では、動いた方がいい

「偽の疲労」の厄介な点は、症状だけを見れば「本物の疲労」のように思える点だ。

だが、こうした状態では、むしろ行動を起こすことが回復への近道となる。

偽の疲労は、不運な出来事、転職、異動、退職など、人生に大きな変化が起きたあとに襲われることが多い。だが、行動活性化をおこなうと状況が改善する傾向がある。

脳は、あなたを騙して一日中ベッドに横たわらせようとするかもしれないが、実際には朝起きて外出し、前章で紹介した行動活性化を試すほうが気分が良くなる場合もある。

――『Master of Change 変わりつづける人:最新研究が実証する最強の生存戦略』より

つまり、「疲れているから休む」のではなく、「動いた方がリフレッシュできる」という可能性を見逃してはならない。

疲労をマネジメントする

ただし、疲労の種類を判断するのは簡単ではない。

したがって、まずは休息を取り、改善が見られなければ行動を起こすという対応が有効である。

最善策は、疲労感の管理を継続的な習慣と捉えて実践することだろう。

自分がどう感じているか、それに対して何をするか、その結果どうなったかにしっかり注意を払えば、そのうちに“本物の疲労”か“偽の疲労”か区別できるようになるだろう。

――『Master of Change 変わりつづける人:最新研究が実証する最強の生存戦略』より

疲れが早く抜ける人の多くは、自分の状態を日々観察し、休息と行動を状況に応じて切り替えることを習慣にしている。

疲れを感じた時こそ、自分の内側に意識を向け、体と心が本当に求めているものを見極めるべきである。

※本稿は『Master of Change 変わりつづける人:最新研究が実証する最強の生存戦略』の内容を一部抜粋・編集したものです。