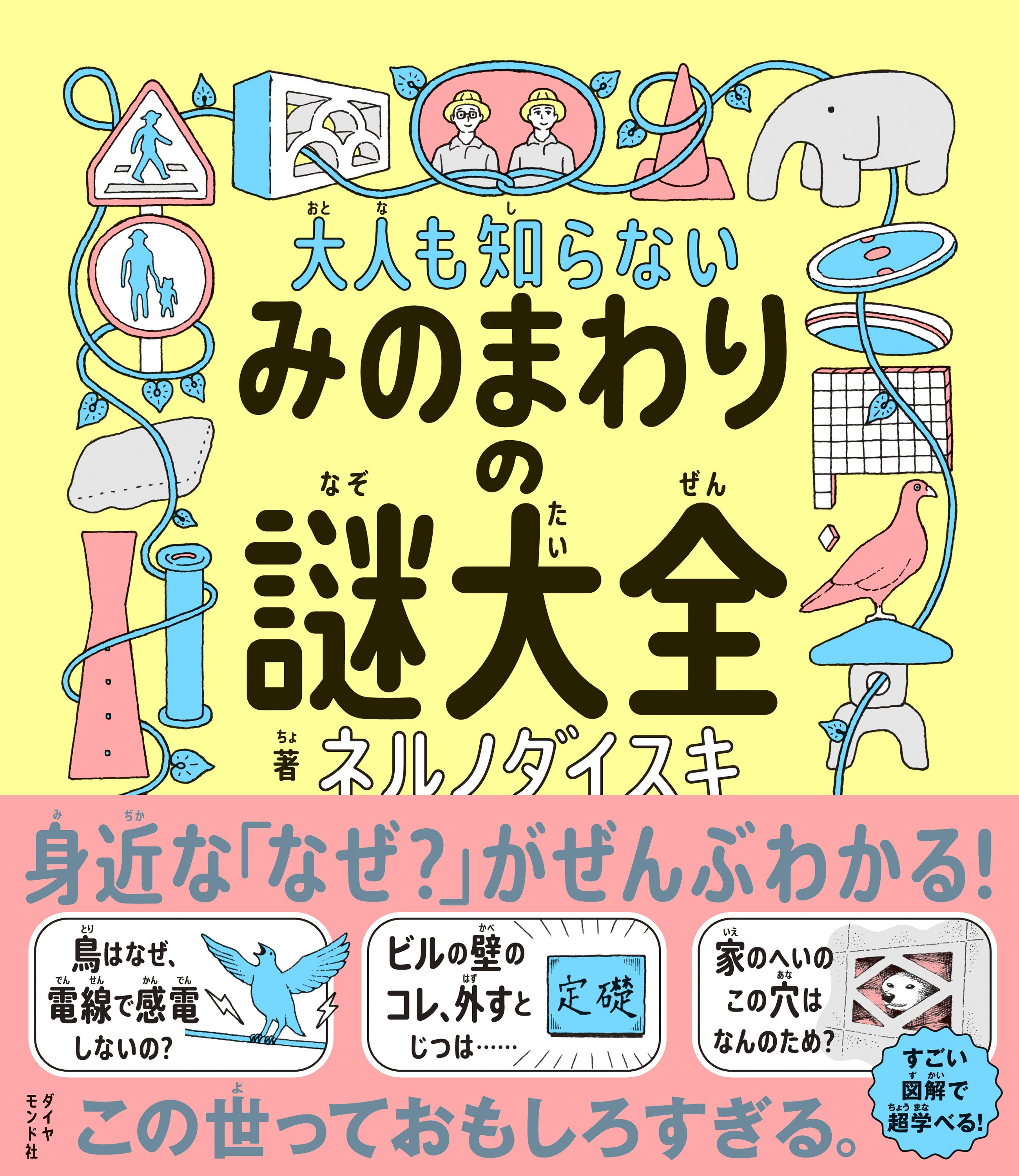

制作期間5年、300ページ超の大ボリュームで「やばい本ができてしまった……」と関係者一同がうなった書籍『大人も知らない みのまわりの謎大全』。「このボリュームで1500円は安すぎる」との口コミが広がり、SNSで話題だ。「ハトはなぜ首をふって歩くのか?」「屋上のクレーンはどうやって運んだ?」「ビルの入口の定礎ってなに?」など、身近なのに知らない51の謎を解説している。

今回、その著者であるネルノダイスキ氏が、本作りの中で大きな影響を受けたという『独学大全』の著者、読書猿氏との特別対談が実現した。この本を読んだ読書猿氏の感想と、本の背景とは。(構成:小川晶子)

発売前は不安でいっぱいだった

読書猿氏(以下、読書猿):『みのまわりの謎大全』、発売1週間で5万部を突破したそうですね。おめでとうございます。ネルノダイスキさんご自身は、この勢いを予測されていたんでしょうか?

ネルノダイスキ氏(以下、ネルノ):正直、まったく想像していませんでした。実は発売前はとても怖かったんです。著者の目から見ても、校正や印刷、製本などにお金がかかっていますし、今回の絵柄は児童書としてはちょっと特殊です。

一般的な児童書を見ると、ポップでかわいい絵や、風通しのいいデザインが多いですよね。この本は逆なんです。僕自身は逆を見たいからこうやって作ったんですが、この価値観が受け入れられなかったらどうしようという不安がありました。最初は「Amazonランキングで100位以内に入れば万々歳」と思っていたんです。

読書猿:それが、あっという間に上位に入り、Amazonランキング総合1位になっていましたね。

ネルノ:そうなんです。なぜこんなに多くの人が手に取ってくれたのか、まだよくわからないところもあります。一つには、編集担当の金井さんがX(旧Twitter)に載せた「パラパラめくり」の動画で、本の物量感や密度の濃さが伝わったのかなと思います。それに、1500円(+税)というボリュームのわりにお手頃な価格も追い風になったように思います。

担当編集金井さん(@kanaiyumiko)のX投稿

担当編集金井さん(@kanaiyumiko)のX投稿

読書猿:「やばい本ができてしまった……!」という、あのポストを見て確かにやばいと思いましたよ。ただならぬものが現れた!という感じがしました。

ネルノ:僕は制作している5年の間にこの絵を見てきて慣れてしまったので、やばいかどうかわからなくなっていたんですけど、実物の本を見たときはちょっとゾワっとしましたね。

ゲラの段階ではコピー用紙に出力しているので、周囲に余白があるのですが、本になってみると余白が断ち落とされるので密度がぐんと増して見えます。そのうえページ数も300ページ以上あるので、圧がすごい。鳥肌が立ちました。

本に込められた熱量

ネルノ:担当編集の金井さんは、ちゃんと熱量を込めて作ると、印刷したものにもその熱量が保存されて伝わるという「熱量保存の法則」のようなものがあるんじゃないかって言っていました。

読書猿:なぜそんなに熱量を込めて作ることができたと思われますか?

ネルノ:金井さんと月に1回か2回打ち合わせを続けてきたんですけど、毎回の打ち合わせが楽しかったんです。「金井さんをどう驚かせるか」というゲームのような感じで。

金井さんは小学生のように驚いたり面白がったりしてくれるので、手間暇を惜しむ気はなく、徹夜してでも良いものを作ろうと思ってやっていました。思いついたからにはやらなくちゃいけないというのがあって、大変だからパスというのは絶対にしませんでした。大変でも、面白くなるなら絶対にやったほうがみんな幸せになるでしょうと。

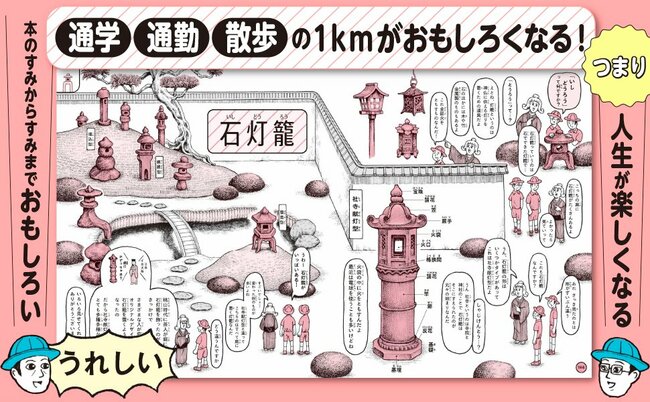

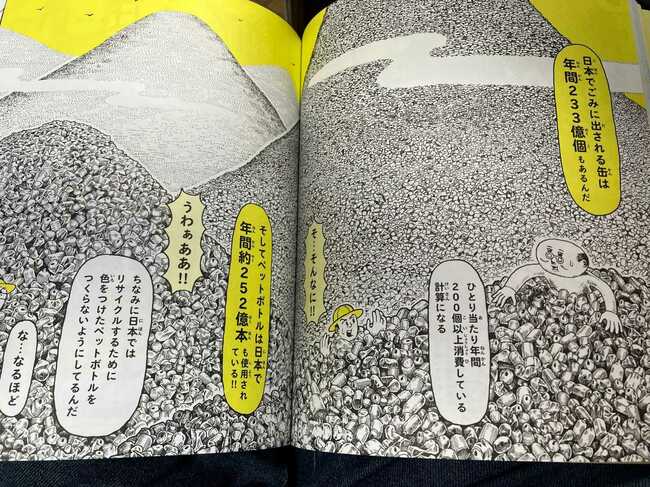

たとえば「日本でごみに出される缶は年間233億個」って、数字だけ見てもあまり現実感がなく驚きがないんですよね。でも、ビジュアルでこのくらいの量だとわかったら、驚きと怖さで忘れないと思うんです。数字は忘れても、印象に強く残りますよね。

『みのまわりの謎大全』本文より。写真は著者ネルノダイスキさん(@nerunodaisuki)のX投稿より

『みのまわりの謎大全』本文より。写真は著者ネルノダイスキさん(@nerunodaisuki)のX投稿より

読書猿:この描き込みの密度とインパクトはすごい。本気で作った本だということが読者にも伝わってしまうんでしょうね。

『独学大全』のように異彩を放つ本を作りたかった

読書猿:児童書でこれだけ分厚い本というのもなかなかありませんが、それにも理由がありますか?

ネルノ:実は読書猿さんのご著書の『独学大全』を意識しています。あるとき、打ち合わせ後に金井さんに書店に連れて行かれて、「やばい本があるんですよ」って『独学大全』を見せられました。

見た瞬間、「うわ、何だこれ」という衝撃がありました。ただ、そのときはちょっと意味がわからなくて(笑)、本の存在感だけが頭に残りました。やはり気になって、次の日に地元の本屋さんで立ち読みし、面白かったのでその場で買いました。

読書猿:そうだったんですね。

ネルノ:『みのまわりの謎大全』も、『独学大全』くらいびっくりするような本にしたいとっていうことで分厚い本に決まったんです。僕も分厚い本を作るのには憧れがあったので、金井さんから束見本を提示された時にはわくわくしました。

『みのまわりの謎大全』制作過程では、何冊もの製本見本(束見本)を作成した

『みのまわりの謎大全』制作過程では、何冊もの製本見本(束見本)を作成した

索引でもう一回読んでもらう

ネルノ:もう一つ『独学大全』にインスパイアされているものがあって、それは「味わいさくいん」です。

読書猿:「味わいさくいん」はすごくいいですよね。素晴らしいアイデアだと思って見ていました。

『みのまわりの謎大全』本文より。「味わいさくいん」

『みのまわりの謎大全』本文より。「味わいさくいん」拡大画像表示

ネルノ:索引ってあいうえお順に言葉が並んでいるものだと思っていたんですけど、『独学大全』にある「独学困りごと索引」は、困りごとからページを探せるようになっています。ホスピタリティが高いなと思って、そこからアイデアが広がりました。

「味わいさくいん」は、世の中の見方の一つの案として作っています。項目によっては重複しているものもあるんですが、それでいいんです。価値観は一つじゃないので。「味わいさくいん」があることで、もう一度本を読み直してもらえるような気がして、やって良かったと思っています。

読書猿:素晴らしいですね。こういった索引を作るのは、もう一度本を書いているような体験なんですよね。自分で書いた本なんですが、「自分ならどう読むか」という視点で再構成する作業というか。

情報密度の高いページができたきっかけ

ネルノ:あらためてお伝えしたいんですけど、『独学大全』の一番の影響は、調べものがはかどるようになったことです。実は『みのまわりの謎大全』を最初に企画したときは、単純に路上にあるもののバリエーションを見せるような感じだったんです。標識なら、標識のバリエーションを並べて見せ、案内人とのかけ合いが少しあるという程度。

ところが、『独学大全』と出合って調べものがはかどって楽しくなったことと、絵本作家のかこさとしさんや編集者の大伴昌司さんをロールモデルとして決めたことで、この本の方向性が決まりました。そこから画面の情報量がガンと上がり、さかのぼって標識や透かしブロックのページを全部描き直したんです。あれもこれも入れたくなって、逆に情報を削るのが大変というくらいで。

読書猿:いやー、そんなお話が聞けるとは。めちゃくちゃ嬉しいです。本当にこの本は内圧が高いというのか、熱量とともに情報がギッチリ入っていてあふれ出してきそうです。どうやってこんなにすごい本ができたのか知りたいと思っていましたが、一つ謎が解けた感じです。

※本稿は、『大人も知らない みのまわりの謎大全』についての対談記事です。

『みのまわりの謎大全』著者。漫画家・イラストレーター。

アーティストとして絵画や立体作品の展示を行うかたわら、2013年よりネルノダイスキ名義で漫画を描きはじめる。2015年、同人誌『エソラゴト』が第19回文化庁メディア芸術祭マンガ部門で新人賞を受賞。

2017年、同人誌『であいがしら』が第20回文化庁メディア芸術祭マンガ部門で審査委員会推薦作品に選出された。著書に『いえめぐり』(KADOKAWA)、『ひょうひょう』『ひょんなこと』(ともにアタシ社)がある。散歩をしていて「あれはなんなんだろう?」と思ったものを調べるのが好きで、みのまわりの謎に興味をもった。

『独学大全』著者。ブログ「読書猿 Classic: between/beyond readers」主宰。「読書猿」を名乗っているが、幼い頃から読書が大の苦手で、本を読んでも集中が切れるまでに20分かからず、1冊を読み終えるのに5年くらいかかっていた。

自分自身の苦手克服と学びの共有を兼ねて、1997年からインターネットでの発信(メルマガ)を開始。2008年にブログ「読書猿Classic」を開設。ギリシア時代の古典から最新の論文、個人のTwitterの投稿まで、先人たちが残してきたありとあらゆる知を「独学者の道具箱」「語学の道具箱」「探しものの道具箱」などカテゴリごとにまとめ、独自の視点で紹介し、人気を博す。現在も昼間はいち組織人として働きながら、朝夕の通勤時間と土日を利用して独学に励んでいる。