【初心者が陥りがちな投資信託のワナ(危険度★★★)】

世界の企業業績が上がればオルカンは儲かる?

今、大人気の投資信託といえば、世界中の企業に投資する“オルカン”こと「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」だ。2024年の資金流入額は2.4兆円で、前年の3倍以上。そして、年間成績は32%上昇と絶好調だった。

しかし、このままのペースで上昇が続くと思ったら大間違い。ここ3~4年の好成績は、世界企業の業績成長だけが理由ではないからだ。

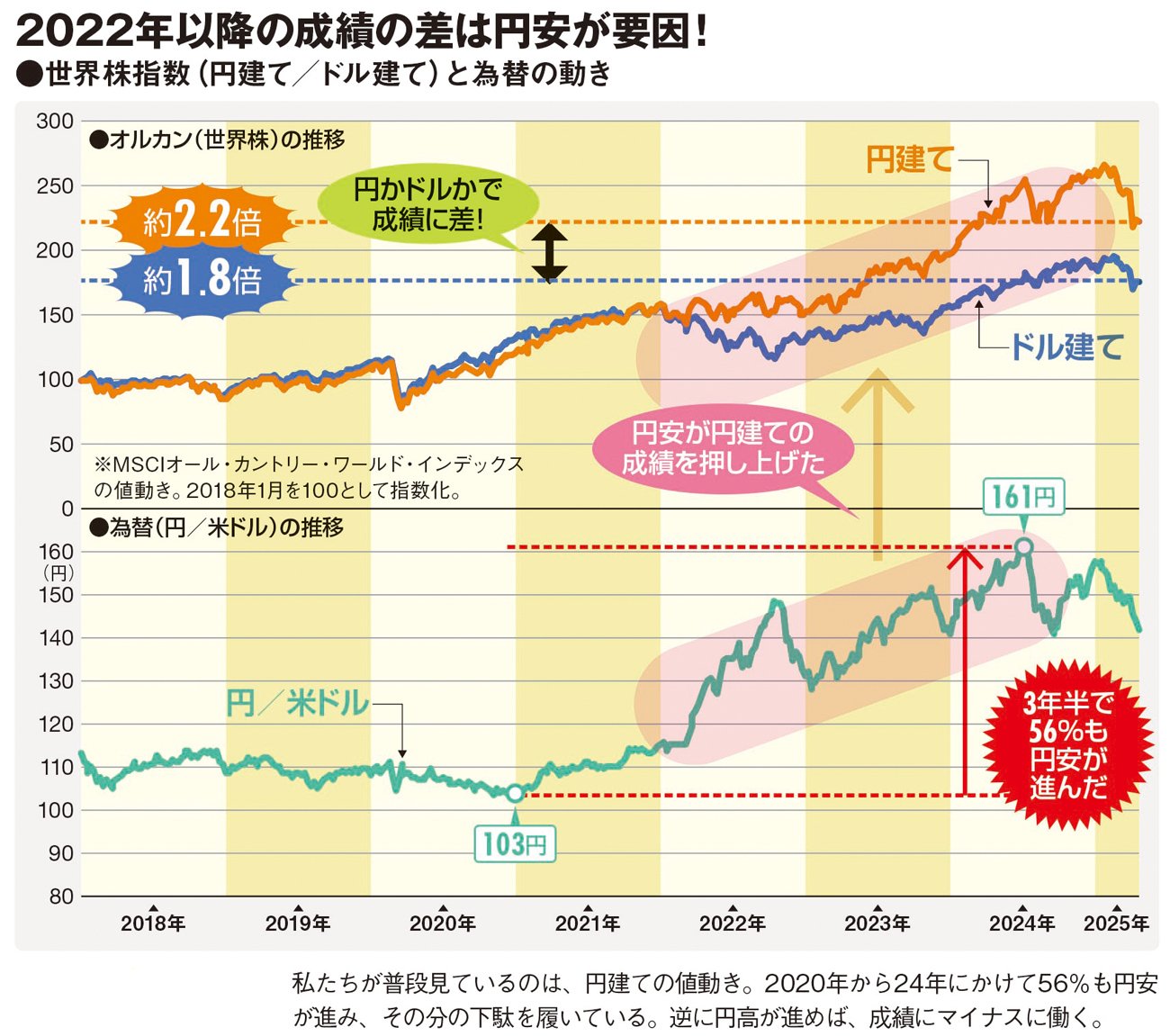

オルカンは「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」という株価指数に連動している。私たちが普段見ているオルカンの成績は“円建て”だが、MSCIの指数自体は“ドル建て”だ。

上の図を見ると、2018年の初めから円建てのオルカンは2.2倍となっているが、ドル建てのMSCIは1.8倍にとどまる。この差は為替の影響によるもので、特に2022年から急ピッチで円安が進んだことが大きい。円安には、成績を実力以上によく見せる効果があるのだ。

オルカンの投資先の94%は海外で、為替変動が成績に大きく影響する。今後円高が進めば、これまでのような高い成績は期待しづらい。実際、円高が進行した2009~2011年は、ドル建てのMSCIが5.4%上昇したにもかかわらず、円建ての成績はマイナス12.9%だった。オルカンの成績は指数の動きだけでなく、為替の動向にも左右される。成績の内訳をきちんと把握しておくことが重要だ。

【初心者が陥りがちなワナ(危険度★)】

プロが運用しているのだから、どの投資信託を選んでもいい?

「投資信託は“投資のプロ”が運用しているのだから、どれを選んでもそれなりの利益が得られる」と考えているとしたら、それは大間違いだ。

投資信託には、TOPIX(東証株価指数)や米国のS&P500のような、代表的な指数への連動を目指す「インデックス型」と、ファンドマネージャーが独自に銘柄を選定して運用する「アクティブ型」がある。インデックス型の場合、連動する指数が同じなら、どの商品を選んでもそれほど差は出ないが、アクティブ型の投資信託の場合、ファンドマネージャーの腕次第で成績が大きく異なる。

では、実力のあるアクティブ型の投資信託を選ぶには、どうすればいいのか。まず1つ目のポイントは、同じ投資先で、同じタイプ同士を比べることだ。野球選手とサッカー選手の実力を比べられないように、日本株に投資する投資信託と、先進国の債券に投資する投資信託を比べても意味がない。

2つ目は、同じ期間の成績で比較すること。さらに、できるだけ長期の成績で比べることだ。相場には調子の良い時期もあれば、反対に暴落局面や軟調なときもある。直近1年間だけ良い成績の投資信託よりも、さまざまな相場を乗り越えて、過去5年間良い成績を出し続けている投資信託のほうが信頼できるだろう。

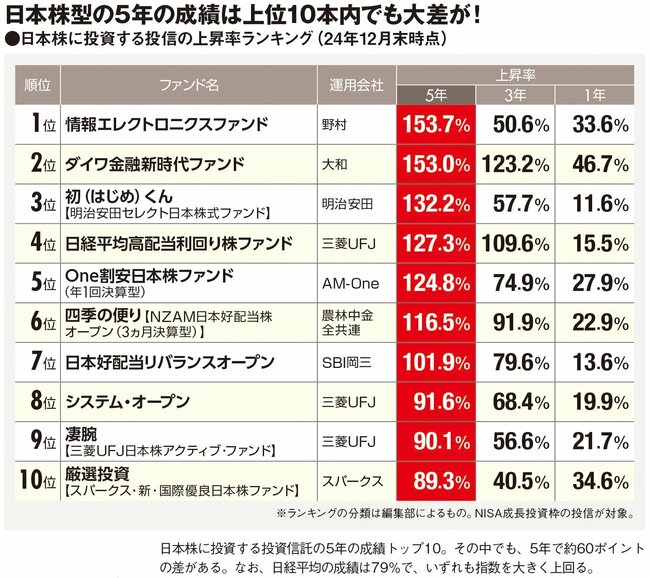

以下は、NISA成長投資枠で買える「日本株型」のアクティブ型投資信託で、5年間の基準価額の上昇率が高かった商品のトップ10。この例だけでも、成績に大きなバラツキがあることは見て取れる。

なお、アクティブ型の投資信託の成績は、ベンチマークとなる指数と比較することも重要だ。仮に、ある日本株型の投資信託の成績がマイナス10%でも、同時期の日経平均株価がマイナス30%なら、その投資信託は優秀だと評価できる。

ダイヤモンド・ザイでは1年に1回、「NISAで買える本当にイイ投資信託」を部門別にランキングし、上位のファンドを表彰している。人気や知名度ではなく、データを最重視した完全実力主義のアワードだ。「1.どれだけ上がったか(上昇率)、2.どんな時も下がらない(下がりにくさ)、3.ずっと優等生(成績の安定度)」の3つの独自基準で評価を行う。また、非常に人気があり多くのお金を集めているにもかかわらず成績が振るわない投資信託も、「もっとがんばりま賞」として発表している。

<ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2025>

[2025年]受賞投資信託30本一覧

▼日本株総合部門

▼日本中小型株部門

▼米国株部門

▼世界株部門

▼新興国株部門

▼リート部門

▼フレッシャー賞

▼もっとがんばりま賞

▼(番外編)インデックス型「最安ランキング」

▼当グランプリの「選定基準」はこちら⇒https://diamond.jp/articles/-/363017