「60歳以降の仕事人生にも、ガイドが必要だ」――そう語るのは、リクルートワークス研究所の坂本貴志さん。高齢期の就労・賃金を専門とする坂本さんが、65歳以上・640万人のデータを分析し、まとめた書籍が『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』です。

定年退職=引退だった時代は終わり、いまや「定年後の仕事探し」を自分自身で行う時代がやってきました。本書では、実際に働いている人のデータを参照しながら、19カテゴリ、100種類の仕事を紹介。現役時代とは全く違う仕事選びのコツについても解説しています。この連載では、本書より一部を抜粋・編集して掲載します。今回は、実際に定年後の仕事をしている方のインタビューを掲載します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

年金額を最大化したいなら「65歳までは雇用される」のがベスト

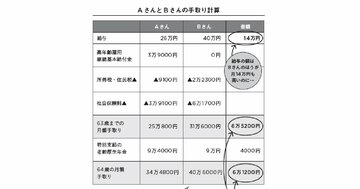

年金支給額は自身や配偶者の現役時代の働き方によることになる。

定年後の家計の戦略としてまず第一に考えてほしいのは、厚生年金の加入期間をできるだけ長くして老後の年金の受給額を増やすということだ。

定年後も厚生年金に加入し続ければ、いざ年金をもらうときの年金額は大きく増える。「できるだけ長く会社で雇用されて働きながら、将来の年金の額を増やす」。これが、定年後のお金についての重要な戦略になるのである。

さらに、第二の戦略として考えておきたいのは、特に年金の支給額が少ない人については、可能な範囲で年金の繰下げ受給をして、フローの収入を増やすということだ。

年金を65歳で受け取らず、66~75歳に繰下げて受給した場合、繰下げた年月に応じて支給額が増額される。年金支給額は、1ヵ月繰下げるごとに0.7%ずつ増える。例えば70歳まで繰下げた場合は42%の増額、75歳まで繰下げた場合は84%の増額となる。

現実的に75歳までに繰下げをするというのは難しいが、繰下げ受給ができる環境にあるのであれば、積極的に考えたい選択肢だ。

多くの人にとって、自身の死期の予想は難しい。このため年金を受け取らずにやっていける期間は、仕事から得られる収入や現在の預貯金を日々の家計支出に優先的に充当し、年金の受給は後に取っておくということも検討をしたい。

高齢期のリスクに対応するためには、健康状態が悪化し、働けなくなったいざというときに向けて、年金のフローをしっかり確保することが重要である。もちろん年金の繰下げ受給を選択した後に早く亡くなってしまった場合は損をすることになるが、どちらを取るかを考えたとき、リスクを減らすためにはフローを増やす価値は大きい。

自分が年金をいくらもらえるのかは、ねんきん定期便や厚生労働省の公的年金シミュレーターで確認することができる。これからの働き方を決めるうえでも、年金の受給見込み額はだれしも必ず確認しておきたい。