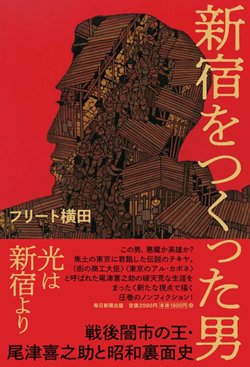

『新宿をつくった男 戦後闇市の王・尾津喜之助と昭和裏面史』(フリート横田、毎日新聞出版)

『新宿をつくった男 戦後闇市の王・尾津喜之助と昭和裏面史』(フリート横田、毎日新聞出版)

しかし「警視庁からの頼みもあってどうしても参加を認めないわけにはいかない」状況になり、内心は苦しいまま決断したのだった(注25)。それに無条件加入を認めたわけでもなかった。大澤は、尾津含め都内の親分たちを自宅に集め言った。「組合の規則には絶対に従ってもらいたい」

尾津がすぐさま返答した。「我々の神様である神農道(編集部注/テキヤ界では、中国の神である神農を商売の守護神として崇敬している)に誓って守ろう」

こうして加入にこぎつけた。尾津はこのさわやかな対応が「二つ返事」として記憶に残ったのかもしれない。

当時、統制組合は腐敗が進み、役人と組合幹部が癒着し、恣意的な割当てを行ったり、私腹を肥やす者もあり、そもそも尾津は彼らとの交渉に辟易していたが、大澤は目先の関係性より、マーケットなくしてはすでに都民の台所に物が並ばないことも理解してくれたのだと考えた。

以来、大澤を「人物」と見た尾津は、後年になっても、あまたの知人のうち尊敬しているのは2人のみ、その1人が大澤である、と言い切っている。尾津は一介の露店商、大澤も一青物露店から身を起こした点も、どこか通ずるものがあったのだろう。

いま統制組合の腐敗、と書いたが、ここで統制経済下、大澤らがいた団体以外にも多くの統制団体があったことを簡単に付け加えておきたい。

十五年戦争中、軍需物資をかき集めて戦争へ注入するために、国家は統制会や統制組合、統制会社を作って、直接的に物資をコントロールしようとした。

ところが団体の権限が強いために、戦争末期から終戦直後に至ると、かなり腐敗が進んだ。官民一緒になって、私腹を肥やす者が出たのである。尾津はそれを目の当たりにしていた。

それでも物資を獲得するために、尾津は統制会や統制会社に接触した。こうした部門の担当として尾津組は組織内に、「経済部長」をおいていたともいう。組というより、尾津商事の役職だと思われるが(注26)。

(注26)「ゴム時報」7月号(昭和40年)