トイレに入ったらまず便座のフタを開ける、ズボンと下着を下げる、その状態で座る、腹圧をかけて排泄する、トイレットペーパーを引っ張って丸める、その紙で拭く、立ち上がって水を流す……という一連の手順は、こうして挙げてみても分かる通り、思いのほか複雑です。

認知症ではない人にとっては当たり前の動作でも、認知症の人にとっては、すべてを完璧にこなすのはむずかしいもの。

最初は流し忘れるミスぐらいだったものが、徐々に途中の行程が抜けていき、便座のフタを開けないまま腰掛けてしまったり、下着を下げずに排泄してしまったりといった失敗が増えていきます。

失敗が目につくようになると、周囲の人は、「ちゃんとおしっこした?」「流し忘れてない?」「しっかり拭いた?」など、いちいち確認してしまいがちですが、基本的にそのような言葉かけは必要ありません。「なんで間に合うように行かないの!」といった責める言葉も控えてくださいね。

水の流し忘れなどは、気づいた人がさりげなく流しておきましょう。

拭けていないことが多くなると皮膚のただれなどが心配なので、「病院の先生がおしりに赤みがあるって言っていたから、ちょっと見せてね」などと一言断ってからトイレに入り、「赤みが広がらないようにちょっと拭かせてね」などと言って、拭き残しを拭いてあげるといいでしょう。

排泄にまつわるサポートは、羞恥心に配慮が必要なデリケートな領域です。

しかし、認知症の人が納得しやすいようにきちんと理由を伝えれば、嫌がらずにサポートさせてくれることも多いものです。

トイレ以外で排泄しても

まずは「出てよかったね」

また、トイレの中での失敗にとどまらず、次第に住まいの中でトイレの場所が分からなくなり、トイレ以外の場所で排泄をしてしまうことも。

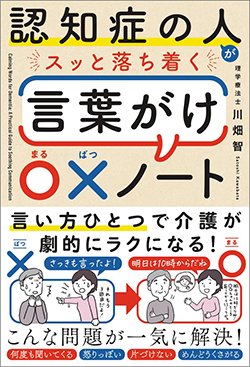

『認知症の人がスッと落ち着く言葉がけ〇×ノート』(川畑 智、SBクリエイティブ)

『認知症の人がスッと落ち着く言葉がけ〇×ノート』(川畑 智、SBクリエイティブ)

うんちをタンスの中に片付けたり、汚れた下着をシーツにくるんで隠そうとしたりする人もいるのですが、本人なりに周りに迷惑をかけまいと必死になっての行動です。

排泄の失敗は本人にとって、大変なショックです。そのため、「なんでこんなところでしたの!」と責めるのではなく、「ちゃんと出てよかったね」とまず一言褒めること。

その後に、「ズボンが汚れて気持ち悪いから着替えよう」という順序でサポートすると、本人に安心してもらえます。

汚れた下着をタンスに隠している場合は、隠したこと自体を忘れているので、気づいた時点でそっと片付けておきましょう。