いま、AIを使って仕事を進めることが当たり前になりつつある。しかし一方で、「AIなんて仕事の役には立たない」「使ってみたけど期待外れだった」という声も聞こえる。

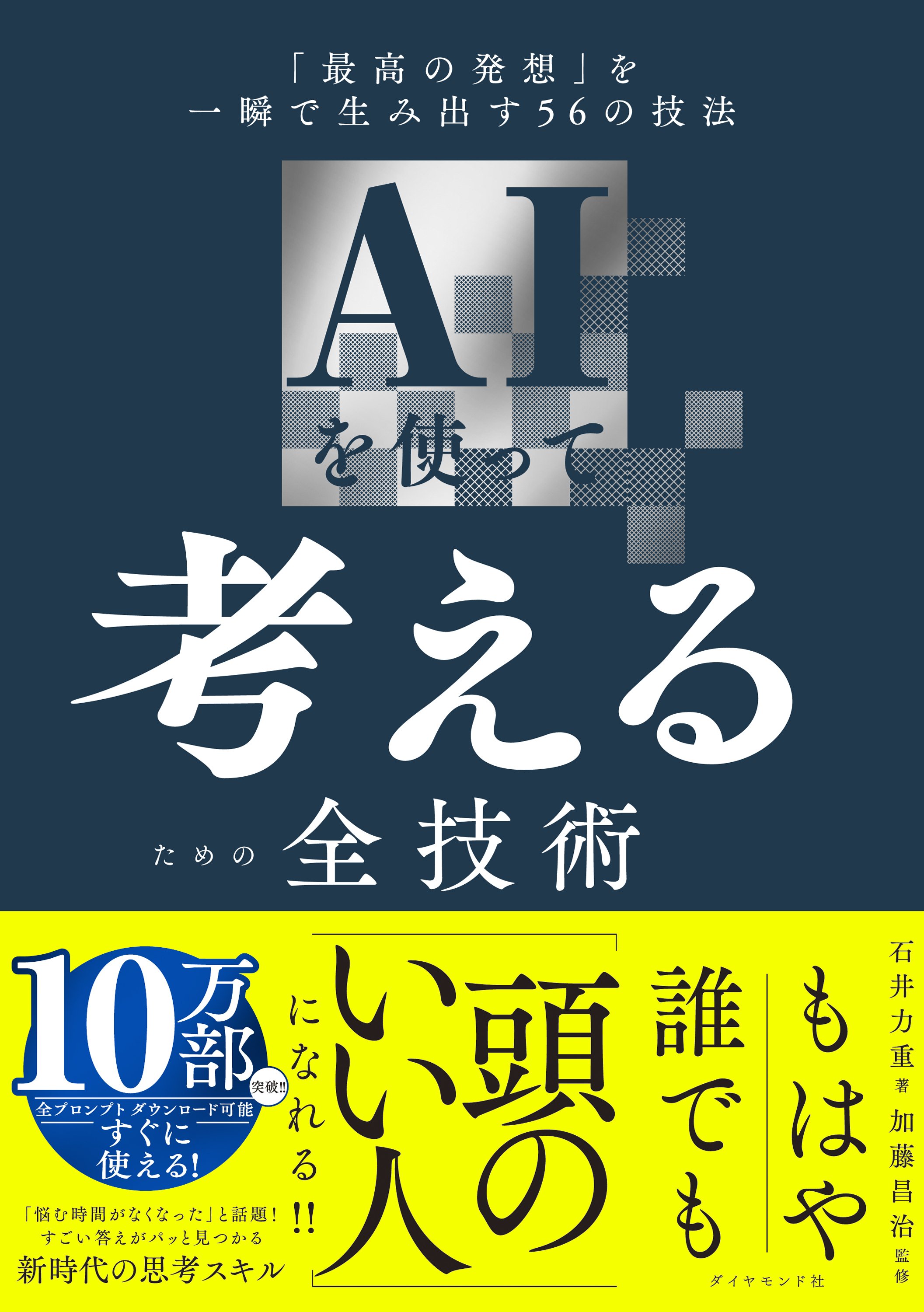

「それは使い方の問題。AIの力を引き出すには適切な“聞き方”が必要です」。そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に研修をしてきた石井力重氏だ。「AIを仕事の効率化に使うだけではもったいない。適切に使えば“頭を使う仕事”にも大いに役立ちます」と言う。そのノウハウをまとめたのが、書籍『AIを使って考えるための全技術』だ。56の技法を全680ページで紹介。実践した人からは「AI回答の質が目に見えて変わった」との声も多く、発売直後から話題に。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も制作に協力した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

人間の発想は「先入観」や「制約」から逃れられない

「仮に、制約のない状況であれは何が発想できるか」

ブレインストーミングが停滞したとき、優れたファシリテーターが投げ込む問いです。

ファシリテーターがナビゲートしてくれる環境では、この問いがとても機能します。過去事例や現在の法規制などの枠組み、そして自分たち自身の先入観にがんじがらめになってしまいがちな参加者たちを、まっさらなアイデアの海へ解き放ってくれるからです。

制約や先入観から離れて発想する。

「それができれば苦労しない」と思うかもしれませんね。

複数名が集まったブレインストーミングでさえ難しいわけですから、1人きりだとなおさら“囚われて”しまいがちです。いくら制約を外そうと試みても、無意識下では縛られている。制約を外そうとすることで、かえって制約を意識してしまう。外してほしい制約を列挙しても、たくさんあると困るだけです。本当に悩ましい。

固定観念から解放される技法「制約なき発想」

こういうときに使えるのが、AIを使って考えるための技法その12「制約なき発想」です。「エネルギー、資金、時間、人材、法規制」の制約を外して、AIにアイデアを出してもらいます。

こちらが、そのプロンプトです。

エネルギー、資金、時間、人材、法規制の制約がまったくないとしたら、もっとも理想的な〈アイデアを得たい対象を記入〉する手段は何だと思いますか?

この社会には本当にたくさんの制約が存在しているのは承知していますが、私が企業研修などの現場で経験してきたことを踏まえて、5つの制限に絞りました。もともとはいくつもの規制を入力していましたが、うまくいかず。AIと相談して重要度が高いものを残した結果がこの5つです。

発想が「小さくまとまってほしくない」ときにおすすめ

AIの特性として、条件を細かく入力しなくても情報(この場合は制約)を推定し、回答を進めてくれます。短いプロンプトですが、大胆なアイデアが出やすくなる仕組みです。

なお私のクライアント先にメーカーが多いこともあって「エネルギー」と表記していますが、要するにアイデアを実現する際に必要となる「リソース」のことです。制約として明示した単語を変えることで回答も変わるので悩ましいところですが、いくつかの具体的なワードを与えることで、求めている品質の回答を安定的に出してくれるようになります。

知らず知らずのうちに制約を考慮して、発想が小さくまとまってしまうときが、この技法を使うタイミングです。

なお、新奇性の高い分野で発想する場合には、もともと抑制的になっている部分が少ないのであまり効果を発揮しません。ご注意ください。

(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。この他にも書籍では、分析、発想、発展、具体化、検証、予測といった“頭を使う作業”にAIを活用する方法を多数紹介しています)