記事検索

「数学」の検索結果:2541-2560/2844件

第110回

ネットワーク外部性は、メルアドや携帯電話の例に限らず、広く存在する。本コラムでは、ネットワーク外部性を利用して、2012年後半以降、「爆発的ブーム」を巻き起こしているガンホー・オンライン・エンターテイメントを取り上げる。

第6回

iPhoneやiPad向けのソフトウェア開発では、それまであまり使われていないプログラミング言語が主に使われている。アップルはマイナーな言語を選択した方が、新しいデバイスにふさわしい新しいアプリケーションが集まると考えていたのではないか。

1908年に創立された奈良女子高等師範学校を前身とする国立大学法人奈良女子大学。創立当時から理工系の教育分野を設けており、100年を超える実績とノウハウを蓄積している名門大学だ。大学院教育にも力を入れ、理工系の学部卒業生の半数程度が大学院に進学。高い知識と技能を持つ女性の技術職の人材として企業からの評価も高い。

第14回

市場でモノを買わないで、自給自足で暮らすとしたらどうなるか。鉛筆1本を作るだけでも途方もない労力が必要になるだろう。そこで今回は、自由市場のモデルとその恩寵について考えたい。

第68回

政府の経済財政諮問会議がとんでもない「矢」を放った。「アベノミクス」の「第4の矢」として財政健全化を位置づけたからだ。財政健全化の真意は増税。これではかえって健全化への道が遠のく。

第109回

具体的なデータで自ら検証しても、ときどき腕組みをして考え込んでしまうケースがある。それが楽天だ。おまけに、2013年以降、国際会計IFRS基準に移行している。「どうしてそういう数値になるの?」と考えながら、話を進めていくことにしよう。

特別対談(前編)

齋藤 孝×鈴木博毅対談【前編】今『学問のすすめ』から学ぶ、変化に強いメンタルのつくり方

なぜ今、福沢諭吉の『学問のすすめ』を読なのか?『現代語訳 学問のすすめ』で福沢の視点を世に知らしめた教育学者の齋藤孝さんと、明治維新と現代日本に共通するサバイバル戦略を抽出した『「超」入門 学問のすすめ』の著者・鈴木博毅さんが、今も色あせない歴史的名著の有用性について語り合う。

第108回

3月決算会社の決算短信も出そろってきた頃だ。今は、第1四半期(4月~6月)の折り返し地点になる。アベノミクスによって円安株高が定着し、企業業績が上向く中でも、企業経営者は「それでもコスト削減を」と現場にハッパをかけていることだろう。

第3回

不合理な僕らが「よりよい社会」をつくるにはどうすればいいのか?――「格差」ときちんと向き合うための経済学

「行動経済学」「神経経済学」と、続々と生まれる「新しい経済学」についてレポートする連載第3回!大阪大学・大竹文雄氏が、「なぜ人間はお金とうまく付き合えないのか?」という疑問から、「格差」や「フリーライダー」といった社会が抱える問題とどう向き合っていけばいいのかまで語ります。

第13回

日本全土を衝撃と混乱に陥れた東日本大震災。しかし2011年秋ごろになると、南関東以南では、震災について日常的に考える機会は、急激に減少しつつあった。では東北大学の研究所で働く人たちは、震災2年までどんな日々を送ってきたのか。

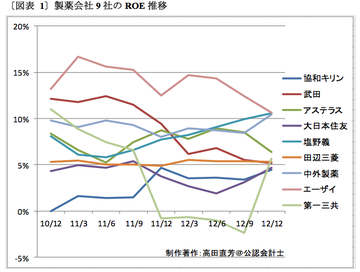

第107回

今回は、製薬会社9社を一挙に扱う。最初に各社のROE(自己資本利益率)の推移を示す。「何をいまさらROEなどを」という声もあるだろう。2013年3月19日付の日本経済新聞では、「ROE経営」に対する警鐘も説かれていた。されどROE、である。

後篇

【後篇】中学数学で学べる「仕事と生活に役立つ7つのテクニック」

算数と数学の違いは押さえた。そのうえでいざ数学を勉強するときに、注意点はあるのだろうか?『大人のための中学数学勉強法』で「仕事と生活に役立つ7つのテクニック」を紹介した永野裕之氏によれば、我々が中学数学を復習する際には、大人ならではの「イメージ」が強力な武器になるという。

第65回

アベノミクスは金融政策がすべてといってもいい。そのキモはマネタリーベースの増加が人々のインフレ予想率を高めるという点だ。だが、経済学者の中には、あやまった認識のもとに、今回の金融政策を批判する人もいる。

前篇

【前篇】なぜ、数学の勉強法を間違ってしまうのか

『大人のための中学数学勉強法』の著者・永野裕之氏によると、数学の勉強法を間違ってしまう人、つまり数学を苦手とする人の多くは、そもそも「数学」と「算数」の違いを正しく理解していないという。中学数学をめぐる本連載の初回として、そのポイントを分かりやすく解説してもらった。

第2回

「後悔しないための大学選び、基本のき【学部・学科選び編】」

東京の大学か地元の大学か?国公立か私立か?共学か女子大か?大学選びに悩みも尽きないが、実は学部・学科選びもおろそかにはできない。今回は、主に文系志望者の迷いがちなポイントについてご紹介していこう。

第64回

黒田日銀のデビューは強烈だった。この日銀砲の威力はすさまじく、株高、円安が一気に進んだ。私にとってのサプライズは決定の内容ではなく、審議委員6人が一斉に「改宗」したことだ。

第106回

今回は、建設機械で国内最大手の小松製作所(以下「コマツ」と略す)と、世界最大手であるアメリカのキャタピラー社を扱う。両社には「最大手」の冠が付くが、どちらの業績にも一長一短がありそうだ。いや、両社とも「一短」のほうに、少し長めの影が見える。

第57講

マトリクスは、ビジネスアイデアを練り上げるときの「使える」思考ツールであり、それを人に説明するための解説ツールにもなります。中でも「トレードオフ」の説明に最適。このトレードオフを使って、ポーターの戦略論などをひも解きつつ、思考の幅を拡げてみましょう。

第2回

途方もない目標を実現させる世界でたった1つの方法

マイクロソフトを辞し途上国の子どもたちに教育機会を届けるため「ルーム・トゥ・リード」を立ち上げたジョン・ウッド氏。スターバックスの出店スピードをもしのぐ“超成長組織”を率いるウッド氏が、子どもたちに「教育」という投資をすることのインパクトの大きさについて語ってくれた。

第2回

日本史上最大の変革から学ぶ転換期のサバイバル戦略とは?

『学問のすすめ』は生涯学習や平等主義を説く本ではない。幕末・明治への転換期に書かれた、個と国家の変革を促す「革命の書」である。当時、植民地化される寸前でも、維新が成功した理由とは何か?日本史上最大の変革を支えた歴史的名著のメッセージを読み解く。