後藤健夫

【中学受験への道】第202回

「千代田国際」が校名からあえて「国際」を外す理由、学ぶことの本質を見事に突いていた!

時代の変化に取り残されないよう、教育も変わらなければいけない。「国際」を冠した中高一貫校が人気を呼ぶ一方で、「国際」をあえて外す学校も現れた。千代田国際中学の校長に就いた木村健太氏が、「学び」の在り方を変えようとしている。

【中学受験への道】第201回

東大合格に導いた前任校の実績が原点、中学生の未来を大人が本気で支援する「千代田」校長の開かれた学校づくり

時代の変化に取り残されないよう、教育も変わらなければいけない。2025年の中学入試を前に、教育ジャーナリストの後藤健夫氏が注目する教員は、広尾学園で一世を風靡(ふうび)した木村健太氏。広尾学園の「医進・サイエンス」での経験を基に、を新天地で思いの丈をぶつけるべく始めた試みを見ていこう。

第59回

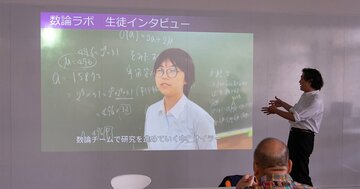

人生100年時代を生きる力「探究」的リテラシー

“いい大学”に入るため、偏差値の高い中学を目指す。ところが高校での「文理分け」は、人生100年時代にはふさわしくない。生きる力を育むリテラシーに、数学的な素養は欠かせないからだ。ここでも「探究」的な学びが必要となる。

第58回

「Fラン中高」から国立難関大合格者が出た3つの理由

中学入試は基本的に学力試験一本で合否が決まる。その意味で、偏差値が志望校を左右する大きな要因となっている。とはいえ、偏差値だけでは学校文化も、そこでの学びも知ることはできない。知識を詰め込む「勉強」ばかりではなく、中高という大切な時期には自ら考え、試行錯誤する「探究」的な学びの積み重ねが必要だ。

第57回

半世紀余りの慶應義塾生活でつかんだ「学び」の極意

2020年代の教育が目指すもの、それは「生きる力」である。自ら主体的に、生涯にわたり学び続ける力、と言い換えてもいい。中学生から定年までの50年余り、慶應義塾に籍を置いて学びと寄り添ってきた河添健先生に、中学・高校で行われている「探究」教育の本来の目的を通して「学びの極意」をうかがった。

第55回

“3層化”する大学受験生が直面する「想定外の事態」とは【大学入試2024】

大学通信の井沢秀さんと教育ジャーナリストの後藤健夫さんによるG&I大学対談。前回(第4回)は2023年で一番話題となった日本大のガバナンス不足問題を取り上げました。第2回では半世紀以上にわたって私立大出願者数トップの座にあった早稲田大の志願者数がさらに減少すること、第3回で日東駒専のくくりで日本大が沈んでいく様子について見てきました。今回は、この週末に迫った共通テストの前に、大学入試の意味を考えてみましょう。

第54回

悪質タックル→アメフト部廃部…白日にさらされた「日大」ガバナンス問題

大学通信の井沢秀さんと教育ジャーナリストの後藤健夫さんによるG&I大学対談。第2回では半世紀以上にわたって私立大出願者数トップの座にあった早稲田大の志願者数がさらに減少すること、第3回では日東駒専のくくりで日本大が沈んでいく様子などを見てきました。2023年の最後に、ガバナンス能力不足にあえぐ日本大の明日がいずこにあるのかを考えてみましょう。

第51回

日東駒専が「日大苦境」の始まりか、私大志願者30年の“下克上”【大学入試2024】

大学通信の井沢秀さんと教育ジャーナリストの後藤健夫さんによるG&I大学対談。今回は、この30年間の志願者数の推移も見ながら、人気私立大の下克上について考えてみたいと思います。

第50回

早稲田大の志願者数が「さらに減少する」3つの理由【大学入試2024】

大学通信の井沢秀さんと教育ジャーナリストの後藤健夫さんによるG&I大学対談。2回目となる今回は、私立大の人気を示す指標の一つ、「志願者数ランキング」の推移を見ることで、これからの大学入試の姿にも迫ります。

第48回

「女子大」は本当に“オワコン”なのか?

女子の高等教育の機会を確保するため、戦後、2年制が中心の短期大学(短大)とともに多くの女子大が設立された。大学進学率が6割に近づく中、女子大という存在は本当に「オワコン(終わったコンテンツ)」になってしまったのだろうか。都内にある女子大を三つのタイプ別グループに分けて考えてみたい。

第47回

私立大の未来を占う「女子大」の内部事情【大学入試2024】

Y&G大学対談の衣鉢を継いで、日本の大学のこれからを考えるG&I対談。大学通信の井沢秀さんと教育ジャーナリストの後藤健夫さんによる語り合いです。第1回は、昨今何かと騒がしい女子大方面の情勢について少しディープに迫ってみました。

第46回

首都圏「県立名門校」の地殻変動――神奈川・埼玉・千葉の抱える事情

連載「2030年の公立進学校」。東京、北海道、北関東に続き、4回目となる今回は、南関東にある首都圏3県について見ていこう。東京と神奈川・埼玉・千葉の3県で、日本の人口の3割を占めている。これら3県の公立進学校の勢いには、東京からの距離感が影響しているようにもみえる。

第45回

北関東の「公立進学校」はなにを目指しているのか?男女別学、中高一貫化…

短期集中連載「2030年の公立進学校」。東京、北海道に続き、3回目となる今回は、北関東3県について見ていこう。茨城・栃木・群馬の人口を合わせると、埼玉と千葉の間くらいの規模となる。公立進学校のあり方は「三県三様」で大きく分かれた。それぞれ何を目指しているのか、探っていこう。

第44回

「札幌南、札幌北」、北海道公立校の頂点は2強の争いに

短期集中連載「2030年の公立進学校」。東京に続き、2回目となる今回は北海道を見ていく。広大な面積に、東京の公立校よりも多い200超の全日制高校と二つの中等教育学校がある。市町村の85%が過疎に悩まされている北海道で、札幌市周辺への一極集中が続いている。道内の公立進学校は今後どうなるのだろうか。

第43回

都立校の未来図「小石川」が日比谷・西・国立を抜く日

2023年の首都圏中学入試は、少子化の進展にもかかわらず、さらに競争が激化した。全国平均では公立中学校以外への進学率は7%強にすぎないが、東京は25%と圧倒的に高い。東京都教育委員会は、都立高校の未来をどのように描いているのだろうか。

第41回

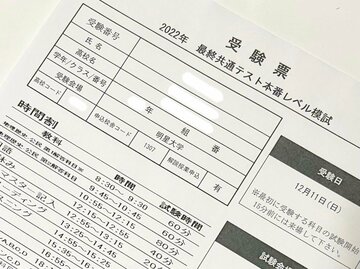

3回目の「共通テスト」が目指すもの、今回も“やさしく”ならない?

短期集中連載「2030年の大学入試」。第7回の今回は、3回目となる大学入学共通テストについて考えてみたい。これまで、「偏差値」の無力化が進み(第3回)、「ボーダーフリー」化が進むこれからの大学入試(第5回)の姿を見ながら、「良い大学とは何か」(第6回)について取り上げた。その流れの中に、共通テストの今後の姿もある。

第40回

大きく変化していく「良い学校」の条件

短期集中連載「2030年の大学入試」。これまで、「偏差値」の無力化が進み(第3回)、その結果起きる大学の構造変化と機能変化(第4回)、そして、「ボーダーフリー」化が進むこれからの大学入試(第5回)について考えてみた。6回目となる今回は、“良い学校”の条件とは何かについて考えてみたい。

第39回

増加する「Fランク大学」、“ボーダーフリー”時代の大学の選び方

短期集中連載「2030年の大学入試」。5回目は、「ボーダーフリー」化が進む時代の大学入試について考えてみたい。模擬試験の志願者数が少なければ「偏差値」は付かず、不合格者が少なければ「ボーダーフリー」化していく。「2:8の法則」通り、これから偏差値が付かず競争選抜が働かない状況に向かう8割の大学は、横一線での学生獲得競争に直面していく。そのとき、受験生に選ばれる大学には、何が必要となるのだろう。

第38回

構造変化と機能分化が鮮明となる「2030年の大学」

短期集中連載「2030年の大学入試」。4回目は、新型コロナ禍により“パンドラの箱”が開いたことで、大学の構造が変わり、2030年に向けて大学の機能分化が進んでいく様子を考えてみたい。グローバル型(G)とローカル型(L)に大学が分かれていくという議論がかつてあった。実際、「2:8の法則」に沿うように、やがて大学の機能が分化していくことになるだろう。

第37回

偏差値「無力化」時代の志望大学の選び方とは

短期集中連載「2030年の大学入試」。3回目は、「偏差値」について考えてみたい。合格と不合格の境を示す「偏差値」は、いまの親世代にとって、志望校選びに欠かせなかった。ところが、年内合格を勝ち取った受験生が受験戦線から撤退し、一般選抜での実質倍率が大学によっては1倍に近づいたりする中で、「偏差値」の持つ意味合いが変容している。正しい「偏差値」との向き合い方を考えてみよう。