山本洋子

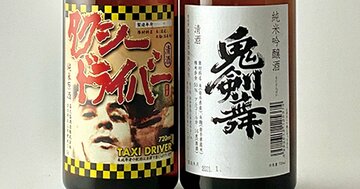

日本酒らしからぬ銘柄「タクシードライバー」の醸造元の喜久盛酒造は、岩手県北上市唯一の酒蔵だ。

戦後、荒廃した広島県福山市の街に市民が植えたバラはやがて市の花になり、今や100万本が咲き誇る復興のシンボルに。そのバラの花から採った酵母で醸した日本酒「ローズマインド」を手掛けたのは市内唯一の酒蔵、天寶一だ。

島根県邑南町は総面積の8割が森林で、渓谷ありスキー場あり、河川には特別天然記念物であるオオサンショウウオが生息し、田んぼが広がる里山だ。

2006年、突然、福光酒造の3代目が病に倒れ、休蔵に。先が見えない不安から、蔵元の妻は相談なく酒類製造免許を返上。後で知った寛泰さんは国税庁に返上の取り消しを掛け合うが無理と分かり号泣した。だが、酒類総合研究所の当時の所長から、「北広島町には特区があり、どぶろくなら造れる」と聞いた。蔵の復活を願う町の声も多く、決意を固めて村重酒造を退社。貯金を取り崩し、借金もして、16年から再建準備を開始した。

縁結びで有名な出雲大社のお膝元に立つ富士酒造。「神話時代から栄える出雲は、日本海、斐伊川、穴道湖、中国山地に囲まれ、自然豊かな食材の宝庫です」と蔵元杜氏の今岡稔晶(としあき)さん。日本酒のブレンダーだった曽祖父が、廃業した酒蔵を買い取り、1939年に創業。銘柄は「出雲の地で富士山のように愛される日本一の酒を」と願って「出雲富士」と命名された。

新潟の淡麗辛口を代表する酒「久保田」は、1985年に発売されたロングセラー商品。誕生の背景には、当時の清酒業界への危機感があった。

日本最大の山岳自然公園、2000m級の山々が連なる大雪山国立公園。その北側の麓にある上川町は平均高度1000m、石狩川最上流の人口3398人の町。ここに誕生した酒蔵が奇跡を起こす。

海の京都と呼ばれる伊根町は天橋立に近い漁師町。1階に船を納め、2階を住居にした舟屋が伊根湾沿いに並ぶ。町唯一の酒蔵、創業1754年の向井酒造はこの舟屋で酒を仕込む。漁港らしい銘柄「大漁旗」や「益荒猛男」に加え、1999年から杜氏を務める向井久仁子さんが伊根町産の古代米で醸す赤い酒「伊根満開」が注目の的だ。

日本酒はピーク時の1/4まで出荷量が落ち、休業・廃業、家族経営を外部人材で救済するケースも増えている。秋田県横手市大森町で1914年に創業した大納川は後者。新社長は田中文悟さんで、13もの酒蔵を立て直した酒蔵再生人だ。地元銀行から腕を見込まれての依頼に、「町唯一の蔵を絶やしてはならない」と引き受けた。モットーは「誰も辞めさせない」そして「町の誇りとなる酒蔵」だ。

伝統的な生酛系酒母で造る酒は、味に深みがあり、個性が出ます」と、香住鶴10代目の福本和広さん。1725年に創業した老舗蔵で、兵庫県北部の日本海に面した香美町に蔵が立つ。

山々に囲まれた佐賀県多久市の東鶴酒造。1989年から訳あって、酒造りを休業していた。2002年に6代目の野中保斉さんが蔵に戻ったものの、酒の味が苦手で飲食店に勤務。ある日、唐津市の小松酒造の蔵元杜氏、小松大祐さんと出会い、酒造りの姿勢と酒のうまさに魅了される。

芸術家、池田満寿夫氏の躍動感溢れる「勝駒」の揮毫ラベル。清都酒造場3代目の清都康介さんが仲間と共に、蔵の酒を愛した氏に宴席で依頼して実現した。ラベルには「富山の小さな手造り酒やです。5人の造り手で、そう、こっぽり(沢山)とはできません」と蔵の姿勢も紹介される。

福島県喜多方市と奈良県は直線距離で500kmも離れているが、太い絆があり移住者も多い。江戸時代中期、奈良の大和川の岸辺で綿花栽培を営む本家から分家し、喜多方に移住後、1790年に酒蔵を創業した大和川酒造店。その200年後の1990年に濁川の岸辺に最新鋭の酒造設備の飯豊蔵を建てた。

海の京都と呼ばれる丹後半島で、1842年に創業した木下酒造。地元だけで消費されていた酒を、国内外から注文が来る酒に転換したのは11代目の木下善人さんだ。

奈良盆地西南部に位置する御所市は、大和朝廷以前の歴史を誇る神話の里。役行者が修行したと伝わる霊山、葛城山の麓に立つ酒蔵が千代酒造だ。

1300年前、白村江の戦いの時代に築かれた基肄城(きいじょう)が立つ佐賀県と福岡県の県境、基山町。この地で100年前から酒造りを行うのが基山商店だ。銘柄は基峰鶴で、基山を優雅に舞う鶴の姿から命名された。杜氏は2014年から4代目の小森賢一郎さんが務める。

「風通しが良いと稲は病気に強く、何事にも縁起が良い。追い風だともっと良い(笑)」と白井酒造店の9代目の白井栄一さん。蔵が立つ会津美里町は会津盆地の南端、優良米の産地で豪雪地帯だ。山間部で昼夜の寒暖差があり、日照時間は長く、雪解けのきれいな水が豊富。近くには博士山を源とする宮川が流れる。農家は研究熱心な人が多い。栄一さんは、1994年に福島大学を卒業し実家の酒蔵に就職。だが、その直後に父が逝去してしまう。

日本酒のラベルといえば漢字が当たり前だった2006年、楽しいイラストの季節限定酒が登場した。春は四つ葉のクローバー、夏はセミ、秋はポルチーニ茸で、それぞれイタリア語が添えてある。企画したのは福岡県三井郡のみいの寿蔵元杜氏の井上宰継さんだ。

古くから大和と伊勢神宮を結ぶ初瀬街道に、1818年に創業した木屋正酒造。大和瓦と漆喰壁に虫籠窓が特徴で、主屋などが登録有形文化財に指定される。6代目蔵元の大西唯克さんが2004年から杜氏を務め、05年に新ブランド「而今」を立ち上げた。透明感があり、ジューシーな味わいで瞬く間にトップ銘柄に躍り出た。

東京のテレビ局で経済や農業に関する番組を制作していた日下智さんは、減反や農家の高齢化などに疑問を持ち「米の6次産業化である酒造りに、解決の可能性がある」と気付く。一方、同僚の田下裕也さんは、日本酒の番組を制作するうちに、酒造りへの思いを募らせた。意気投合した2人は、家族の反対を押し切って酒造の道へと突き進む。