農協改革に反旗を翻すようなJAグループ京都の動きについて、行政はどう考えているのか。

農水省の協同組織課は、京都府のJAによる正組合員の要件緩和について「違法とはいえない」と言う。すでに、正組合員要件の緩和を京都府が認可しており、それを否定することは難しいようなのだ。

ただし、「非農家」だった地域住民の正組合員化については、「詳しい運用は知らないが、議決権を与えた組合員の実態が農協法上の『農業者』と認められる範囲なのかはチェックし、指導していく」(農水省協同組織課)とけん制もしている。

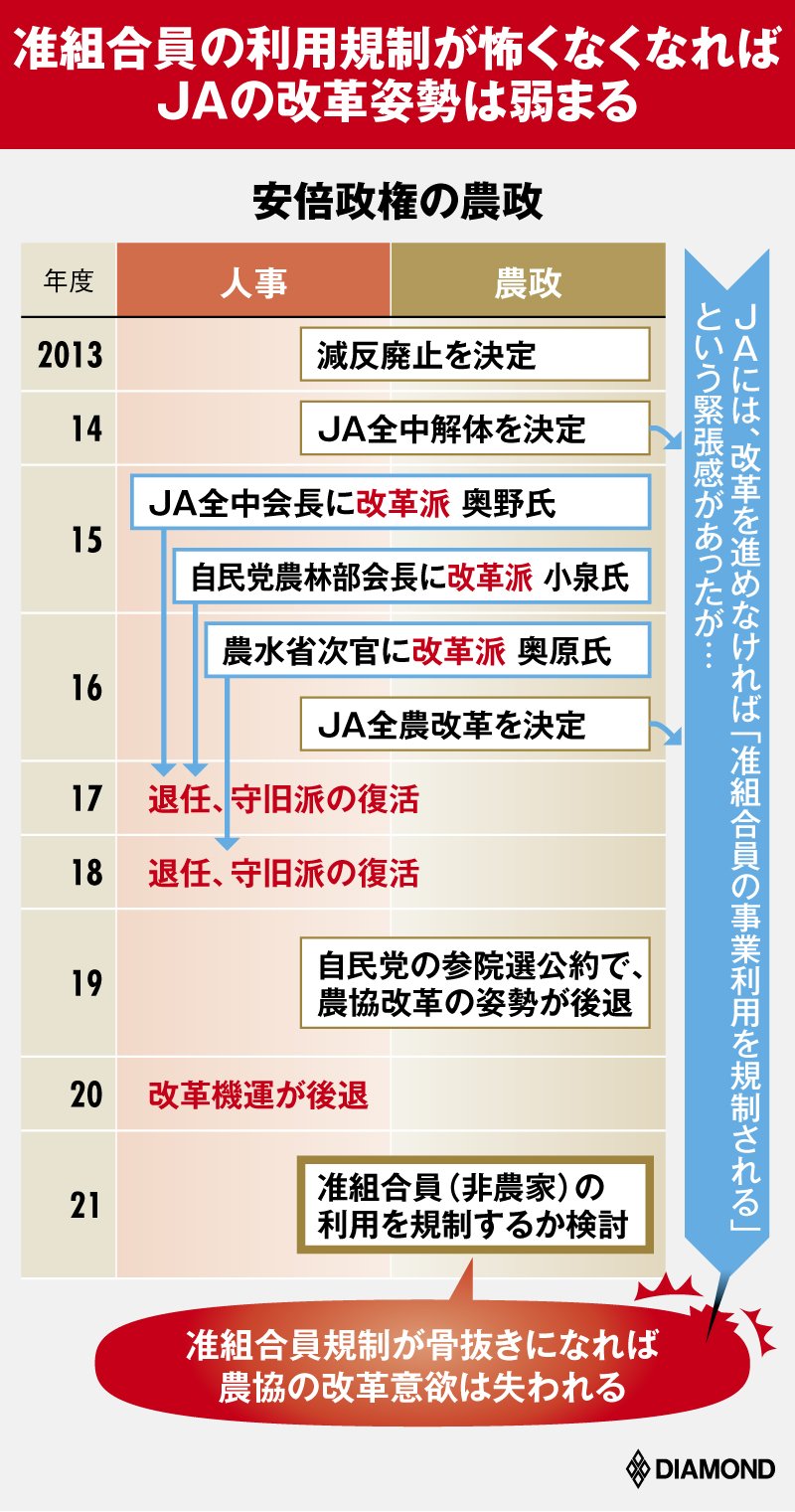

農水省が行政指導を行う可能性に含みを持たせるのも当然だ。准組合員の事業利用規制は、自民党農林部会長当時の小泉進次郎環境相がまとめた農協改革の「最後のとりで」であり、簡単に有名無実化させるわけにはいかないからだ。

政府はJAが農家支援を強化したかを評価しつつ、前述のように21年度から「准組合員の事業利用規制」を検討することが決まっている。

准組合員の事業利用規制を何としても回避したいJAは、規制されないために、強迫観念に駆られて肥料や農薬の価格を下げるといった改革をしてきた経緯がある。

だが、JA京都などによる「農家数の水増し」作戦が全国のJAに広がり、准組合員が減少すれば、准組合員の事業利用規制はJAの脅威ではなくなる。脅威を回避するために農業を振興しようというモチベーションすら失われる。

「農家数の水増し」は、一見、農協改革を骨抜きにする高等戦術のようにも思えるが、実態はJAが既得権を守るための保身術にすぎない。むしろ、農業協同組合の存在意義を自ら否定する“自爆”である。

農水省によれば17年度で59のJAが耕作面積の要件を撤廃済みだ。その後も全国のJAで要件の緩和が進んでいる。JAが農業協同組合と名乗るのに値する組織なのか、JA自身がその瀬戸際にいることを自覚すべきであろう。