進化は「よくなる」ことじゃない

――そもそも進化は「よくなる」ことじゃないって本当ですか?

今泉 確かに進化は「よくなる」ことだと思っている人、多いですよね。

でも進化は、よくなることではありません。

進化とは「効率」。その環境において、効率のよい方が生き残れる。それを進化と呼んでいるのです。

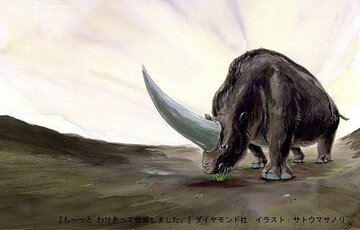

例えばホッキョクグマは、約40万年前、北海道のヒグマが当時は地続きだった大陸を渡り、北極に行ったクマたちです。元々はヒグマのような茶色をしていたのだけれど、茶色いと氷の上では目立つので、餌になるアザラシがみんな逃げてしまったんですね。

動物にはもともと白い遺伝子があって、たまたま体の色が白いホッキョクグマだけはアザラシに見つかることなく捕まえて食べられたので生き残った、というわけです。つまり体が白い方が、餌を得るのに効率が良かった、ということです。

北極では、白いホッキョクグマにとっては「進化」、元々の茶色い色をしたクマにとっては「退化」。進化と退化は表と裏。これが自然淘汰といわれるものです。

このように進化とは、自然淘汰がある世界で、その環境に最も効率的な体を持つものだけが生きのび、その遺伝子が親から子へと受け継がれ、何千年、何万年という時間をかけて子孫を増やしていくことです。

一方で、人間はもう進化しません。

人間の体って、実は超原始的なんですよ。

指もまだ5本ある。

進化していれば指は減るもので、現に馬は5本指から1本指になってしまっています。1本の指だけが進化して、残りの4本は退化したのです。

今、人間は、薬や医療技術の進歩や、エネルギーを使って自分たちに都合の良いように環境を変えられるので、少々の病気やケガ、暑い・寒いだけでは死にません。ある意味”家畜”のような、守られた状態にいます。だから、自然界で厳しい淘汰にさらされる危険がないのです。

僕たち人間がもっと進化していたら、ヘビみたいに手足がなくなっていたかも。

ヘビみたいな体にならなくて良かったよね(笑)。

進化は「思い通り」にいくものではない

――進化は、「強くなりたい」「大きくなりたい」って、頑張ることではないんですね。

今泉 そうそう。それも誤解されやすいですよね。

キリンは高いところにあるものが食べたかったから、首が長くなって進化したって思われがちだけれど、それは間違っています。元々は、首が短いキリン、長いキリン、いろいろいたんですよ。個体にも多様性があって、その中で水を飲むにも、森の葉を食べるにも便利な首の長い個体が、偶然その当時の環境に最も効率が良かっただけのこと。

さっきのクマだって色、体の大きさなど、多様な個体がいる中で、氷だらけの北極では白いホッキョクグマだけが残ったんです。