イノベーションは「もがきの量」で決まる

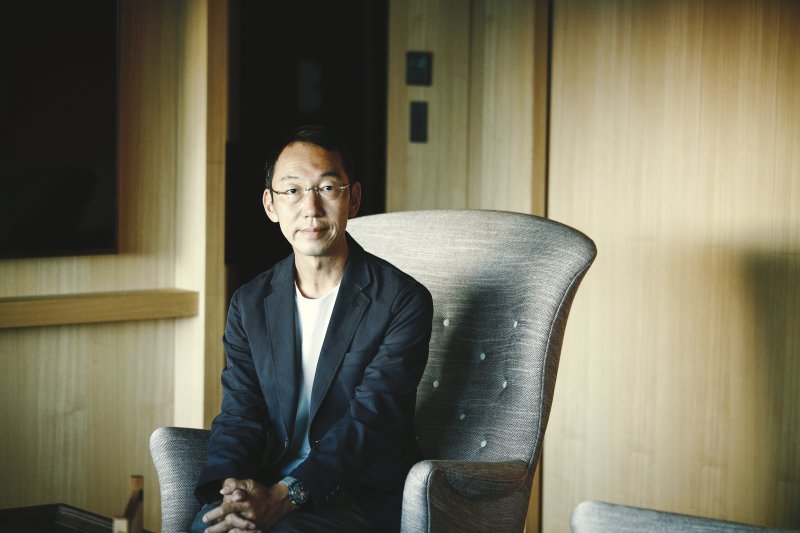

山口 周(やまぐち・しゅう)

山口 周(やまぐち・しゅう)1970年東京都生まれ。独立研究者、著作家、パブリックスピーカー。ライプニッツ代表。慶應義塾大学文学部哲学科、同大学院文学研究科美学美術史専攻修士課程修了。電通、ボストン コンサルティング グループ等で戦略策定、文化政策、組織開発などに従事。『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(光文社新書)でビジネス書大賞2018準大賞、HRアワード2018最優秀賞(書籍部門)を受賞。その他の著書に、『劣化するオッサン社会の処方箋』『世界で最もイノベーティブな組織の作り方』『外資系コンサルの知的生産術』『グーグルに勝つ広告モデル』(岡本一郎名義)(以上、光文社新書)、『外資系コンサルのスライド作成術』(東洋経済新報社)、『知的戦闘力を高める 独学の技法』『ニュータイプの時代』(ともにダイヤモンド社)、『武器になる哲学』(KADOKAWA)、『思考のコンパス』(PHPビジネス新書)など。神奈川県葉山町に在住。

山口 でも、おもしろいのは、そういう「もがく」というのがすごく大事なんだと。結局、価値をわかってくれない人との間での対話だと思うんですね。これ、ビジネスという側面においてもよくある話だと思うし、あと個人的な人間関係でも皆さんあったと思うんですね。何か良さをわかってくれない人がいて、その人に良さを伝えようと思うんだけど、なかなか感じてくれないといったときに、対話を繰り返してどこかでパタンと心が開く瞬間というのがあると思うんですけども。細尾さんの場合、一番最初に海外に出したのはどちらでしたっけ。

細尾 最初はパリですね。パリの「メゾン・エ・オブジェ」という見本市でした。

山口 それで、オーダーが1個もなかったんですよね?

細尾 まったくのゼロでした。私が家業に戻る前の話ですけど。当時の社長だった父が実験的に、日本の着物の国内マーケットがどんどん縮小していく中で、その打開策として海外になんとか展開できないかということで、1年かけて準備して1月と9月にパリで開かれる見本市に出品しました。「メゾン・エ・オブジェ」は、年間10万人のプロのバイヤーが買い付けに来る見本市のワールドカップみたいなものです。そこに出品してオーダーゼロっていうのは、けっこう衝撃的な空振りだったというふうに捉えています。

山口 最初の戦いでそれは、すごいインパクトがあったでしょうね。

細尾 そうですね。

山口 ただ、その負けっぷりが、その後につながってくるというところが面白いと思ってるんですが、なかなか難しい状況が続いているからこそ、その後、建築家のピーター・マリノさんからのオーダーが来たときに、「もうこれが勝負所だ」と思えたという話でしたね。その前に、もう一つ僕がおもしろいなと思ったのが、日仏交流を記念した展覧会に出展したときには、むしろ商売っ気が全然なかったというね。

細尾 そうですね。

山口 むしろ日本の文化のデモンストレーションっていう形で参加をしたわけですよね。

細尾 そうなんです。

山口 僕は「美意識」みたいなことも言っていますけど、実はイノベーションの研究者でもあるんです。それで、このイノベーションっていうのは、予定調和しないものなんですよね。なかなか思ったとおりにいかない。で、思ってもいなかったことが起こって、前に動いていくっていう。じゃあ、その関数は何で決まるのかといったら、結局ある意味では「もがきの量」というところがあって。商売をやろうと思ってパリに出した。またヨーロッパのいろんな見本市に出したけど、はかばかしい成果が出ない中で、逆に文化のデモンストレーションという文脈で展覧会に出したら、マリノさんがニューヨークでそれをご覧になって、注文が来たっていうことですよね。

細尾 そうですね。あくまで展覧会として、ルーブルの装飾美術館で日本の「感性価値」という展覧会に本業である帯を出品したのです。僕も純粋に日本の技術というものを多くの人に見ていただけたらいいなという軽い気持ちだったので、まったくそこからビジネスにつながっていくということは考えてもいなかったですね。