トヨタを襲う「脱炭素の六重苦」

CO2削減、経済安保、国内生産崩壊…

実際に、トヨタが脱炭素で被る負荷は大きい。トヨタに押し寄せている「脱炭素の六重苦」の中身を詳しく解説していこう。

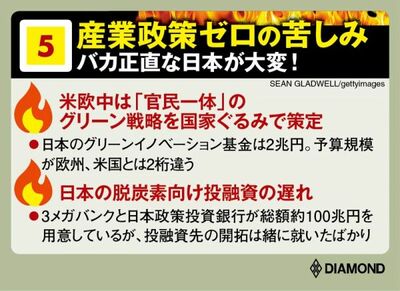

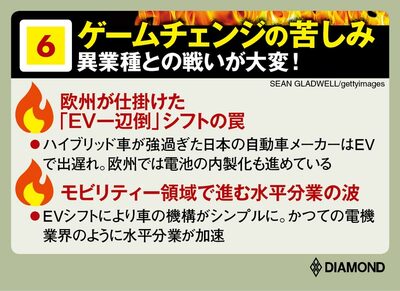

トヨタ苦しめている六大問題は、(1)CO2削減、(2)経済安全保障、(3)国内生産崩壊、(4)輸出競争力「低下」、(5)産業政策ゼロ、(6)ゲームチェンジである。

Graphic:Daddy’s Home

とりわけ深刻さを増しているのが、前半の三つの問題(CO2削減、経済安保、国内生産崩壊)である。

まずは(1)CO2削減だ。世界ではガソリン車から電気自動車(EV)への流れが急加速している。それを主導したのが欧州だ。

EVは走行時こそCO2ゼロだが、製造時や利用時(充電する電気の発電時)にCO2を排出する。ライフサイクルアセスメント(LCA。製品・サービスの原料調達から、生産・流通、廃棄・リサイクルに至るまでの一連のライフサイクルにおける環境負荷の低減を定量的に評価する手法)の視点を踏まえれば、よりエコなHVを普及させるべきというのがトヨタの考えだ。だが、欧州はトヨタが得意とするHVをスキップして一足飛びにEVへシフトした方が得策と判断した。

ガソリン車に比べて車の機構がシンプルなので、中国など新規参入者は「基幹モジュール」ごとに製造を分担する水平分業を加速させるだろう。

技術的にはEV製造が難しいわけではないトヨタが恐れているのはその点だ。トヨタグループとサプライヤーの力を結集させた垂直統合モデルを志向してきたトヨタだが、水平分業が進めば原価低減の秘密が詰まった旧来モデルが根底から崩れてしまうからだ。

欧州は炭素税で海外製品を排除

「汚い電気」で造られた日本車は輸出できず

次に(2)経済安保だ。主要国は、半導体や電池などの基幹部品やその原料の囲い込みに躍起になっている。その一方で、欧州は石炭火力由来の「汚い電気」で造られた海外製品を国境炭素税の賦課で締め出しにかかっている。そうすることで、欧州に「有益な製品」をサプライチェーンごと囲い込もうとしているのだ。

翻ってトヨタは、世界の保護主義化に対応した「生産体制の再構築」を迫られている。日本偏重の「最適地生産」から需要地に近いところで生産する「地産地消」への転換が急務。最近になって、トヨタが米中双方で車載電池の巨額投資を決めたのもそのためだ。

そして最も深刻なのが(3)国内生産崩壊である。まず、工場で使われる電力を、化石燃料由来のものから再生可能エネルギーへ転換すると電力料金は爆騰する。当然のことながら、再エネ電気で造られた「素材・部品」の価格も高騰。ただでさえ、金属シリコンやアルミニウムなど原材料の価格が上昇しているところだ。原価コントロールは限界にきている。

しまいに、トヨタのサプライヤーが悲鳴を上げることは確実だ。実際に日本製鉄は脱炭素プレッシャーに耐え切れずトヨタを提訴した。表向きの提訴理由は中国メーカーの特許権侵害を放置したことだが、両社の間には技術侵害以上の根深い溝がある。

日本製鉄は、電磁鋼板をはじめ、自動車の軽量化に不可欠の「超高張力鋼板(超ハイテン)」など、トヨタの高い要求に見合う最高品質の製品を開発・製造してきたという自負がある。日本製鉄は、自社と中国を天秤にかけた揚げ句、中国を優先したトヨタを許せなかったのだ。

両社の対立が、将来の取引先関係に遺恨を残すことは間違いない。トヨタの国内生産維持にまた一つ不安要因が加わった恰好だ。

トヨタが抱えている苦しみは日本企業の苦しみでもある。脱炭素地獄の帰結は、国内産業の空洞化という重い課題をも突き付けている。