「こうありたい」と理想を掲げては

現実に直面して萎えてしまう

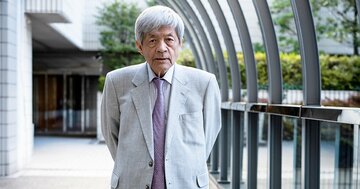

田原総一朗氏と坂根千里氏 Photo by HK

田原総一朗氏と坂根千里氏 Photo by HK

坂根氏は、一橋大学在学中にスナックという空間に衝撃を受け、大学卒業と同時に「スナック水中」を開業した。開業資金はクラウンドファンディングで調達。メディアに取り上げられたり、「TEDx」(プレゼンテーションイベント)から講演のオファーがきたりと、注目を集めている。「悩める若い女性が訪れやすい場をめざして模索中」(坂根氏)だ。

前半は、田原氏から坂根氏への「何でスナックをやろうと思ったか?」という質問に答える形で始まった。

「スナックのママに救われたというのが一番大きい。今のスナックは、せつこさんというママが閉業したスナックを引き継いだもの。私はもともとバリキャリ思考で、丸の内OLになるのが夢だった。経済的独立がしたかった」と坂根氏。

「でも、就職をどうするか、結婚するかしないか、家族はできるのかなど、将来のことを考えれば考えるほど、自分の将来像がぼやけてしまった。『こうありたい』と理想を掲げては現実に直面して萎えてしまう。そして、世の中には同じように悩んでいる女性が多いことにも気づいた。しんどい思いをしているけど、悩みや不安を人に頼ることができない、誰に相談したらいいかわからない」(坂根氏)

Photo by HK

Photo by HK

そのような時に出会ったのが、スナックという場だという。

「照れながらもカラオケを歌い、だんだん自分がオープンになってしまう。そこは異空間だった。スナックは、1964年に誕生したといわれていて、少ない資本で開業することができるし、運転費用も比較的、抑えることができる。さまざまな事情から自分で稼ぐ必要がある女性たちが自立できるビジネスモデルであり、当時の女性のスタートアップともいえる」(坂根氏)。

一方で、スナックに集まる人は男性が多く、「男性の場」というイメージが強い。これを「女性の場」につくり変えることができないかというところに、ワクワク感があり、やりがいを感じているという。

「当初はスナックだけでやっていく怖さはめちゃくちゃあった。それだけでやっていこうという決心がなかなかつかなくて、開業までは相当、悩んだ。実は就職活動をしながら(前述のせつこさんの)スナックで働いていた。数字上では軌道に乗ればスナックだけでやっていけそうだと計算できても、本当に大丈夫かどうかはやってみないとわからない。人からは大胆そうに見えると言われるが、実はとてもビビリ。やりたいけど怖い、でも、できないのは悔しいと、1年半くらい悩んでいた。やっぱり、どうしてもやりたいと、決心して開業したけれど、それだけで食べていけるかなど不安もあったので、出版社などで業務委託的に仕事をしている」と坂根氏。

そこから、テーマである「ありたい私、社会が求める私」について、参加者から次々と意見が出てくる。