頭のいい人は、「遅く考える」。遅く考える人は、自身の思考そのものに注意を払い、丁寧に思考を進めている。間違える可能性を減らし、より良いアイデアを生む想像力や、創造性を発揮できるのだ。この、意識的にゆっくり考えることを「遅考」(ちこう)と呼び、それを使いこなす方法を紹介する『遅考術――じっくりトコトン考え抜くための「10のレッスン」』が発刊された。

この本では、52の問題と対話形式で思考力を鍛えなおし、じっくり深く考えるための「考える型」が身につけられる。「深くじっくり考えられない」「いつまでも、同じことばかり考え続けてしまう」という悩みを解決するために生まれた本書。この連載では、その内容の一部や、著者の植原亮氏の書き下ろし記事を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「いかにもありそう」に潜むワナ

いきなりで恐縮だが、問題。架空のアメリカ人のマイケルについて、次のAとBのうち、当てはまる見込みが高いのはどちらだろうか?

B:マイケルはトランプ前大統領の熱心な支持者で、アメリカはディープステートに支配されていると信じている。

補足すると、「ディープステート」とは、陰謀論でしばしばその存在が主張される「闇の政府」のことだ。それらによると、ディープステートは、政府高官や行政職員、あるいは金融機関や軍事産業などの有力者からなる秘密のネットワークで、アメリカや全世界を影から意のままに操っている。そして、自分たちに都合の悪いトランプ大統領の失脚を図ったり再選を妨害したりした、というのである。

それでは、あらためて問おう。AとBのうち、どちらがマイケルという人物に当てはまる可能性が高いだろうか?

答えは……

うっかりすると「B」だと答えてしまうかもしれない。それは、Bが「いかにも」マイケルに当てはまりそうな記述だからだ。熱心なトランプ支持者なら、ディープステートについても信じているだろう、と考えてしまいかねないからある(実際にそういう人たちがいるのは事実なわけだが)。

ところが、正解は「A」の方なのだ。なぜそう言えるのか。

ベン図を使って考えてみる

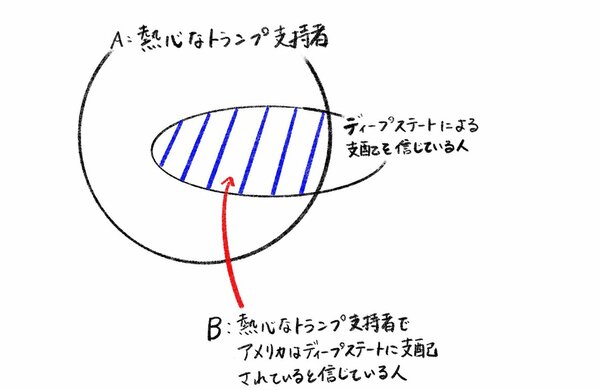

選択肢をベン図にしてみる

選択肢をベン図にしてみる

上図のように、Bは、熱心なトランプ支持者の集団であるAと、アメリカが「ディープステートに支配されていると信じている」集団の重なったところ(斜線部分)である。

この図の通り、BはAのうちの大きな範囲を占めてはいるが、あくまでもその一部分にすぎない。したがって、BはAよりも必然的に小さな集団になる。

だとすると、マイケルに当てはまるのは、Bよりも大きいAである可能性が高い。

ベン図がわかりにくければ、数字で考えてみよう。たとえばAに含まれる人が1億人、Bはそのうちの7千万人だと仮定する。マイケルは7千万人の中よりも、1億人の中にいる見込みの方が大きい、と考えられる。

明らかな間違いを選んでしまうワナ

こう考えると、明らかにAが正解だとはっきりする。にもかかわらず、Bが答えだと思ってしまうのには、「連言錯誤」と呼ばれる思考のエラーが関わっている。

「連言」というのは、論理学の用語で「かつ」のことを指す。Bは「トランプ前大統領の熱心な支持者であり、かつ、アメリカはディープステートに牛耳られていると信じている」と書き換えられる。「かつ」でふたつの記述を連ねているから「連言」というわけだ。

「熱心な支持者である」のように単独の条件を述べたAと、さらにディープステートの話も加わって連言になっているBを比べよう。上の図でも明らかなように、連言であるBの方がAよりも範囲は小さくなる。

これは、連言は複数の条件を挙げていくものだから、条件が増えれば増えるほど、その条件すべてを満たす可能性(確率)が減っていく、と説明できる。しかし、そのことに気づかない、という思考のエラーが「連言錯誤」なのだ。

「典型的と思うもの」を大きく見積もってしまう間違い

この連言錯誤としばしば密接に関わるのが「代表性バイアス」だ。

おおまかにいうとこれは、「いかにもありそう」という印象から「実際に当てはまる可能性(確率)が高い」という結論へとジャンプしてしまう誤った思考の傾向である。

「典型的と思うもの」を大きく見積もってしまう間違い、と表現してもよいだろう。マイケルの例では、AではなくBの方が「いかにもありそう」なので、実際にそれが成り立っている見込みも大きいだろう、と考えてしまう。これが、代表性バイアスによる誤答だ。

連言錯誤を犯さなければ、Aの記述が正解だとわかる。けれども、連言錯誤が生じていると、BがAよりも可能性が低いことに気づかない。

そこに代表性バイアスが働くと「熱心なトランプ支持者であり、ディープステートの話も信じている」という典型的と思われる記述がマイケルに当てはまるだろう、と誤って考えてしまうのだ。マイケルが仮にトランプ支持者だからといって、ディープステートにまつわる陰謀論まで信じているとは限らないはずなのに、である。

連言錯誤と代表性バイアスは、しばしばタッグになって判断を歪めるように働く。ときにそれは、人物や特定の集団に対する偏見を強める方向にも作用する恐ろしさがある。日常的なビジネスの場でも、単に「いかにもありそう」で判断してしまう残念な思考には十分に注意したい。

(本稿は、『遅考術――じっくりトコトン考え抜くための10のレッスン』著者植原亮氏の書き下ろし記事です)

―――

『遅考術』には、情報を正しく認識し、答えを出すために必要な「ゆっくり考える」技術がつまっています。ぜひチェックしてみてください。

1978年埼玉県に生まれる。2008年東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術、2011年)。現在、関西大学総合情報学部教授。専門は科学哲学だが、理論的な考察だけでなく、それを応用した教育実践や著述活動にも積極的に取り組んでいる。

主な著書に『思考力改善ドリル』(勁草書房、2020年)、『自然主義入門』(勁草書房、2017年)、『実在論と知識の自然化』(勁草書房、2013年)、『生命倫理と医療倫理 第3版』(共著、金芳堂、2014年)、『道徳の神経哲学』(共著、新曜社、2012年)、『脳神経科学リテラシー』(共著、勁草書房、2010年)、『脳神経倫理学の展望』(共著、勁草書房、2008年)など。訳書にT・クレイン『心の哲学』(勁草書房、2010年)、P・S・チャーチランド『脳がつくる倫理』(共訳、化学同人、2013年)などがある。