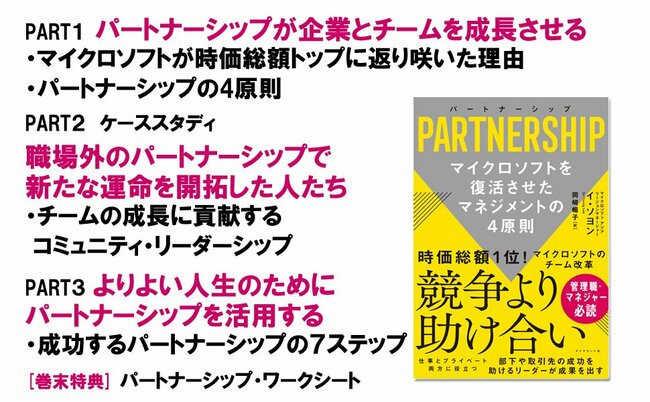

どんなに個人が優秀でも、チームに貢献していなければ、評価はされない。

もはや、一人で成功する時代は終わった。これからは競争よりも助け合いの時代なのだ。

かつて、2000年代のマイクロソフトは社内競争が大変厳しく、ライバルは同僚だった。

しかしその間に、Googleやアマゾンが革新的なサービスを生み出して急成長を遂げ、マイクロソフトは長期不振に陥ってしまう。

そのようななか、南インド出身のサティア・ナデラ氏をCEOに迎え、マイクロソフトは全面的な組織改革をおこなった。

「顧客が抱えている真の問題点を解決するために、幅広くパートナーと協調することが、われわれの義務だ」とし、かつての社内競争ではなく協調・貢献の精神を貫く企業文化を形成し、時価総額1位を奪還。復活を遂げる。

マイクロソフトでアジアリージョンマネージャーとして活躍する著者が、他人の成功にどのように関わったかがわかる「3つの円」について解説する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

他人の成功にどのように関わったか

がわかる「3つの円」

前回、マイクロソフトの評価面談で尋ねられる「4つの質問」について書きました。

今回は成果評価基準のひとつ、「インパクト(impact)」、すなわち、影響力を評価する指標について説明します。

私が所属しているマイクロソフトのグローバル・インフルエンサー・チームでは、MVP(Microsoft Most Valuable Professional)やRD(Microsoft Regional Director)といったテクニカル・インフルエンサーを選定するときにも、技術コミュニティの成長に寄与した影響力で評価しています。そもそも影響力というのは、実に抽象的な概念です。

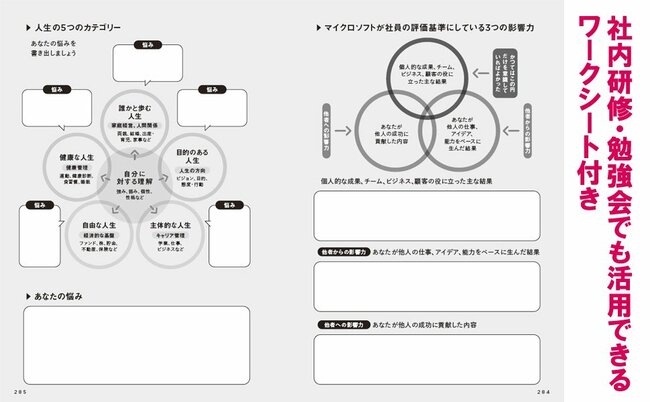

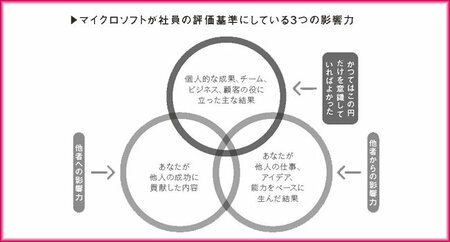

マイクロソフトが社員の評価基準にしている影響力とは、「他人と協力し、自分の成果だけでなく誰かの成功にも貢献した度合い」を指します。この影響力をバランスよく達成することを求め、わかりやすく3つの円(3 circle)で示しています。3つの円にはそれぞれ以下のような基準が記されています。

それぞれの円をひとつずつ検証すると、よりわかりやすいでしょう。

個人の成果のみならず、他者への影響力、

他者からの影響力も評価基準になる

マイクロソフトが社員の評価基準にしている3つの影響力 書籍『パートナーシップ』p44より引用

マイクロソフトが社員の評価基準にしている3つの影響力 書籍『パートナーシップ』p44より引用拡大画像表示

1つめの円は、個人の成果指標です。

これまでを振り返ると、学校でも社会人になっても、多くは数値化された成果を元に評価されてきたと思います。こうした環境では、人間は否応なく徹底的に競争的になります。

マイクロソフトでも同じでした。社員は皆、自分に課されたKPIの達成というプレッシャーに苦しみ、相対評価で序列を付けられたことで、社員同士が成果を競い合いもしました。これでは殺伐とした空気が充満するしかありません。

マイクロソフトの社員同士が社内で熾烈な競争を繰り広げている数年間は、革新どころか不振の沼から這い上がることすらできませんでした。「モバイル1位」「クラウド1位」と、いつでも会社のビジョンは「1位」「世界のトップになる」ことでした。

そんな会社のビジョンに合わせて設定された各自のKPIを満たそうと社員がどんなに努力しても、不思議と会社は伸び悩むばかり。ほかの革新的な企業が現れて大躍進する背中を見ながら、マイクロソフトはストールの罠の中で微動だにできずにいたのです。

そんな風土にいたからこそ、社員たちはサティア・ナデラCEO就任以降に新たに導入された評価方式に目を丸くしました。これまで自分たちが意識していた1つ目の円の項目だけでなく、2つ目、3つ目の円の項目も同じように見据えなければならなかったからです。

他人の成功のために貢献したことは何か?

2つ目の円は、次の質問に答えるものです。

「他人の成功のために、あなたが貢献したことは何か?」

こんな質問をされて、誰もが戸惑っていました。

それまでのマイクロソフトには、社内の誰かに貢献すべきことなど定められていなかったからです。

個人の成果に関しては、会社の目標やチーム内の優先順位に沿ってアウトラインが定められていましたが、それをいきなり他者または他部署の成功のために自分が貢献できることは何かと尋ねられても、リーダークラスの人でない限り考えたこともなかったかもしれません。しかし今やこの問いかけは、マイクロソフトでは全社員が答えられなければならない質問なのです。

当初は、私をはじめチームの全員が戸惑っていました。

チームマネージャーが一方的に成果を評価するのではなく、社員おのおのが今期の自分を振り返り、3つの円の基準に合わせて記述しなければなりません。その記述をもとにマネージャーは各社員と一緒に検討し、補うべき部分に関しては改善策を年間通じて協議していました。

こうして決定された成果は、社員同士が比べあうことのないよう、徹底した秘密厳守で当人にのみ共有されました。なぜならば、このレポート作成は純粋に、個人が過去の自分を振り返り、成長マインドセットの影響力を発揮できたのかを検討・改善するためのものだからです。

このプロセスではマネージャーが徹底してコーチの役割を担いました。個人とチームがバランスよく成長できるように手を加える、いわば、家庭菜園の管理人のようなスタンスでした。

個人が優秀でも、

チームに貢献しなければ評価は低い

私がマネージャーを任された初年度のことです。

私の統括エリアのある女性社員の成果評価レポートを見て驚きました。

彼女自身の成果はA4用紙5枚にわたってこと細かに記録されていましたが、他の社員やチーム、会社への貢献についての言及がありませんでした。自分の成果はいくつも書いておきながら、他人への貢献は最後の2行がすべてで、3つの円をバランスよく達成できていなかったのです。

私はその後、彼女と何期にもわたり他人の成功に貢献するさまざまな方法について議論を交わしました。

彼女が「自分が進めているプロジェクトがうまくいっている」と言えば、ならばどういう部分が成功しているのかを分析して、他の社員もベンチマークできるようにレポートを作成してはどうかと提案したりもしました。

ところが彼女は一向に改めるきざしがありません。仲間たちが自発的にチーム全体の成果のためのプロジェクトを立ち上げて推進しているときも素知らぬ顔。この姿を見て私は、こうした自分優先の行動は彼女の幼い頃からの習慣によるもので、一朝一夕で変えることは難しいと判断しました。

個人の成果だけ見れば十二分に達成できていたのですが、他人やチームの成功に貢献した実績が極端に少なすぎるため、若干のベースアップ以外のボーナスや株式を与えることはできなかったのです。

「3つの円」でチームへの影響力を高めていく

しかし驚いたのは、その翌年でした。

前年の評価に納得がいかなかった彼女は、他の社員たちがどのように行動したのかを熱心に研究し始めたのです。

そして、自分が達成すべき成果以外にも、チームや組織の成長のために必要なことは何かを積極的に探し、いくつものプロジェクトにも進んで参加するようになりました。ほどなくして、そこで学んだことを生かし、自国の顧客のためのプロジェクトに適用すると、彼女のサポートを受けた社員たちの賞賛が、社内のフィードバックツールを通して私の元にも届きました。

彼女は3つ目の円を誠実に実行することで、自分の影響力を徐々に大きくしていく方法を身に付けていたのです。

誰かのアイデアや努力をベースに、自らの問題を解決し、結果を生み出すこと。

同僚たちとの強固で柔軟なパートナーシップを作り、それを通じて自分の成果を高めること。

そしてもちろん、誰かの成功にも貢献する方法を自然に体得していたというわけです。

ほんの少し哲学的で、抽象的でもあるマイクロソフトの社員評価方法は、驚かれて当然だと思います。私も社員たちもまた、このやり方にすぐに適応できたわけではありません。しかし実際に適用してみると、年を追うごとに目を見張る成長と経験を重ねているのが実感できます。

(本原稿は、イ・ソヨン著『パートナーシップ PARTNERSHIPーマイクロソフトを復活させたマネジメントの4原則』を編集・抜粋したものです)