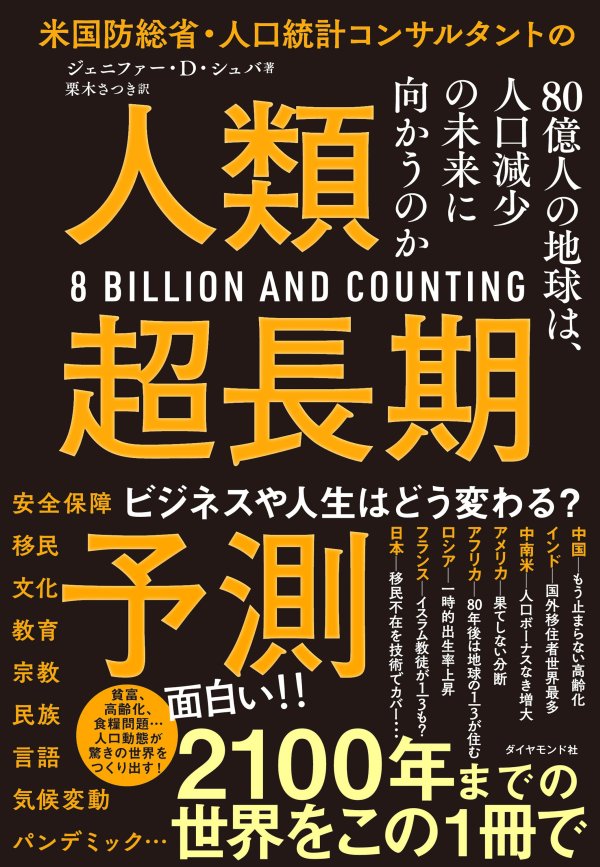

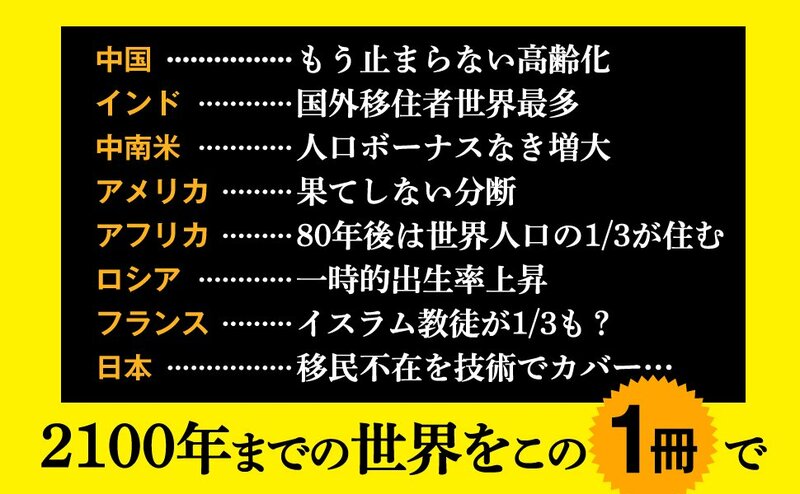

2022年、世界人口は80億人を突破したと国連が発表しました。70億人からわずか11年、このまま人間が増えると、環境問題、食料問題をはじめ「地球は大丈夫なのか?」と懸念する声にあふれています。80億人の世界人口に関して、超長期で断言できることはあるのでしょうか?『米国防総省・人口統計コンサルタントの 人類超長期予測』(ジェニファー・D・シュバ著、ダイヤモンド社刊)を刊行したばかりの、世界の人口統計学の権威が作成したリストを紹介します。(訳:栗木さつき)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

1 人口規模には重い意味がある

どれほどテクノロジーが進歩しようが、どれほど社会がポストモダンになろうが、やはり人口規模には重い意味がある。そして、基本原則は変わらない。すなわち、「多ければ多いほどいい」だ。

この原則にはある程度、文字どおりの意味がある。とはいえ、大半は、認識の問題だ。

歴史的に見ても、人間が構築してきた部族や国家、さまざまな政体は、常に数の多さを強みとしてきた。同時に、数の減少は弱みと認識してきた。政治経済学の理論もまた、この考えを現代まで支持してきた。

富の集積こそが国家権力を左右すると考えた重商主義の経済思想も、人の蓄積が富の主要な源であると見なしていた。根本的に、人的資本は国力を考えるうえで重要な要因であり、とりわけ軍事力や経済力には欠かせない。

社会の人口とその構造は、社会のほかの要因にダイレクトに影響を及ぼし、ある集団がほかの集団と比べて自分たちにはどんな強みがあるかを認識するうえで、大きな比重を占めている。

2 人々はある程度、予測可能なパターンで移動する

今後数十年、紛争や経済危機が起こるたびに移住者が大量発生し、そのたびに世界が「驚く」ことになるのは確実だ。しかしながら、そのように、突然、大量の移住者が発生する状況を正確に予測するのは不可能だ。

ただし、経済的な理由(危機がない状態)による移住は予測しやすい。資本主義はグローバル化し、資本は大きな見返りが得られる場所へと、労働者は賃金が高い場所へと動いていく。

移住労働者の大半は、規模の小さい中所得国から規模の大きい高所得国へと移動する。2019年には、国際移住者の3分の2が高所得国に住んでおり、29%が中所得国に住んでいた。

ヨルダンやフィリピンなど1人当たりGDPが約1万ドルの国からの移住者は、ニジェールのように1人当たりGDPがわずか1000ドルほどの国からの移住者の2.5倍も多い。

だが、国が下位中所得国のランクに近づくにつれ、より多くの国民が移動に必要な金銭的余裕と、そのための技能や手段を持つようになる。

高所得国のランク、すなわち1人当たりGDPが1万~1万2000ドルと世界銀行が定義しているランクにまで上がると、国外への移住率は減り始める。というのも、この時点で国内に魅力的な雇用機会が増えてくるからだ。

世論調査によれば、サハラ以南のアフリカ諸国では国外への移住を希望する人が多いものの、そうした地域の国はたいてい所得水準が低すぎるため、集団での移動は難しい。だが、所得が増えるにつれ、移住を実行しやすくなる。

同様に、開発が進むにつれ、人口は高齢化し、労働力の需要が高まるので、高所得国に仲間入りした国は多くの移住者を引き付けるようになるだろう。これには労働力としての移住者と、紛争による移住者の両方が含まれる。

後者の例を挙げれば、2020年を迎える頃、メキシコで庇護申請を行う人の数が急増し、2013年から17年のあいだに11倍にもなった。

暴力が蔓延する中央アメリカから逃れてきた人の庇護申請数は、18年、19年、そして20年初めの3ヵ月まで上昇を続けたが、新型コロナウイルス感染症の流行によって国境管理が厳しくなり、メキシコへの入国が困難になった。

メキシコは歴史的にずっとアメリカへの移住者を排出する国だったが、国内の所得が上昇し、人口が高齢化するにつれて、メキシコ自体が移住者の目的地となりつつある。

3 世界では都市化が進んでいる

西半球とヨーロッパの都市人口が飽和状態であることを考えれば、今後、成長が見込める都市の大半は、アジアとアフリカのものになるだろう。これまでと比較して、アフリカの都市ははるかに速いスピードで成長している。

1800年から1910年の工業化の最盛期、ロンドンは年2%のペースで成長した。つまり、ロンドンの人口が25年ごとに倍増していたのである。

一方、ルワンダの首都キガリの人口は、1950年から2010年にかけて年7%で成長し、南アフリカの研究者グレッグ・ミルズによれば、10年ごとに倍増しているそうだ。

また、インドでは4億9500万人が、中国では8億9300万人が都市に暮らしている。さらに、2018年から2050年にかけての世界の都市人口増加において、インド、中国、ナイジェリアが35%を占めることになるだろう。

インドでは4億1600万人、中国では2億5500万人、ナイジェリアでは1億8900万人、都市生活者が増加すると見込まれている。

2050年には、世界人口の70%が都市に暮らすことになると予測されるが、その大半は中・低所得国で起こるだろう。

今日の先進国は都市化によって経済的な恩恵を享受しているが、いまなお世界では約8億人がスラムで暮らしている一方で、基本的にいわゆる「スーパースター」的な都市だけが、イノベーション、資本、人材、投資のすべてを引き付けている。

都市化により莫大な経済的利益が生じているわけだが、所得や生活の質の向上を損なうかたちで、環境変化ももたらしている。

さらに、低所得国や下位中所得国における都市化は、食糧不安という危機をもたらす。増加する人口が輸入品に大きく依存していたり、いまだに自給的農業が主流であったりするからだ。

人口が増えれば必ず食糧危機に見舞われると、話を単純化しているわけではないし、厳格なマルサス主義に基づいて分析するつもりもないが、気候変動がすでに干ばつや洪水を悪化させていることは否定できず、急増する都市部はそうした自然災害にいっそう弱くなっている。

4 高齢化「世界」がやってくる

122歳を超える長生きはできないかもしれないが、いま100歳以上の人は以前より増えている。そして、日本では興味深い事態が生じている。

これまで日本政府は、100歳を迎えた高齢者に記念品として銀杯を贈ってきたが、100歳以上の長寿者の数はこの50年間、連続して増加している。

1963年に記録を開始したときにはわずか153人だったのに、2020年には8万人近くに増えているのだ。あまりにも人数が増えたことから、政府は経費削減のため銀杯を純銀製から銀メッキに変更した。これは懸命な対策だった。

なにしろ日本の100歳以上の人は、2027年には17万人になると予測されているからだ。

死ぬよりは老いるほうがましだ。そう考える人は多い。こうした考え方は高齢化社会にもある程度、当てはまる。

これからも高齢者の平均余命は延びるだろうし、乳児死亡率も減り続けるだろうから、それほど子どもをせっせと産まなくても大丈夫だと人々が自信を持てるようになるのは寿(ことほ)ぐべきことだ。

ところが、高齢になれば誰もが痛みや負担を感じるように、高齢化社会にも痛みや負担が生じる。20歳から69歳の人口は、2050年には韓国で16.2%、台湾で14.9%、中国で8.9%も減少するだろう。

高齢者への給付金支給や早期退職を保障している国が、このまま政策を変えずに高齢化すれば、経済は縮小する可能性が高く、政府は責務を果たすうえで難題に直面するだろう。

また、長期介護が可能な施設がほとんどなく、給付金の支給額が低い国では、高齢者の介護の負担を家族が負うことになり、出生率をさらに押し下げるだろう。

経済発展がきわめて早く起こった国は、高齢化においても第1波に乗ったため、近視眼的な年金対策しか立てておらず、莫大な予算を割かなければならない。

というのも、労働力が減少している高齢化国では、必要な財源をその時々の保険料収入から用意する賦課(ふか)方式の年金制度は持続不可能だからだ。

たとえ年金制度を回避したとしても、失業などによって早期に労働市場から退出することを高齢者に認めてしまえば、やはりコストがかかる。よって最先進国は、前例のない超高齢化に直面し、政策改革の難しい舵取りを迫られている。

あらゆる年齢の女性を労働市場に参入させ、高齢の労働者がもっと長く労働力人口にとどまれるようにする政策(たとえば定年制の廃止)を実施すれば、女性と高齢者の労働力率が低い社会(つまり最先進国)における労働力を、劇的に増加させることができるだろう。

こうした国々はまた、経済成長に貢献する労働力以外の要因に目を向け、対策を練ることもできる。

たとえば、生産性と効率性はテクノロジーで改善できるだろう。オートメーション化と移民の受け入れを実施すれば、高齢化に伴う労働力不足をいくぶんは埋め合わせできるだろうが、完全に相殺するのは無理だ。

健康もまた、高齢化する世界で生活の質を高く保ち、コストを下げ、生産性を上げて繁栄を続けるうえで、カギを握ることになるだろう。

5 適切な政策を実施すれば、望む未来へと歩めるようになる

人口は、私たちをのみ込む波ではない。何をしようと、人口の波が私たちをさまざまな場所へと押し流すわけではない―その流れの方向は、政策で変えることができる。そして、ありがたいことに、私たちはその政策を選ぶことができる。

つまり、因果関係を示す矢印は双方向で、一方には人口があり、その反対側には政治、社会関係、経済がある。言い換えれば、方程式の片側で行動を起こせば、反対側の変数が変わってくるのだ。

だが、これは問題にもなりうる。たとえば、人口ボーナスを最大限に利用したい国は、成長への土台となる政策を先行させなければならない。

そうした政策には、人口ボーナス期に生産年齢に達する若者の教育と訓練、海外からの投資を促すマクロ経済政策や、投資家がリスクを冒すだけの魅力がある平和で安定した国の構築などがあり、あらゆる手段を講じなければならない。

どれも簡単なことではないが、国際政策に詳しいメリリー・グリンドルは「十分なガバナンス」を目標にすることを推奨し、小さな変化のパワーを評価すべきだと論じている。

また、社会学者のジャック・ゴールドストーンと政治学者のラリー・ダイアモンドは、そうした政策のリストを簡潔に挙げている。

「教育、健康、インフラへの賢明な投資、自発的な家族計画への支援、基本的な財産権の保障、より包括的な経済成長の実現、非生産的で有害な目的のための国富や歳入の流用の防止」がそれである。

私たちに新型コロナウイルス感染症のパンデミックから学んだことがあるとすれば、優れた医療体制が整備されている国のほうが、不測の事態に向けた準備を整えられるということだ。

何がうまく機能したのかを検証し、そうした方策を幅広く実施するようにすれば、世界全体の健康状態を改善する道筋をつくることができる。

たとえば、マラリアはいまだに年間43万人の命を奪っているが、2010年から17年のあいだにマラリアの患者数は18%減少し、死亡者数も28%減少した。

2019年にはアルジェリアとアルゼンチンがマラリア根絶を宣言し、ガーナ、ケニア、マラウイではマラリアワクチンの接種が試験的に実施された。

また、エイズに対する世界的な闘いにおいても、大きな前進が見られている。ほんの数年前まで、アフリカ南部の一部の国々では、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に人口の3分の1を超える人々が感染していて、平均余命を最大15年も縮めていた。

だがWHOの報告によれば、2000年から18年のあいだに、HIVの新規感染者数は37%も減少した。感染に関連した死亡者数も37%減少し、抗レトロウイルス療法(ART)のおかげで1360万人の命が救われた。

その一方で、新型コロナウイルス感染症が本来ほかの医療分野に充てられるべき資金を奪っているため、従来の重点分野における前進のスピードが短期的に遅くなるのではないかという懸念の声が、専門家のあいだから上がっている。

先進国がパンデミックへの備えに尽力した結果、途上国の医療や健康問題に充てる資金が実際に減っていくかどうかを論じるのは時期尚早ではあるものの、ほかの疾患との闘いをパンデミックへの備えに置き換えるだけでは、一つの政策を近視眼的で不完全な政策に置き換えることになってしまう。

そうではなく、私たちはもっと全般的な健康問題に資金を投じる必要がある。そうすれば、健康に関する数々の課題に長期的かつ包括的に取り組むことができるだろう。

政策はまた、人口高齢化の強い影響力を評価する際にも役立つ。人口統計学的に見れば、ブラジルはロシアや中国よりもずっと若い国だ(中位数年齢は中国が38.4歳、ブラジルが35.5歳)。とはいえ、中国同様、ブラジルでも急速に高齢化が進んでいる。

そして人口統計のデータから得られるもっとも有益なことは、人口転換がかなり進んだ国は、ほぼ予測可能な道筋をたどって発展していくということだ。つまり、これから何が起こるかが、だいたい予測できるのだ。

ブラジルの合計特殊出生率は1.7で人口置換水準を下回っているため、ブラジルの政策立案者やビジネスリーダーは国が高齢化していることを認識している。にもかかわらず、ジルマ・ルセフ元大統領は1期目に、なんと年金支給額を増やしたのだ。

ブラジルはGDPに占める年金支給額の割合が、世界でもっとも高齢の国である日本よりも大きい。しかも平均退職年齢は日本が71歳であるのに対し、ブラジルはいったい何歳だと思われるだろうか?

なんと、56歳。人口高齢化に対処するうえで、これでは基盤が弱すぎる。

インドについても考慮すべきだろう。インドと中国を同列に語る人がいるのは、どちらも巨大な国であり、隣国であり、近年、似たような経済成長を遂げたからだ。

しかし、インドと中国を合わせれば世界人口の37%を占めるという、その人口規模を除けば、人口統計学的にも、その他多くの点でも、この2国は似ても似つかない。

国が導入する教育、都市化、年金といったありとあらゆる政策によって、人口動学(ダイナミックス)がどう作用するかが変わってくる。

インドと中国はさまざまな政策によって、人口動態が異なる道筋をたどっている。中国全土の人々がほぼ全員、文字の読み書きができる一方で、インドの女性の識字率はわずか66%だ。

中国の大規模な都市化は経済成長を大きく牽引したが、インドの都市化は2021年にはわずか35%で、世界平均の55.7%よりはるかに後れを取っている。

中国はその潜在能力を活かし、人口統計学を最大限に活用しているが、インドはそうした施策を行っていないのだ。

6 人口統計値に見られる格差が国の命運を分ける

人口のデータを見ると、世界の先進国と途上国のあいだの格差がどんどん広がっていることがわかる。2020年から50年の世界人口の増加の89%以上が、下位中所得国または低所得国で生じ、高所得国のそれは3%にすぎないだろう。

サハラ以南のアフリカは世界でもっとも急速に成長している地域の一つで、国連の推計によれば、この亜大陸における出生率が、現在の平均である女性1人当たり約5人から3人と少しに減らせたとしても、2045年までに人口は倍増する。

出生率が現在の水準でとどまった場合、この地域の人口はこれよりも10年早く倍増し、2035年には17億人を超えるだろう。

さて、この格差の反対側では、世界人口の42%が少子化の国(大半が先進国)で暮らしている。

一方、世界でもっとも人口が若い10ヵ国のうち、ソマリア、コンゴ民主共和国、ウガンダといった国はとりわけ若い。と当時に、これらの国は開かれた平和な民主国家ではないうえ、活発な経済成長を遂げているわけでもない。

年齢構造はすべてを物語るわけではないものの、さまざまな国の政治・社会・経済の問題に関する明確なヒントを伝えている。

出生率と年齢構造の関係、そして年齢構造と紛争や発展の関係を考慮すると、出生率がきわめて低い国(中年以上の年代が多い)と高い国(きわめて若い年代が多い)の経済は、それぞれが従属人口の要求を満たすうえで課題に直面するだろう。

その一方で、多くの新興国のように中間の年齢構造を持つ国は、高い経済成長と平和というボーナスを得るだろう。こうした変化がどのように列強に影響を及ぼし、世界に平和や繁栄をもたらしていくかは、今後、注目していくべきだろう。

また、地球規模で不平等がさらに広がり、悪化していくだろう。中東と北アフリカの地域(MENA)を見れば、この格差の大きさがよくわかる。

イランやチュニジアなど、この地域の多くの国が比較的出生率が低く、人口も高齢化しつつあるのに対し、イエメンといった国はいまだに出生率が高く、年齢構造も若い。

後発開発途上国は引き続き、国内での過酷な不平等に苦しむだろうし、これが不満の種となって政治的暴力を引き起こす可能性がある。

気候変動はさらなる課題をもたらすだろう。貧困国は割が合わないほどの悪影響を受けるだろうし、先進国でさえ貧困層は同様に苦しむことになるだろう。

貧困国や貧しい地域は、高温や極端な異常気象に適応する能力が低いからだ。人口増加と収入増加が続けば、とくにアメリカや中国が明確なリーダーシップを発揮しないかぎり、温室効果ガス排出量も増え続けるだろう。

温暖化と気候変動はまた、感染症を新たな地域に広げることになる。たとえば蚊の分布域は拡大しており、黄熱病などの感染症が伝播するリスクがある地域も広がりを見せている。