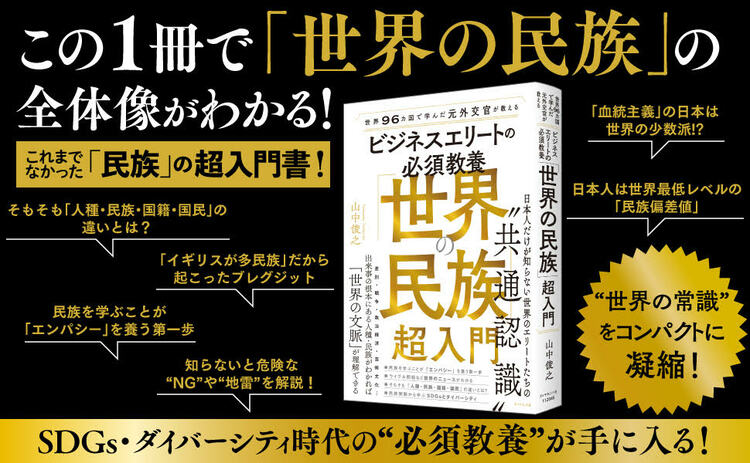

「人種・民族に関する問題は根深い…」。コロナ禍で起こった人種差別反対デモを見てそう感じた人が多かっただろう。差別や戦争、政治、経済など、実は世界で起こっている問題の“根っこ”には民族問題があることが多い。芸術や文化にも“民族”を扱ったものは非常に多く、もはやビジネスパーソンの必須教養と言ってもいいだろう。本連載では、世界96ヵ国で学んだ元外交官・山中俊之氏による著書、『ビジネスエリートの必須教養「世界の民族」超入門』(ダイヤモンド社)の内容から、多様性・SDGs時代の世界の常識をお伝えしていく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

人種分断の根っこは奴隷制の爪痕

「なぜ、アメリカはイギリス系の移民が中心に建国した他の国に比べて、人種問題が大きいのか?」

私のなかでこれは長年のテーマであり、いろいろな人と議論を重ねてきました。

比較的黒人の人口比率が高いということは理由の一つになると思いますが、その他にたどり着いた仮説が、「国家の成り立ちに奴隷制が深く関わっているからではないか」というもの。

移民によって作られた新しい国は、基幹産業がありませんし、労働者も確保されていません。

インフラを整備するにも、社会経済を成り立たせるためにも、アフリカの奴隷の存在が不可欠でした。

現在のアメリカでは黒人の人口比は10%ほどですが、19世紀の南部では黒人の数が非常に多かったのです。たとえば、ルイジアナ州では、1900年時点で州内人口の47%が黒人でした。

西欧的なものが何もない土地にヨーロッパ系の移民が思い描く国を作るには労働力が不可欠で、その担い手が黒人奴隷だった──その意味で、黒人はアメリカ社会の重要な一部分だったという歴史があります。この話をもう少し掘り下げてみましょう。

私たちの資本主義社会では、「新たな仕事があるから働き手が必要だ」となれば、資本家にも労働者にも朗報です。

雇用の創出となり、労働者は働いた分だけ対価を得る、当たり前すぎる話です。

ところが南部の大農園でハッピーなのは資本家だけ。労働者にはデメリットだけでした。

農場経営者にとって、何人奴隷がいるかは収益に直結しており、今の会社経営でいうと、奴隷は売上原価にほとんどならないローコストです。

給料は限りなくゼロに近く、福利厚生も労働条件もないので人件費は最小限。敷地内に小屋を建て、栄養も何もない残り物を食べさせ、与えるのは最低限の生活ですから、奴隷として「購入」した時の代金だけで後は減価償却となるのです。

優しい経営者であれば、自分が所有する黒人に対して休日に教会に行かせたり、衣服を与えたりしたようですが、それは個人の(おそらくキリスト教的な博愛に基づく)施しであり、社会全体のシステムではありません。

お金もメンテナンスもいらない労働力は、誤解を恐れずにいえば優秀な機械と同じで、多ければ多いほどいい。

白人経営者にとって黒人奴隷は労働者ですらなく重要な財産であり、「逃げられるのも死なれるのも困る」という存在でした。

そして、自らの意思と関係なく無理やり売られてきて働かされた黒人たちは、自分の意思で働く労働者ではなくまさしく強制的に調達された奴隷だったのです。

アメリカの国力が増すにつれて労働力のニーズは増え続け、奴隷として強制的に連れてこられる人は増加していきます。

17世紀初頭から200年も「奴隷」として強制連行され、人権ゼロの立場に置かれた人たちの苦しみは、簡単に癒えるはずがないでしょう。

ヨーロッパにも黒人は増えていますが、アメリカのような問題にはなっていません。なぜなら、まず人数が少ないこと。

何よりもアメリカに比べると自分の意思で移住した人たちが圧倒的に多く、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドも同様で、アメリカほど黒人の奴隷制度が国の成立の根幹と関わってはいません。

中南米のカリブ海にも大勢のアフリカ奴隷がいましたが、カリブ海の国々は先住民や先住民と混血したメスティーソも働かされていたので、アメリカとは事情が異なる面があります。

アメリカはアフリカと並んで、奴隷制の爪痕が深い地域といえます。それがアメリカの根深い人種問題であり、近年表面化したのが、ブラック・ライブズ・マターなのです。