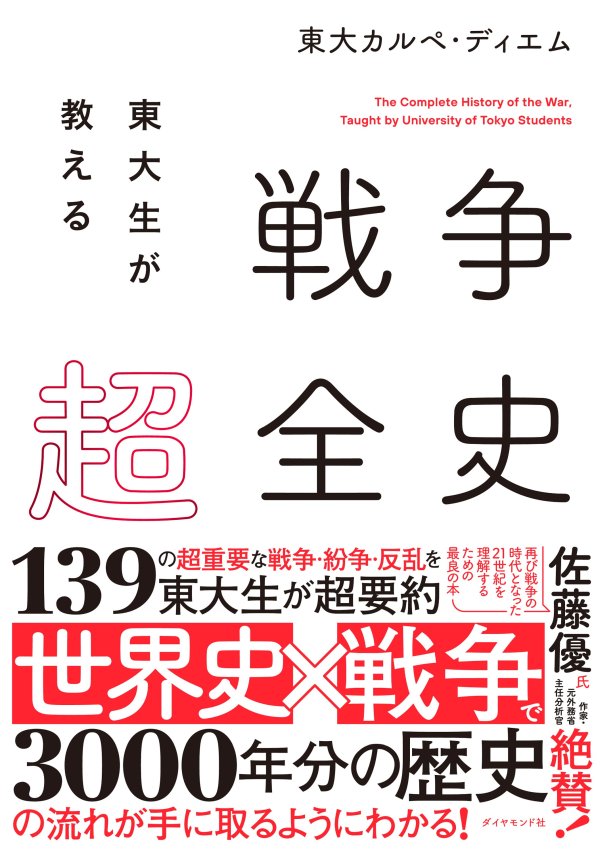

「世界史とは、戦争の歴史です」。そう語るのは、現役東大生集団の東大カルペ・ディエムだ。全国複数の高校で学習指導を行う彼らが、「戦争」を切り口に、世界史の流れをわかりやすく解説した『東大生が教える 戦争超全史』が3月1日に刊行された。世界史、現代情勢を理解するうえで超重要な戦争・反乱・革命・紛争を、「地域別」にたどった、教養にも受験にも効く一冊だ。古代の戦争からウクライナ戦争まで、約140の戦争が掲載された、まさに「全史」と呼ぶにふさわしい教養書である。元外務省主任分析官である佐藤優氏も絶賛の声を寄せる本書の内容の一部を、特別に公開する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

中国で生まれた新宗教「太平道」とは?

社会が不安定な時代に広まるのが“宗教”です。その宗教が国を変えてしまったのが184年に中国で起きた「黄巾の乱」です。とある宗教結社が当時の中国の王朝「後漢」の政治の腐乱を見かねて立ち上がりました。

後漢は、国力を安定させるとともに周辺国を圧倒しましたが、次第に宦官(皇后などのお世話役)と外戚(皇帝の妃の一族)らによる権力争いなどが原因で本来の政治が疎かになり、権力を求めた蹴落とし合いばかりが起こった結果、国が混乱に陥ってしまいました。

そんなときに現れたのが、新宗教である太平道のリーダーである張角でした。太平道とは、「罪を懺悔して、水とお札を飲むと病が治る」という宗教で、そのハードルの低さから庶民にも受け入れられやすく、多数の信者がいたとされます。社会が不安定な時代において広まるのが宗教であり、この後漢の政治が腐敗したタイミングは、まさに太平道の拡大に適していたのでしょう。

「黄色の頭巾」をかぶった人たちが反乱を起こした

この張角が率いる太平道が引き起こした一大事件が、後漢をひっくり返す大乱「黄巾の乱」でした。参加者は黄色の頭巾を身につけ、敵・味方を区別しました。これが“黄巾”の乱といわれるゆえんです。また、「色」を使うことは、士気を高める効果もあり、この後の中国でもこの手法をまねた反乱が起こっています。

各地の有力者たちが名を上げるために、想像以上に大きくなった反乱勢力の討伐に向かいました。そのため、たった10か月の間に10万人余りの黄巾賊が殺されたといいます。結局、最後は張角が病死し、反乱は平定されました。

しかし、後漢陣営の被害も甚大であり、この後も黄色の頭巾をかぶった人たちが完全に消え去ることはなく、小規模な反乱が止まらない状態だったとされています。こうして混乱に包まれた後漢は、その後、220年には滅亡してしまうのでした。

(本原稿は、『東大生が教える 戦争超全史』の内容を抜粋・編集したものです)

東大カルペ・ディエム

現役の東大生集団。貧困家庭で週3日アルバイトをしながら合格した東大生や地方公立高校で東大模試1位になった東大生など、多くの「逆転合格」をした現役東大生が集い、全国複数の学校でワークショップや講演会を実施している。年間1000人以上の生徒に学習指導を行う。著書に『東大生が教える戦争超全史』(ダイヤモンド社)などがある。