かつて松下幸之助や稲盛和夫など、カリスマ経営者の下で実践されてきた「理念経営」だが、いまでは時代感覚にすぐれた人・組織が、ここに大きな可能性を感じているという。実際、注目のキーワードとなった「パーパス」のほか、自社の「ミッション・ビジョン・バリュー」や「カルチャー」の見直しを進める企業も多い。

しかし「どこから手をつければ…」と途方に暮れている人・組織も少なくないだろう。そんな悩みを抱くリーダーたちにおすすめの書籍が、株式会社BIOTOPE代表・佐宗邦威氏の著書『理念経営2.0』だ。「本書を読んでいて途中から嫉妬を覚えました」(山口周氏)、「世界で初めて理念経営の諸概念を体系化した本」(入山章栄氏)と絶賛のコメントが寄せられている同書では、「自社らしい企業理念をつくり、それを確実に活かしていくための具体的な方法論」がわかりやすく説かれている。

本稿では、同書より一部を抜粋・編集し、「トップのメッセージが社員の心に響かなくなった理由」をご紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

なぜ企業理念が社員に響かないのか?

前回の記事では、現代の経営において「企業理念」の見直しが進んでいる背景を説明した。

※参考記事:「好業績なのに人が離れていく会社」に足りない、たった1つのもの

そうはいっても、現状では企業理念というものに、どこか浮世離れした印象を抱いている人も少なくないだろう。実際、単なる「額に入れられた標語」になっている企業も多い。これを再設定しようにも、どんな手順を踏めばそこに「自社なりの思想」を込められるのかがわからない、というケースがほとんどではないだろうか。

企業理念をつくるとき、これまでは創業者が日々の経営を通じて大事にしたい原則を言語化し、憲法のように制定していた。宗教的カリスマ経営者が人生哲学を語った本を出版したり、社訓を唱和したり、社歌を歌ったりすることで、トップダウンで制定した理念を“浸透”させていくのが、理念経営の常識だった。

しかし現代では、創業者がつくった理念を一方的に浸透させようとしても、社員にはなかなか響かない。それは、世の中の価値観が多様化し、「トップの価値観=組織の価値観」とはなりにくくなっているからだ。

理念経営の常識が変わりつつある

これからの企業理念は、「社長の誓い」ではなく、「みんなの物語」の源泉としての性格を持つようになる。そんな理念をつくるには、組織のなかに暗黙裡に存在する思想を掘り起こし、言語化していくことが必要となる。

つまり、理念経営の常識そのものが大きく変わりつつあるのだ。

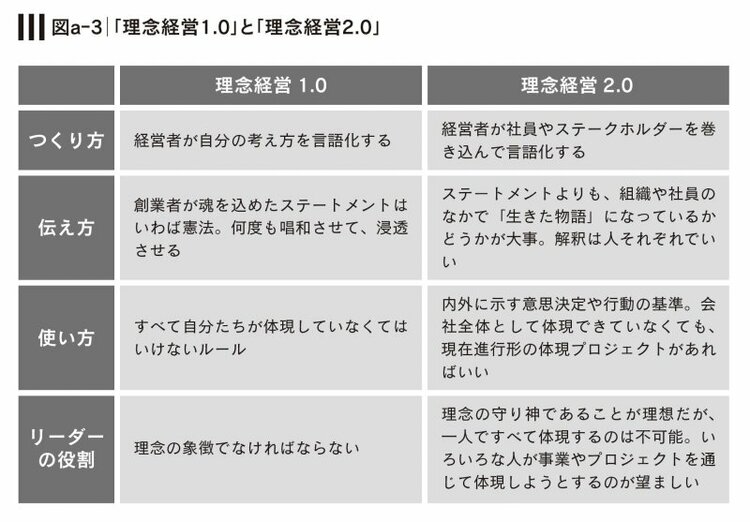

ここで、「社長の誓い」としての企業理念を植えつけていく経営スタイルが理念経営1.0であるとすれば、あくまでも「みんなの価値創造の物語を生むためのソース」として企業理念を位置づけていくあり方は理念経営2.0と呼ぶことができるだろう。

「理念を言葉にする意味なんてない」は本当か?

こういう話をすると、日本でもヒットした『ティール組織』を連想する人もいるかもしれない。同書の著者であるフレデリック・ラルーは、社員一人ひとりが自律的に働きながら全体として進化していく、生き物のような新しい組織の形を提唱している。

そのなかでもとくに大事な考え方が「進化する目的」という考え方だ。ここでは、組織の理念は、つねにその組織のメンバーによって探究され、アップデートされていくものだととらえられている。大義の旗を掲げたとしても、それはあくまで「現時点でのもの」であり、実際に組織を運営していく過程でどんどんアップデートしていけばいいというわけだ。

その考え方には半分同意するが、同意できない部分もある。ティール組織では、理念は進化し続けるので、必ずしも言語化しなくてもよく、社員のなかに息づいていればいいという考え方をとる。

しかし、言語化しないで暗黙知のままにとどめていると、文脈を共有している限られた人にしか広がっていかない。組織の規模が大きくなっていくなかで、自分たちの組織のエッセンスを言語化して共有することは不可欠なステップなのだ。

「固定した文言を決めること」ではなく

「自由な語りが生まれること」が大事

重要なのは、社員それぞれが自分たちの理念について、つねに自問自答して語り合う場を持つことだ。

「自分たちはなんのために存在するのか?」「自分たちのミッションはなんなのか?」という問いは、個人に置き換えてみると、「自分はなんのために生きているのか?」「自分が人生で達成すべき役割とはなんだろう?」という自分探しの問いだ。

このような問いは、直接的には会社の売上・利益につながらないので、無駄な行為に思えるかもしれない。しかし、自分たちの理念について話し合う場というのは、いわば「企業の思想版R&D」のようなものだ。

こうした語り合いが蓄積されていくことで、一人ひとりのなかに、そして組織のなかに思想の根が広がっていき、事業そのものが堅固になっていくのである。