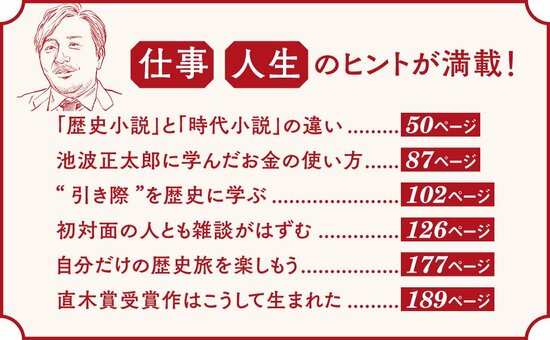

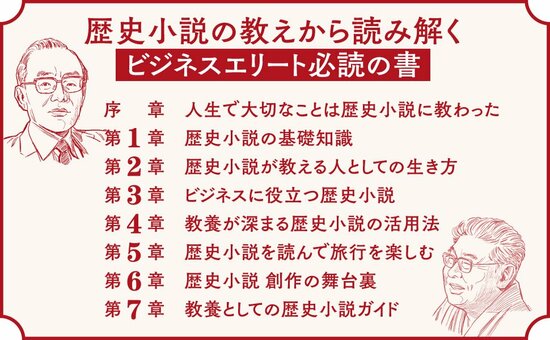

直木賞作家・今村翔吾初のビジネス書『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)では、教養という視点から歴史小説について語っている。小学5年生で歴史小説と出会い、ひたすら歴史小説を読み込む青春時代を送ってきた著者は、20代までダンス・インストラクターとして活動。30歳のときに一念発起して、埋蔵文化財の発掘調査員をしながら歴史小説家を目指したという異色の作家が、“歴史小説マニア”の視点から、歴史小説という文芸ジャンルについて掘り下げるだけでなく、小説から得られる教養の中身やおすすめの作品まで、さまざまな角度から縦横無尽に語り尽くす。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「歴史小説」と「歴史書」は別物

これから本格的に歴史小説を読もうとする人に注意してほしいのは、小説と歴史書は別物だということです。

歴史小説家は、あくまでも物語を楽しんでもらいながら、知らない間に歴史が好きになり、歴史の知識を身につけてくれたら嬉しい、というくらいの思いで作品を書いています。

「歴史を学べ、もっと知れ」と思っているとしたら、その書き手は正しく歴史小説を書けていないとさえいえます。

読者への押しつけ

同業者の悪口はあまり言いたくないのですが、実際に「俺はこれだけ調べたぞ」と言わんばかりに、調べた情報をすべて盛り込もうとする書き手がいます。

物語の本筋とは無関係の情報なのですが、調べた苦労を思うと披露せずにはいられないのでしょう。

「実は、このときの○○の妹は後に□□となり、90歳まで生き延びることとなるが、これはまた別の話である」

こういった記述は、読者に対するただの押しつけです。

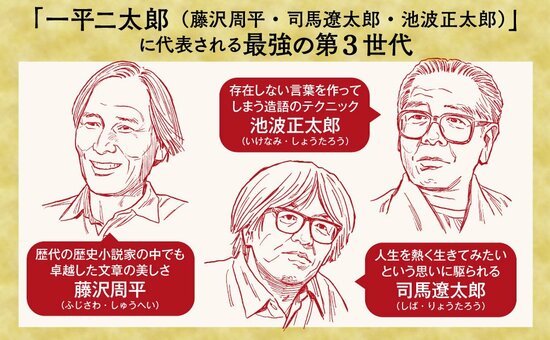

読んでほしい歴史小説家

押しつけがましさを回避しながら歴史の知識を伝え、次の作品を読みたくなるように誘うのが歴史小説家のテクニック。

このジャンルの入口を担っている書き手の1人として、それを忘れないように作品を書いていますし、それができている書き手の本を読んでほしいのです。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。