中国は、土地の所有権は地目に無関係に、法律で個人にはなく農地や山林ならば村の集団(中国の法律用語では「集体」)にあり、都会の住宅地や工場敷地ならば国家所有と決まっている。農家は請負土地経営権(これはあなたの専用農地だからここで農業をしてもいいですよ、とされた権利)、日本でいう借地権・耕作権を所有でき、農民・農村戸籍を持つ都会人・一般資本制企業(2018年の法改正から有資格者に)・農民組織企業・農協などに権利譲渡ができる。売買はできないが、そこにはうまい手がある。年間の借地料を農地価格に代わる取引価格とする方法である。主に地方政府による土地収用権を保留したままではあるが、実際の法的効果は権利の売買と変わらない。

農地売買のインターネットサイトには、農地の現状写真・所在地・取引希望面積・単位面積当たり価格・連絡方法などの情報が映し出され、農地の請負経営権を売りたい・買いたい者が利用できるようになっている。こうした農地取引市場サイトは多数あり、省別・市別・耕地・畜産用地・施設用地などの用途別に一覧の形式はほぼ似ている。「土地資源ネット」というサイトは、取引目的に応じた農地・住宅地・商業用地・工業用地が展示販売されている。たとえば、その中の一つには「広東省・農地14ヘクタール・10アール1万2000円・貸付期間10年」とある。成約後の契約期間は更新可能であり、農地がよほどの使い方でもされないかぎり長期間の耕作ができるのが一般的である。

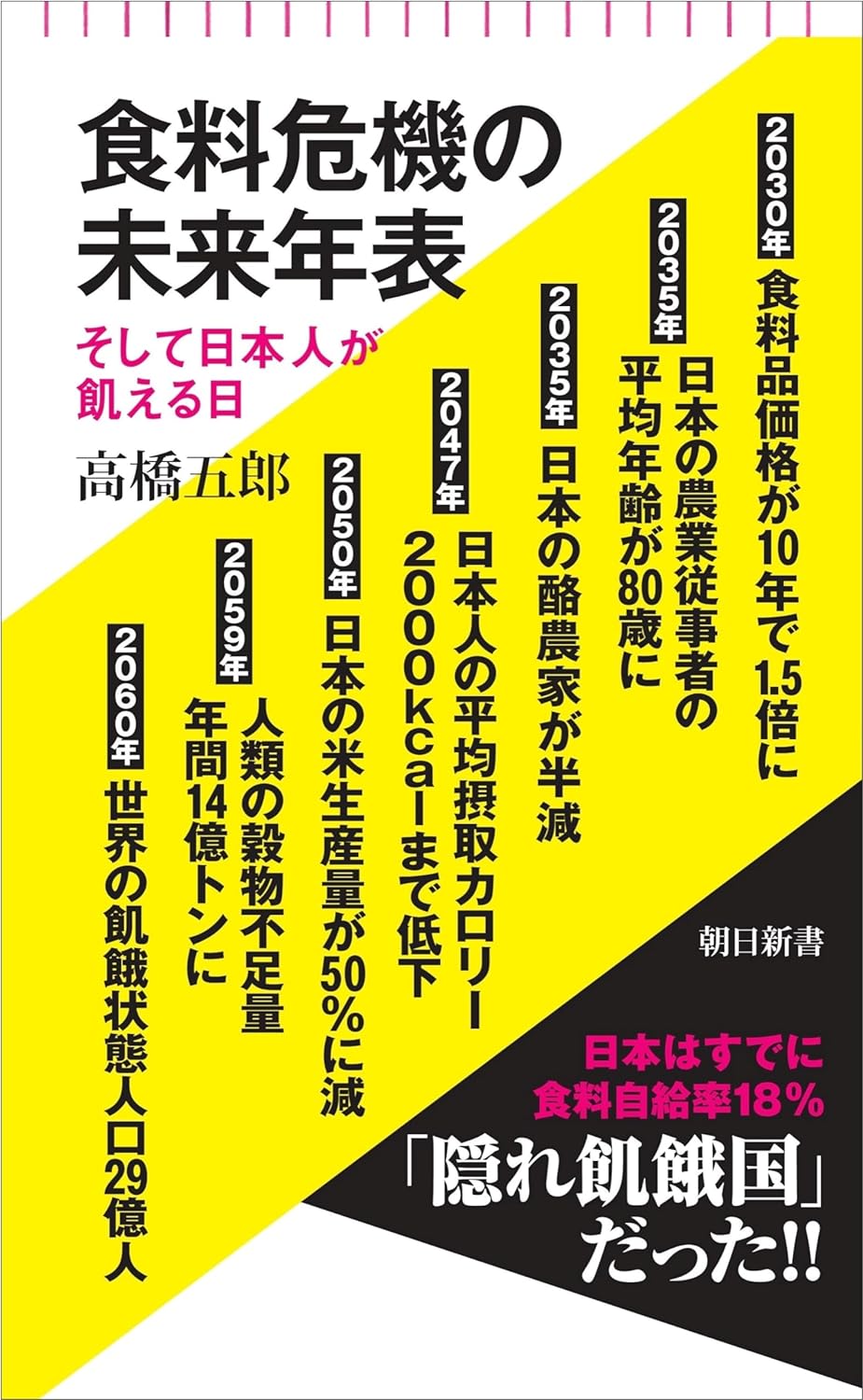

『食料危機の未来年表 そして日本人が飢える日』

『食料危機の未来年表 そして日本人が飢える日』高橋 五郎 (著)

定価979円

(朝日新聞出版)

中国の耕地面積(牧野・家畜放牧場を除く)は約1億3000万ヘクタール、そのうち2億3000万戸の農家が農業生産を請け負っている農地(請負土地経営権農地)が9200万ヘクタール、さらにこのうちの3400万ヘクタール(約37%)が、農家から他の農家などへ権利移転している(2017年、中国農業農村省)。権利移転面積は年々増加、現在では請負土地経営権農地の半分以上に当たる5000万ヘクタール近くに達しているとみられる。

権利移転を受けるのは農家にかぎらず、むしろ企業経営体に注目が集まっている。その規模はケタが違うとはこのことで、数万ヘクタールはざらで、中には数十万ヘクタールの規模の農業経営体まで各地に登場している。

これが現在の中国の資本制農業経営の一般的なかたちであり、農地制度自由化の実態である。今後は農業経営体の定義が広くなり、地域の商工業者資本の参入が可能になったことから農業経営への参入自由化の波はさらに広がっていく可能性が高いとみられる。

1948年新潟県生まれ。農学博士(千葉大学)。愛知大学名誉教授・同大国際中国学研究センターフェロー。中国経済経営学会名誉会員。専門分野は中国・アジアの食料・農業問題、世界の飢餓問題。主な著書に『農民も土も水も悲惨な中国農業』2009年(朝日新書)、『新型世界食料危機の時代』2011年(論創社)、『日中食品汚染』2014年(文春新書)、『デジタル食品の恐怖』2016年(新潮新書)、『中国が世界を牛耳る100の分野』2022年(光文社新書)など。

※AERA dot.より転載