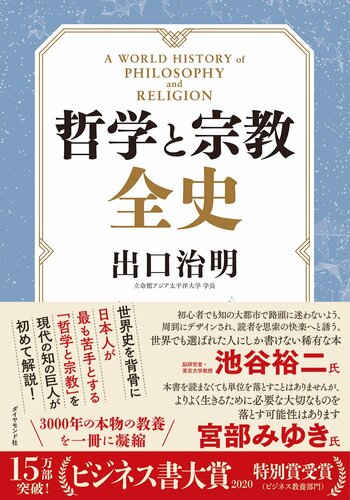

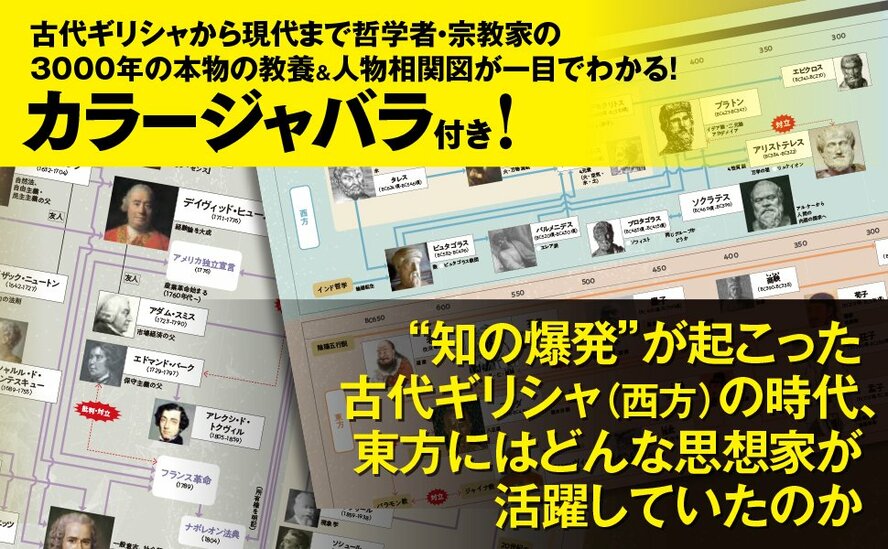

世界1200都市を訪れ、1万冊超を読破した“現代の知の巨人”、稀代の読書家として知られる出口治明APU(立命館アジア太平洋大学)学長。世界史を背骨に日本人が最も苦手とする「哲学と宗教」の全史を初めて体系的に解説した『哲学と宗教全史』が「ビジネス書大賞2020」特別賞(ビジネス教養部門)を受賞。宮部みゆき氏が「本書を読まなくても単位を落とすことはありませんが、よりよく生きるために必要な大切なものを落とす可能性はあります」と評する本書を抜粋しながら、哲学と宗教のツボについて語ってもらおう。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

サルトルの実存主義は

どのような状況下で構想されたか

出口治明(でぐち・はるあき)

出口治明(でぐち・はるあき)立命館アジア太平洋大学(APU)学長

1948年、三重県美杉村生まれ。京都大学法学部を卒業後、1972年、日本生命保険相互会社入社。企画部や財務企画部にて経営企画を担当する。ロンドン現地法人社長、国際業務部長などを経て2006年に退職。同年、ネットライフ企画株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。2008年4月、生命保険業免許取得に伴いライフネット生命保険株式会社に社名を変更。2012年、上場。社長、会長を10年務めた後、2018年より現職。訪れた世界の都市は1200以上、読んだ本は1万冊超。歴史への造詣が深いことから、京都大学の「国際人のグローバル・リテラシー」特別講義では世界史の講義を受け持った。

おもな著書に『哲学と宗教全史』(ダイヤモンド社)、『生命保険入門 新版』(岩波書店)、『仕事に効く教養としての「世界史」I・II』(祥伝社)、『全世界史(上)(下)』『「働き方」の教科書』(以上、新潮社)、『人生を面白くする 本物の教養』(幻冬舎新書)、『人類5000年史I・II』(ちくま新書)、『0から学ぶ「日本史」講義 古代篇、中世篇』(文藝春秋)など多数。

言語ゲームを提唱したウィトゲンシュタインは1951年に死去しています。

したがってその晩年は、第二次世界大戦(1939-1945)の渦中でした。

第二次世界大戦は未曾有の損害をヨーロッパにもたらしました。

それはナチスに代表される全体主義、ファシズムとの戦いでした。

第二次世界大戦後の思想界で脚光を浴びた哲学者として、ジャン=ポール・サルトル(1905-1980)を挙げたいと思います。

『哲学と宗教全史』の第12章で取り上げた、20世紀を代表する哲学者の5人の中で最後まで迷った末の一人がサルトルです。

他の4人については迷いはありませんでしたが、なぜマルティン・ハイデガー(1889-1976)やモーリス・メルロ=ポンティ(1908-1961)やエマニュエル・レヴィナス(1906-1995)ではなくサルトルを選んだのかと問われたら、直観で選んだという以外の答えはありません。

サルトルの思想は実存主義と呼ばれます。

キルケゴールは神の存在を認めたうえで、宗教的実存を考えました。

ニーチェは神を否定し、それでも生きる超人としての強い実存を考えました。

サルトルは実存について次のように考えました。

「実存は本質に先立つ」

サルトルの実存主義は無神論的実存主義と呼ばれています。

もしも神が存在するとすれば、世界を創造し、世界の本質や人間の本質を決定するのは神です。

しかし神が存在しないとすれば、人間の赤ちゃんは、まず物体としてこの世に現れます。

そして成長するに従って、人間はさまざまなことを学び人間の本質について、あれこれと考え始めます。

このように人間は、「自由な実存として存在している」とサルトルは考えました。

しかし自由であるということは、人間は自らの意志によって、人間の本質をつくり出さねばならない、ということでもあります。

どんな人生をおくるのか、どんな未来像を描くかを、自分で考えて実行していかねばならない「自由」を、持たされることでもあるのです。

さらに人間が社会との関連の中で生きていく以上、自らの意志で自由に行動した責任は、自分だけでなく社会に対しても背負わなければなりません。

人間が自分の意志で自己の本質をつくることは自由です。

しかし神なき世界である以上、その自由は逃れることが不可能な自由でもあるのです。

「人間は自由の刑に処せられている」

サルトルは、実存と自由の関係について次のような言葉を残しました。

「人間は自由の刑に処せられている」

サルトルは1938年に小説『嘔吐』(新訳、鈴木道彦訳、人文書院)を発表しました。

実存主義の聖典の一つと呼ばれる話題になった小説です。

また1943年には『存在と無』を発表しました(邦訳『存在と無──現象学的存在論の試み』松浪信三郎訳、ちくま学芸文庫、全3冊)。

サルトルは『嘔吐』発刊当時、大学教授の職に就いていました。

また『存在と無』を執筆していた頃は、ナチスドイツ占領下のパリでレジスタンス運動が盛んな時代でした。

第二次世界大戦は1939年から1945年まで続いています。

サルトルの実存主義を代表する2冊の書籍は、大戦の直前から渦中にかけて書かれたものだったのです。

『嘔吐』の主人公ロカンタンはサルトルの感じていた実存的不安を表現しているといわれています。

いずれにせよ、文学者および哲学者としての彼の存在は、この2冊の著書によって世界中から注目されるようになりました。

「アンガージュマン」とは何か

サルトルは「人間は自由の刑に処せられて」、疎外感を味わいながら閉塞状況と戦って生きていると考えました。

しかし彼は第二次世界大戦後、アンガージュマンという考え方を、折に触れて主張するようになります。

アンガージュマン engagement というフランス語には、契約とか拘束などの意味があります。

この言葉を彼は、次のような意味で使用しました。

人間は自分の置かれている状況に拘束されて生きている。

それが個人の自由の現実である。

しかしその個人を拘束している現実に対して、個人が主体的に行動することは可能である。

そのことは人間の実存の本質を変革することにもつながる、とサルトルは考えたのです。

このように自由な個人が主体的に行動を起こして、社会と自分自身の変革を実現させることを、サルトルは「アンガージュマン」と表現しました。

アンガージュマンという思想は、前述した自由の刑に処せられている人間がそこを抜け出して新たな自己確立に向かうこと、そのようにも考えられます。

その意味からアンガージュマンを、彼の実存主義の発展した形と考える視点もあります。

しかしアンガージュマンの原点は次のことにあると、考える見方のほうが有力です。

サルトルは第二次世界大戦で連合軍が全体主義のファシズム陣営に勝利したとき、歴史というものは長い目で見たら進化するのだという、ヘーゲルからマルクスへと引き継がれた歴史観に共鳴し、それを評価したのではないか。

そしてそのことから、彼はアンガージュマンの発想に思い至ったのではないか、と考える視点です。

自由な個人が主体的に行動するという、アンガージュマンの思想は、第二次世界大戦でのナチスに対するレジスタンス運動が歴史的な原点となります。

そしてサルトル自身がパリのレジスタンス運動にシンパシーを感じ、参加していたのです。

その意味でアンガージュマンという思想は、彼の実体験という強力な経験の裏づけを有しているともいえます。

サルトルは第二次世界大戦の惨禍を教訓として、唯物論によってではなく「自由な人間が主体的に行動する」というアンガージュマンの思想を軸として、ヘーゲルからマルクスへと続いてきた進歩史観を再生できないか、と考えていたように思われます。

そして彼の思想は自由主義社会で注目され、一時期のパリの学生運動のバックボーンとなり、日本の全共闘運動にも多大の影響を与えました。

20世紀の思想界で特異な位置

そのような意味も含めて彼の存在は、20世紀の思想界に特異な位置を占めていると思います。

現在のフランスで行われている「イエローべスト運動」(僕は現代版「黄巾の乱」と呼んでいるのですが)もアンガージュマンの一環なのかもしれません。

サルトルは海軍将校であった父のもとに、パリ16区で生まれました。

生後15か月で父が病没したため、母方の祖父であるシュヴァイツァー一家に引き取られて成長しました。

シュヴァイツァー家はノーベル平和賞を受賞したアルベルト・シュヴァイツァーの伯父に当たる家柄です。

サルトルはその生涯をパリで、ブルジョワ知識人階級の人間として生きました。

彼の著作のほとんどは人文書院の『サルトル全集』に収録されています。

なお、サルトルのパートナーは、女性解放運動の先駆者で名著『第二の性』を書いたシモーヌ・ド・ボーヴォワールでした。

(本原稿は、出口治明著『哲学と宗教全史』からの抜粋です)