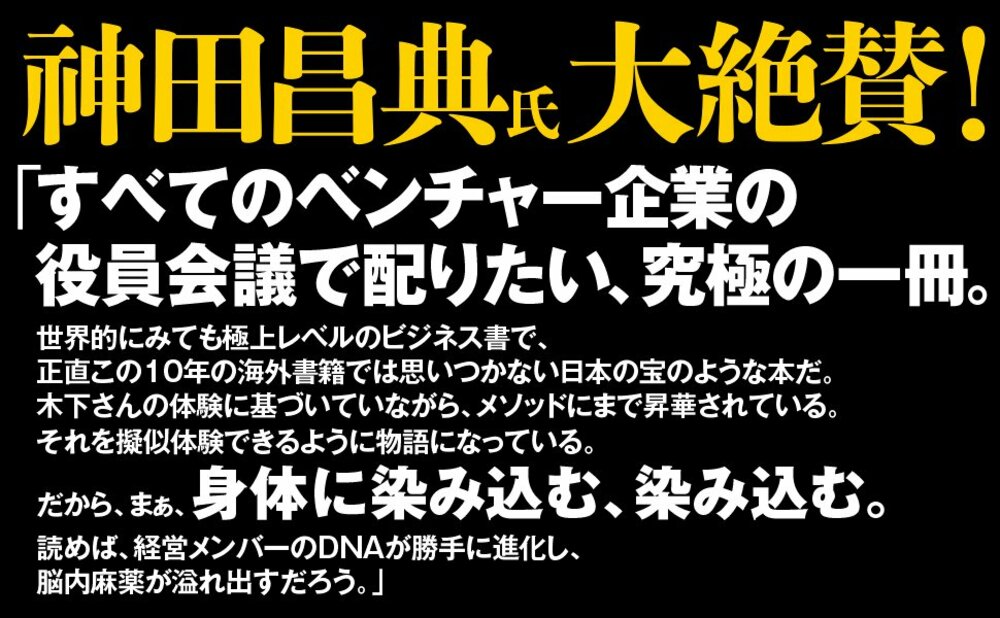

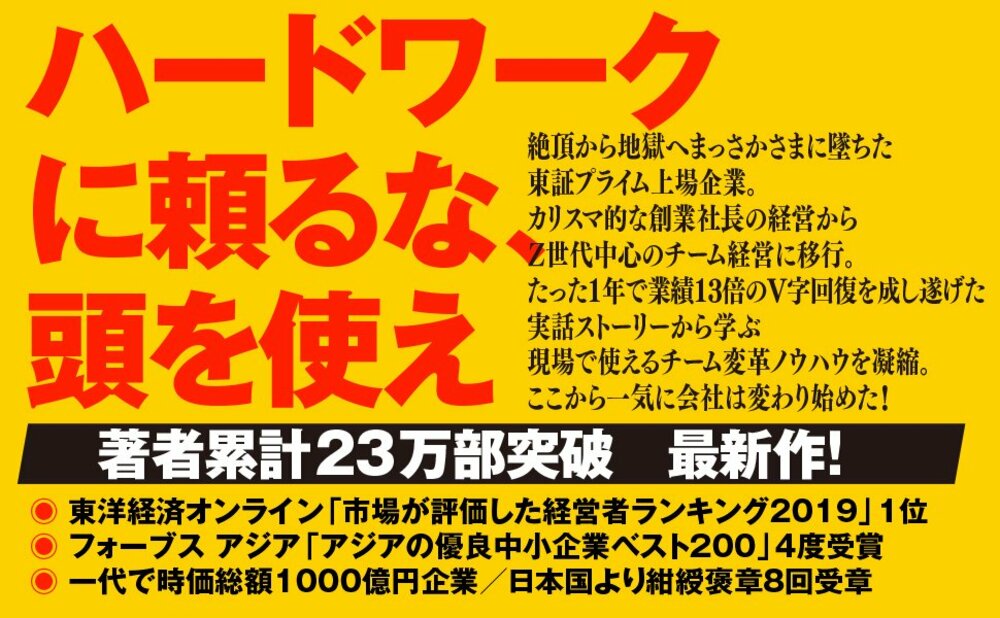

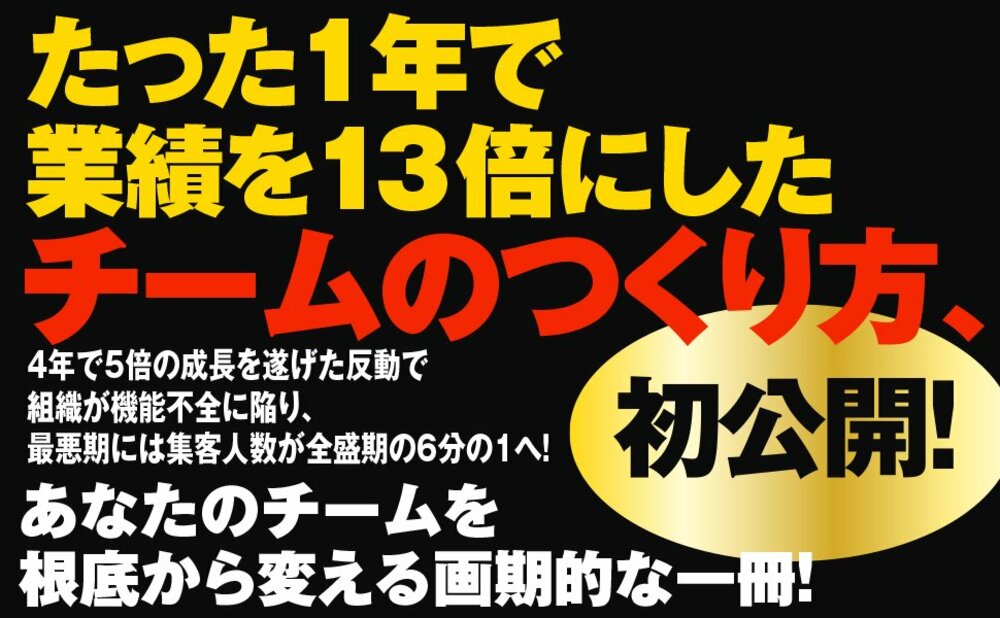

人が次々辞めていく、上司と部下の会話がない、メンバーのモチベーションが上がらない――コロナ明け、チーム内コミュニケーションに悩んでいる人も多いかもしれない。そんな悩める人たちに話題となっているのが、北の達人コーポレーション(東証プライム上場)・木下勝寿社長の最新刊『チームX(エックス)――ストーリーで学ぶ1年で業績を13倍にしたチームのつくり方』。神田昌典氏は「世界的にみても極上レベルのビジネス書」と絶賛した。これまでのシリーズ『売上最小化、利益最大化の法則』は「20年に一冊の本」と人気会計士から評され、『時間最短化、成果最大化の法則』はニトリ・似鳥会長と食べチョク・秋元代表から「2022年に読んだおすすめ3選」に選抜。だが、その裏には「絶頂から奈落の底へ」そして「1年でチーム業績を13倍にした」という知られざるV字回復のドラマがあった。しかもその立役者はZ世代のリーダーたちだという。

そこで今回、本書からより深い学びを得ようと、インタビュー企画を実施。本書を読み解くのは、独自の目標実現法「行動イノベーション」アプローチで、キャリア構築・人材育成に携わってきた大平信孝氏だ。『やる気に頼らず「すぐやる人」になる37のコツ』(かんき出版)をはじめ、ベストセラー作家でもある大平氏は『チームX』をどう読み解いたのか。連載7回目は、「ミスしても謝らない人の対処法」について話を聞いた。(構成・川代紗生)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「ギャフンと言わせる」ことが目的化する危険性

――「ミスをしても謝らない人」がいたら、管理職はどのように対処すればいいでしょうか。メンバーに迷惑をかけても誤魔化したり、言い訳したり、他の人に責任を押しつけたりして、謝ることから逃げる人がいますよね。

大平信孝(以下、大平):ありがちな失敗例としては、「謝らない相手を問い詰め、ギャフンと言わせる」ことが目的になってしまうケースです。

――ああ、「あるある」ですね……。

大平:自分のミスを認めない人がいると、どうしても感情的になってしまいがちですが、「相手の顔を青白くさせてやりたい」「懲らしめてやりたい」と思ってしまうと、本末転倒です。

あくまでも、「チームとして成果を出す」ことがゴールであり、ミスを指摘し、同じミスをしないようにしてもらうことは手段の1つ。こういうときほど冷静な対話を心がけないと、話が余計にこじれてしまいます。

「ミスの起点」を明確にする1つの質問

――でも、ミスを誤魔化されると、残念な気持ちになりますし、上司としても精神的にかなり消耗しますよね。感情的に本音をぶつけたくなってしまう人も多いと思いますが、どうすれば、冷静かつ効果的な指導ができるでしょうか?

大平:1つ、おすすめの質問があります。

「本当はどうしたかったの?」

という問いかけてみることです。

――「本当は、どうしたかったのか」ですか。

大平:はい、ミスをした事象に関して、本当はどう対処したかったのか、検証してみるといいと思います。

どこまでは予定通りにできていて、どこからボタンの掛け違いが起こったのか。

「ここまでは問題なかったのですが、ここから、こういうふうに考えてしまい、それがミスにつながったかもしれません」

という言葉を、当人から引き出せるといいですよね。

どこからそのミスが始まったのかという、「ミスの起点」を明確にすることを心がけるといいと思います。

――なるほど、ミスの起点ですか。

大平:ミスしてしまった人は、上司や同僚に迷惑をかけた時点で、頭の中がパニックになっているものです。誰だって、ミスをしたくてミスするわけではなく、しっかり準備していた部分や、問題なく進んでいた部分もあるはず。でも、部下のミスを知った管理職は頭ごなしに部下を怒りがちです。

部下としては、今までがんばってやってきた努力がすべてムダと思われるのが嫌だからこそ、誤魔化したり、責任逃れしたりするのでしょう。

「原因解消思考」と「最終目的逆算思考」

大平:『チームX』では、問題を解決する思考法には、「原因解消思考」と「最終目的逆算思考」の2パターンがあり、正解のない問いに取り組むときには、後者の思考法が特に重要だと書かれています。

これは過去に正解があって現在は正解がないときに、そのギャップを特定し、ギャップを埋めるときは有効だ。

だが過去に正解がなく、まったく新しい問題に取り組む際には機能しない。目の前の道を歩いていっても、なかなかゴールにはたどり着かないのだ。

こういうときはゴールから「逆算」し、どの道を進むべきか考える「最終目的逆算思考」が必要である。(本書P195~196より)”

この考え方には、本書の中でも特に強く共感しました。

ビジネスシーンでは、何か問題が起きたとき、「誰が犯人なのか」と過去の原因に意識が向くことが多い。でも、いくら犯人探しをしても、未来の問題解決につながるとは限りません。

過去の原因追及はあくまで「解説」にすぎず、「解決」に至っていないケースも多々あります。

「部下のミスがなくならない」ときは、本書の仕組みを自分のチームに取り入れてみるのもいいと思います。

「異次元の成果を、どうやって達成するか」という、未来の問題解決にフォーカスした本書のエピソードは、多くの人にとって大いに参考になるはずです。