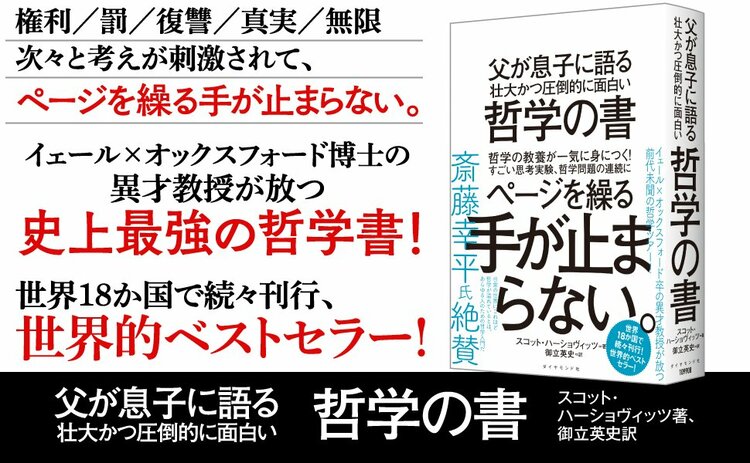

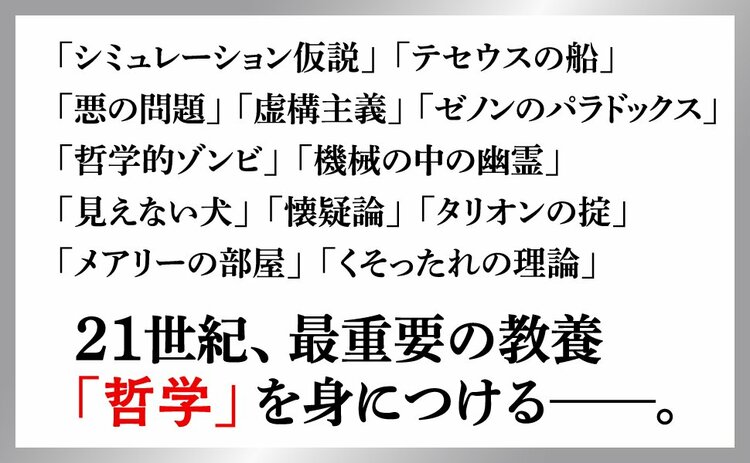

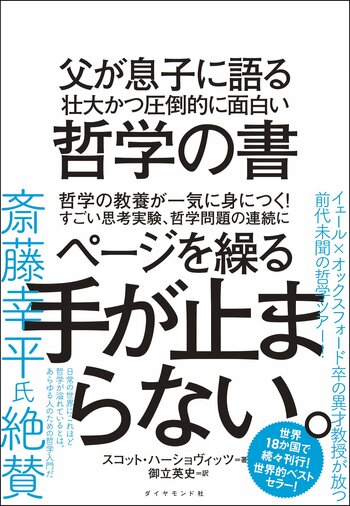

AI時代、最重要の教養の一つと言われる「哲学」。そんな哲学の教養が、一気に身につく本が上陸した。18か国で刊行予定の世界的ベストセラー『父が息子に語る 壮大かつ圧倒的に面白い哲学の書』(スコット・ハーショヴィッツ著、御立英史訳)だ。イェール大学とオックスフォード大学で博士号を取得した哲学教授の著者が、小さな子どもたちと対話しながら「自分とは何か?」から「宇宙の終わり」まで、難題ばかりなのにするする読める言葉で一気に語るという前代未聞のアプローチで書き上げたこの1冊を、東京大学准教授の斎藤幸平氏は「あらゆる人のための哲学入門」と評する。本連載では、そんな本書から、仕事や人間関係など日常に活かせる「哲学」のエッセンスを学ぶ。今回のテーマは、「疲弊するばかりで報われない人間関係の特徴」だ。(構成:川代紗生)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

疲弊するばかりで報われない職場

いつも、まわりの人に振り回されすぎて疲れる……。機嫌が悪い人がいると、「もしかして自分のせい?」と不安になってしまう。

定時で帰ってゆっくり休もうとしていたのに、残業している人を見ると「何か手伝わなくては」という気持ちになる。上司が「誰かやってくれ」とイライラしていると、その場の空気に耐えられず、いつも、誰もやりたがらない仕事を押し付けられている。

そんなふうに、他人の期待に必要以上に応えようとしてしまうクセは、変えようと思っても簡単には変えられない。

いつも面倒な仕事を押し付けられ、やりたい仕事をやらせてもらえず疲弊するばかりだと、「このまま続けていていいのだろうか」と不安になる人もいるだろう。

そんなときは一度、「哲学」的な見方を取り入れてみるのはどうだろうか。

あなたはどっち?「他者との向き合い方」2種類の態度

世界的ベストセラー『父が息子に語る 壮大かつ圧倒的に面白い哲学の書』は、イェール大学ロースクールで法務博士号を取得後、オックスフォード大学で哲学博士号を取得。連邦最高裁判事ルース・ベイダー・ギンズバーグの法務書記官を務めた経験もあるという、異色の経歴を持つ哲学者、スコット・ハーショヴィッツが書いたものだ。

哲学書ではあるが、「哲学は難解で、よくわからないもの」というイメージを覆す、エピソードとジョークのオンパレードだ。

著者・スコットと、その家族たち、友人たちとのやりとりが具体例として描かれ、そのおかげで、哲学を身近に感じられる構成になっている。

そんな本書によれば、他者との向き合い方には、2つの態度があるという。

それが「客体への態度」と「反応的態度」だ。

これは、20世紀の哲学においてもっとも影響力のある論文の1つを書いた、ピーター・ストローソンというオックスフォード大学の教授の提唱した考え方だという。

「客体への態度」とは、「人間を原因と結果の法則に支配される客体、つまり操作やコントロールができるモノとするような見方」とのことだ。

スイッチを入れれば水が出てくるウォーターサーバーのように、目盛りを調節すれば温度が上がるトースターのように、「Aをすれば、Bが起こる」と、コントロールできることを前提とした接し方だ。

本書には、「客体への態度」の具体例として、「だらしない夫をコントロールし、自分の思う通りに動かそうとする妻」のエピソードが紹介されている。

ストローソンは、サザーランドが夫に対して取ったこのような態度を「客体への態度」と呼んだ(夫を操作の対象として見ているからだ)。(P.135)

「怒り」や「恨み」を抱くのは悪いことではない

さて、ではもう1つの「反応的態度」とは何か。

これは、人をモノ扱いする「客体への態度」とは対照的に、相手を人間として接する態度のことを言う。

本書では、こう説明されている。

ストローソンは、このような態度を「反応的態度」と呼んだそうだ。

正直に言うと、私は最初にこの文章を読んだとき、「付き合う人に期待したり、期待通りにならなかったらがっかりしたりするのは、本当にいいことなのか?」という疑問が浮かんだ。

なんなら、先程の「客体への態度」の方が、他人とちょうどいい距離を取ることができていて、いわゆる「デキる人」「優秀な人」のイメージに近いではないか。

だが、ストローソンによれば、「反応的態度」は、私たちがお互いをモノ扱いせず、人間として接するために必要な、重要な態度だそうだ。むしろ「客体への態度」にはリスクがあるという。

「他人をコントロールする人」から離れるべき理由

どうにも腑に落ちないと思いつつ続きを読み進めると、さらに面白いことが書いてあった。

怒りは、責任がある人(あるいは責任があるかもしれない人)に向けられてこそ意味がある。なぜなら怒りは、もっとましなことができたはずだという判断の反映だからだ。(P.136)

目から鱗だった。「怒り」の感情を抱くということは、相手が「自分の行動に責任を取れる人間」だと認めている証拠だというのだ。

そして、著者・スコットは、このエピソードをこのような言葉で締めくくっている。

しかし、人間はたんなるモノではない。人間は自分のすることに責任を負っている。少なくとも、負うことが可能だ。だから、怒りのような反応的態度は、私たちが互いに対して責任ある存在であるための方法の一つなのである。(P.136-137)

「ガミガミ怒られる」よりしんどい職場の共通点

この2つの態度の違いを知ったとき真っ先に浮かんだのは、これまで仕事で接してきた人たちのことだった。

「パワハラ」などの概念が普及した影響で、「若手を叱りにくくなった」という声をよく耳にする。一方、新入社員世代には、「叱られなさすぎて不安」「もっと鍛えてほしい」という人もいるという。

私自身も、何をしても叱られるような職場にいたこともあれば、ミスをしても怒られない職場にいたこともあった。ガミガミ説教をする先輩もいれば、腫れ物のように扱う上司もいた。

どの職場でも学びはあり、感謝はしているものの、結局のところ「もっとここで働きたい」という気持ちを左右していたのは、相手が自分に対して「客体への態度」と「反応的態度」、どちらを取っていたのかだったのかもしれないと、本書を読んで感じた。

そう、「怒るか・怒らないか/優しいか・優しくないか」の問題というよりも、「人間扱いしてくれているか・いないか」の問題だったのだ。

もちろん怒られるのも、ミスして迷惑をかけるのも好きではない。だが、今ふりかえると、「怒られることはないが、期待もされず、『いてもいなくても同じ』扱いをされる職場」のほうが、総合的にはつらかったことを思い出す。

ただ、これは私個人が「反応的態度」を好む人間だから、というのもあるだろう。自分をモノ扱いし、コントロールしようとする人より、多少感情的になることがあっても、人間として接してもらえるほうが私に取っては居心地がよかった。

なかには、お互い相手を「客体」として扱ったほうがラク、というケースもあるはずだ。職場では、必要以上に深入りしたくない人もいるだろう。

ストローソンも、深く関わりすぎることからくる緊張をほぐすため、正しいと思う接し方を貫くため、ときには他者を客体として扱うことが有効だと述べているそうだ。

しかし、自分が「反応的態度」を望んでいるのに、まわりにいるのが「客体への態度」を取る人ばかりだとすると、話は変わってくる。

「他者をモノとして扱う人・コントロールしようとする人」にいくら期待しても、善意は返ってこない。近づけば近づくほど、モノ扱いされ続けるだけだ。

哲学で「自分の頭で考える力」を養おう

本書には、こういった、人間関係の苦しみについて掘り下げるためのコツが、あらゆるところに散りばめられている。

もし今あなたが、人間関係に悩んでいるのだとしたら、その相手が「客体への態度」と「反応的態度」、どちらを取る人なのか、考えてみるといいかもしれない。

本書の最後に、著者・スコットはこう綴っている。

仕事や人間関係によらず、何かの問題に直面したときほど、その問題から逃げたくなり、思考停止してしまいがちだ。そうならないためには、つらい状況から抜け出せなくなる前に「自分の頭で考える力」を身につけることが必要だ。

本書は、じっくり読み解き、何度でも読み返したくなる1冊だ。ぜひあなたも、AI時代、最重要の教養の一つといわれる「哲学」のエッセンスを、日常に取り入れてみてはいかがだろうか。