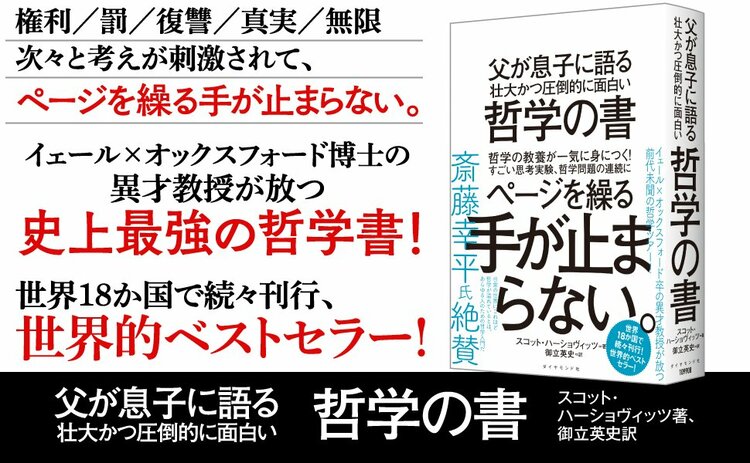

AI時代、最重要の教養の一つと言われる「哲学」。そんな哲学の教養が、一気に身につく本が上陸した。18か国で刊行予定の世界的ベストセラー『父が息子に語る 壮大かつ圧倒的に面白い哲学の書』(スコット・ハーショヴィッツ著、御立英史訳)だ。イェール大学とオックスフォード大学で博士号を取得した哲学教授の著者が、小さな子どもたちと対話しながら「自分とは何か?」から「宇宙の終わり」まで、難題ばかりなのにするする読める言葉で一気に語るという前代未聞のアプローチで書き上げたこの1冊を、東京大学准教授の斎藤幸平氏は「あらゆる人のための哲学入門」と評する。本連載では、そんな本書から、仕事や人間関係など日常に活かせる「哲学」のエッセンスを学ぶ。今回のテーマは、「善意が人を不快にするケース」についてだ。(構成:川代紗生)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「褒め言葉」を言葉通りに受け取れない理由

「〇〇な人って私苦手だなと思ってたんだけど、あなたはそうじゃないから素敵です」

あるとき仕事で知り合った人は、私をよく褒めてくれていた。

本人いわく、「長所というのは、案外、自分ではわからないもの。だから、しっかり言葉で伝えるように意識している」とのことだった。

その心がけ自体は素晴らしく、褒めてもらえたという事実そのものは嬉しかったのだが、 「〇〇な人って私苦手だなと思ってたんだけど」 という枕詞がついているためか、なんだか、素直に受け取れきれなかったのも事実だった。

あなたにも、善意で言われた言葉を、不快に感じてしまったという経験はないだろうか。理由はわからないが、なんとなくモヤモヤする。もっと違う言い方にしてほしかった。そう思ってしまうのはなぜだろう?

善意を言葉どおりに受け取ることができず、言外のプレッシャーのようなものを感じてしまうのはなぜだろう?

自分は、深読みしすぎなのだろうか?

悪を正当化する「イデオロギー」とは

そんな疑問が浮かんできたときは、世界的ベストセラー『父が息子に語る 壮大かつ圧倒的に面白い哲学の書』が大いに手助けしてくれるだろう。

著者のスコット・ハーショヴィッツは、イェール大学ロースクールで法務博士号を取得後、オックスフォード大学で哲学博士号を取得。連邦最高裁判事ルース・ベイダー・ギンズバーグの法務書記官を務めた経験もあるという、異色の経歴を持つ哲学者だ。

本書は哲学書ではあるが、「哲学は難解で、よくわからないもの」というイメージを覆す、エピソードとジョークのオンパレードだ。

著者・スコットと、その家族たち、友人たちとのやりとりが具体例として描かれ、そのおかげで、哲学を身近に感じられる構成になっている。

さて、冒頭で述べた「言葉どおりに受け取れない」「プレッシャーを感じてしまう」要因をひもとくヒントは、「イデオロギー」という言葉にある。

「イデオロギー」とは、何だろう?

もちろん、言葉は聞いたことがあるし、なんとなく意味も理解しているつもりだが、正確にわかりやすく説明して、と言われると口をつぐんでしまう人がほとんどではないだろうか。

本書では、こう説明されている。

イデオロギーには、資本主義や社会主義など経済システムに関連するものもあれば、リベラルや保守など政治的立場に関連するものもある。また、スポーツ(「勝つことがすべてではない」)や演劇(「幕を下ろしてはならない」)など、人間の活動に関連するイデオロギーもある。そして、人種差別、性差別、反ユダヤ主義など、差別や抑圧に関連するイデオロギーもある。(P.226)

イデオロギーそのものは、善でも悪でもないと著者・スコットは語る。ただ、イデオロギーの中にも悪いものがあるそうだ。

善意ある「いい人」が他人を消耗させる理由

さらに興味深いのは、スコットがこのイデオロギーの論点と絡め、「『善意の行動』が人を不快にしてしまう理由」について、かなり踏み込んで語っている点だ。

そう、私も経験した、「褒められているはずなのに、なぜか居心地が悪い」という感情をひもとくヒントがここにある。

スコットは、ミシガン大学の同僚であり、哲学と言語学の教授・エリック・スワンソンの実体験を紹介している。

スワンソンが小さな息子の世話をしていたときのことだ。通りすがりの女性から、「パパが子どもの世話を手伝ってくれるなんて、坊やのママはお幸せね」と言われたらしい。

本書には、こう続けられている。

間違いなく、彼女はよかれと思ってスワンソンにその言葉をかけた。実際、彼女は親切だった。しかし、その親切は、スワンソンとその配偶者をひそかに傷つける親切だったのである。(P.232-233)

この箇所を読んだとき、なるほど、と思った。

「あなたが仕事がデキると思う理由」「あなたがチームに貢献している理由」「あなたが素敵な理由」として、「私が嫌いな〇〇とは違うから」という比較を持ち出されてもやっとしたのは、相手の持つ一種のイデオロギーを押し付けられたような気がしたからかもしれない。

ときには「複雑で答えがないもの」が頼りになる

かつて、アルバイト先で「Aさんが全然仕事を覚えないのとは違って、あなたは本当に気が利くし、助かるわ」という言葉を耳にしたこともあった。

そのとき抱いたもやもや感の正体も、本書を読んだあとの今なら、腑に落ちる。

この人は、本当に私の仕事ぶりを認めているわけではなく、「こういう仕事の仕方を、私は正解とみなします」という命令を、暗にしているだけだったのかもしれない。だからこそ、素直に受け取れなかったのだ。言った本人に、悪気がなかったとしても。

だったらどうすればいいのか。もちろん、この問題に明確な正解はない。

私が何年も前のことを「いやだったな」と記憶しているのと同様に、私が誰かに悪意なく言った言葉や、した行為が、誰かにとってはイデオロギーの押し付けになっているかもしれないのだ。

けれど私は、本書を読んで、「うまく説明できないもやもやとした気持ち」に、ある種の決着をつけることはできた。

「もやもやする」「人間関係の悩み」というシンプルな言葉で片付けるのではなく、あえて「複雑に」「めんどくさく」考えようとすることで、気持ちがすっきりする部分もあった。

ときには、「単純で答えがあるもの」より「複雑で答えがないもの」に頼ったほうが、救われることもあるのだと学んだ。おそらく後者こそが、哲学なのだと思う。

「こんな些細なことで悩むなんて」と、ひとりで抱え込んでしまいがちな人は、本書を手に取ってみてはどうだろう。哲学は、じっくりと粘り強く、あなたに寄り添い続けてくれるはずだ。