テレビというメディアで

「いじる」ことの危険性

私は笑いというのは恐怖や怒りといった「本能」のコアな部分にある感情とちょっと離れた、学習と社会性によって導き出される感覚だと思っている(そういう意味で世界で初めて「ギャグ」をかましたのがどの時代の誰なのかに興味がある。ネアンデルタール人の集団とかでも“おもろ”な奴が居たんだろうか)。人はオギャアとこの世に発生したのち、社会から文化や言語を学習し、そこで初めてギャグの意味での「笑い」を習得する。んじゃないかと考えている。

つまりテレビというこの世で最も大きいメディア(テレビ離れと言われているけど、まだまだ影響力が最大なのは間違いない)で「いじり」の笑いがハバをきかせているうちは、諸処の差別問題とか、解決が遠くなるんじゃないかなと大げさでなく思っている。

なぜかというと、「いじり」というのは「一般」から少しでもはみ出した人/その部分を嘲笑する手段だからだ。平均値とされているもの、「ふつう」とされているもの、みんなが知っているとされているものからはみ出した要素を笑いものにする。それが「いじり」。

なぜ「いじり」が差別につながると思うかというと、平均とされるもの、規範とされるものからはみ出したものを嘲笑することによって、いじられたくなければ・恥をかかされたくなければ規範に従うしかないという空気が作られていく。それは人間に物心両面で均質化を求め、その規範を強化する行為、強く言うとファシズム的な笑いなんじゃないかと思うからだ。

「いじり」の空気が作り出す

目に見えない同調圧力

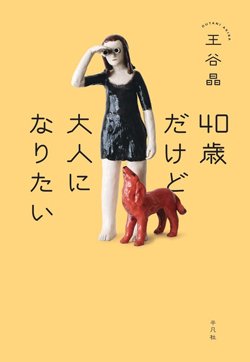

『40歳だけど大人になりたい』(平凡社)

『40歳だけど大人になりたい』(平凡社)王谷 晶 著

「みんなと同じじゃなきゃダメなんだよ、せんせーに言ってやろ!」というフレーズを子供時代に何度も浴びてきた身として、この「いじり」の空気はたいへんに居心地が悪い。でも、テレビの現場でもそこから脱却した笑いをやろうとしている人たちも今はたくさんいると聞くので、どうかマジで早く、そっちの方面がポピュラーな笑いの文化として花開いてほしい。切実に。

主語がデッカイ話をするのを許してほしいが、前から日本の社会って小学校の教室がそのまんま続いてるなと感じてる。いい年こいた大人が「みんなと同じじゃなきゃダメなんだよ、せんせーに言ってやろ!(大意)」を堂々と発言することも少なくない。

私はもうそれを聞きたくない。大人として。